悪夢の始まり

フランク一家の家族写真、アムステルダムにて

©Photo collection of the Anne Frank House, /assets/static/special/holocaust/introduction-of-exhibits/anne-frank/ /assets/static/special/holocaust/introduction-of-exhibits/anne-frank/Amsterdam

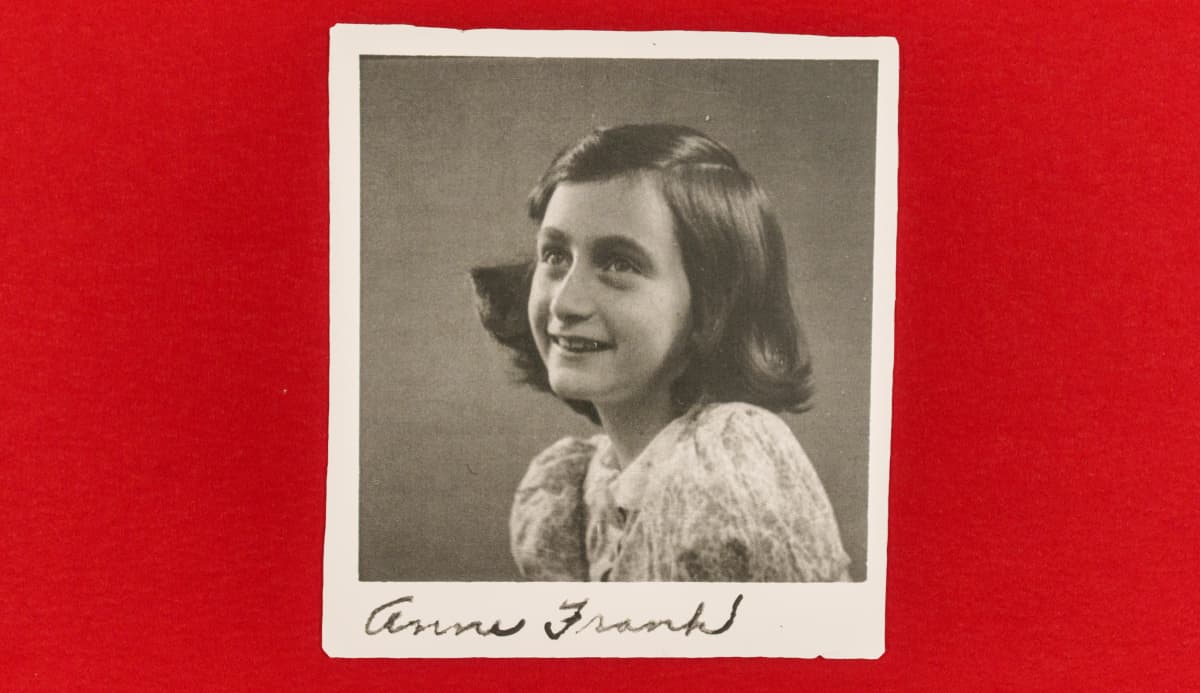

1929年6月12日、アンネ・フランクはドイツのフランクフルトで、父・オットー、母・エーディトのもとに生まれ、3歳 年上の姉・マルゴーとの4人家族でした。

アンネが3歳のとき、アドルフ・ヒトラーがドイツ国首相に就 任 し、ナチスの独 裁 体 制 が完成すると、1933年1月から、アンネたち、ユダヤ人や少数民族への迫害 が始まります。

「このままドイツにいては危 険 だ」と感じたオットーは、親戚 の紹 介 で、1933年、オランダのアムステルダムに移 り住 みました。

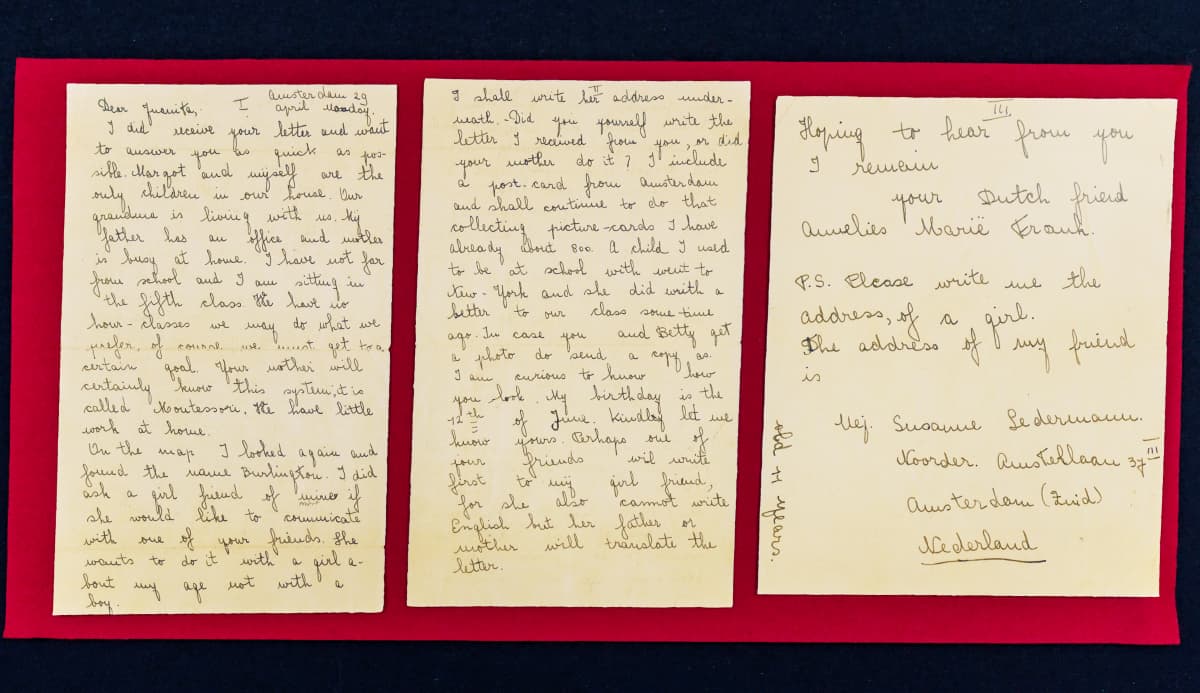

アムステルダムでの暮 らしは、最初 は平和なものでした。学校に通 い始めたアンネは、おしゃべりで快 活 、ちょっとませた女の子でした。

しかし、1940年5月、アンネが10歳のとき、ドイツ軍がオランダに侵入 、占 領 されてしまいます。そして、オランダでも次 第 にユダヤ人の迫害が始まっていくのです。

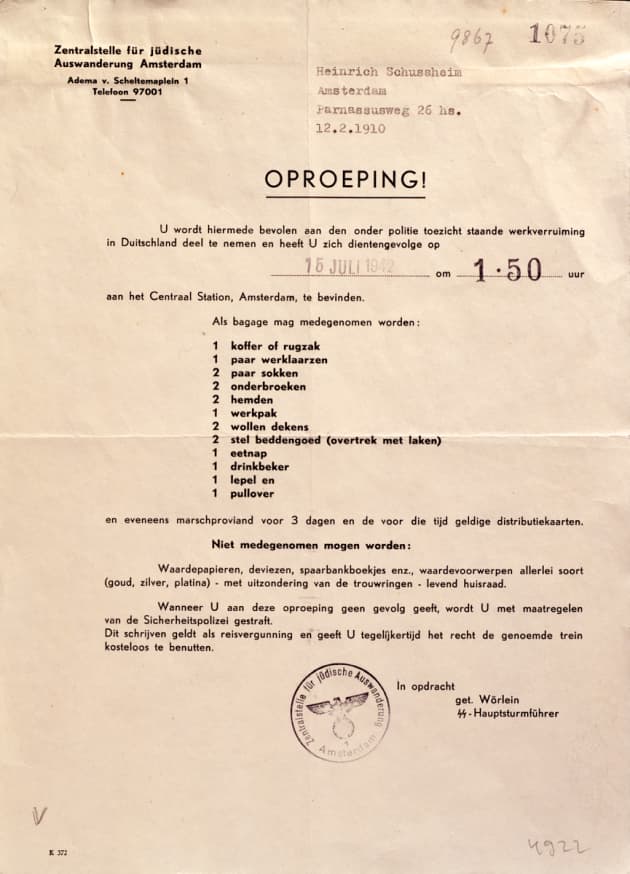

マルゴーへの召集令状

「勤 労 奉 仕 」への召集令状

©Collection Dutch Resistance Museum, /assets/static/special/holocaust/introduction-of-exhibits/anne-frank/ /assets/static/special/holocaust/introduction-of-exhibits/anne-frank/Amsterdam

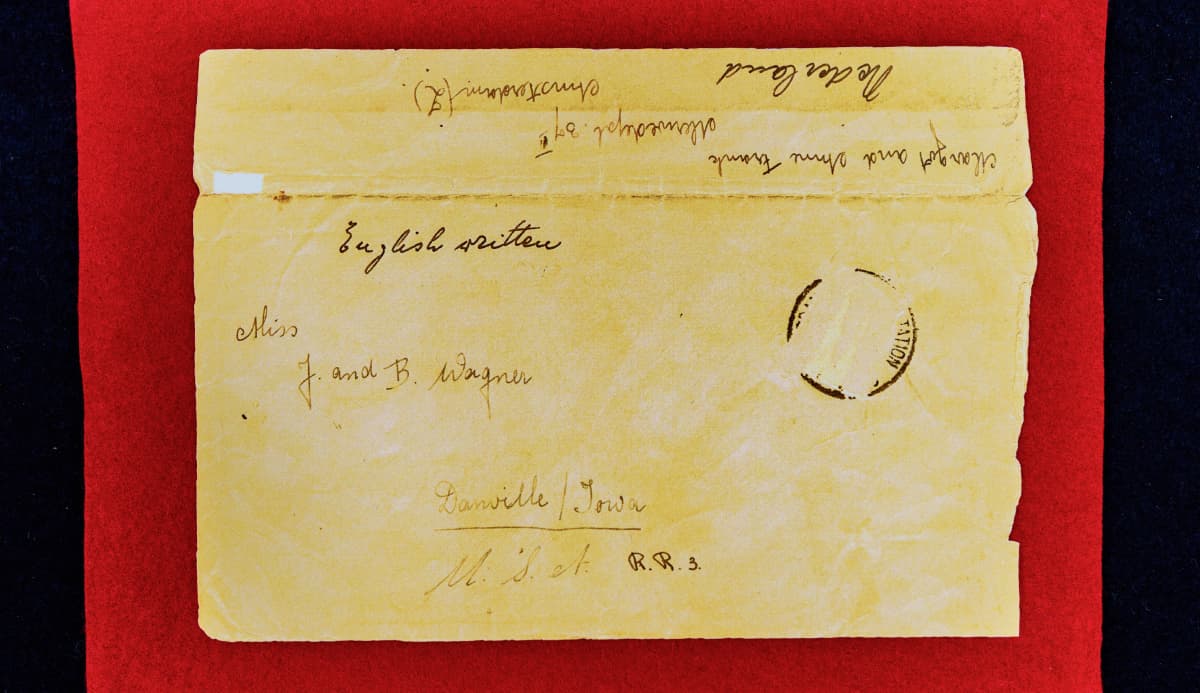

オランダ侵攻 から2年が経 った1942年7月6日の午後、恐 れていた事 態 が起きました。姉のマルゴー宛 に「翌 朝 、出 頭 せよ」との召集令状が届 いたのです。

その日、アムステルダム在 住 の15、16歳の少年少女に、数千通もの召集令状が送られていました。

もし、マルゴーが出頭すれば、そのまま強制収容所に送られてしまいます。しかし、出頭しなければ、家族全員が逮 捕 されてしまうのです。助かるためには翌朝までに身を隠 すしかありません。苦 渋 の選択 を迫 られました。

身を隠す――

でも、どこに隠れるんでしょう(中略)

疑 問 が山ほどあって、それは口には出せませんでしたけど、そのことを考えずにいるのは無理でした

隠れ家での潜伏生活へ

実は、こうした事 態 に備 え、父オットーは1年ほど前から、会社の信頼 できる人々の手を借 り、家族に内緒 で事務所の裏 を隠れ家にする準 備 をしていました。

潜 伏 を決 行 するのは、翌日の早朝。支 援 者 も駆 けつけ、皆 、大 慌 てで準備を始めました。周 囲 に気づかれないかという緊 張 と不安、そして恐 怖 から、だれも言葉を交 わそうとはしません。

アンネは“思い出はわたしにとって服なんかよりずっと大切なものだから”と、誕 生 日 に父からプレゼントされた赤いチェックの日記帳を通学カバンに詰 めました。それから、手紙の束 や教科書を詰 めていきました。

翌日は、激 しい雨でした。しかし、この雨が目 隠 しとなり、4人は無事 に隠れ家にたどり着きました。

こうして2年間にわたる隠れ家生活が始まったのです。

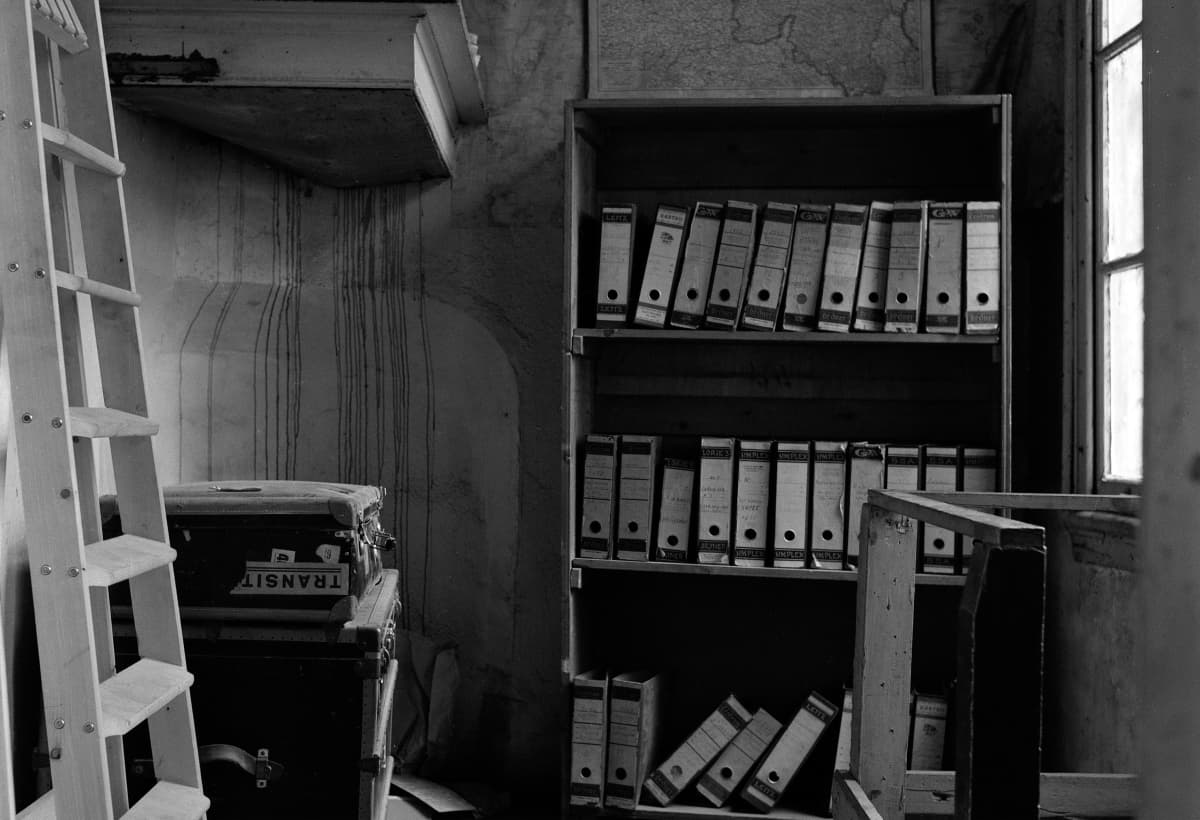

事務所の裏側から撮影された隠れ家

©Maria Austria/MAI Amsterdam

8人の同 居 生活

隠 れ家 には、フランク一家以外に、ユダヤ人の同 僚 ファン・ダーン一家、そして歯医者のデュッセルが一緒 に住みました。ここで、住人8人を紹 介 します。

パパ(オットー)

アンネを理解してくれる、優 しい、尊敬 できるお父さん

ママ(エーディト)

アンネとは考え方が正反対。いつもアンネを赤ん坊 扱 いする。

マルゴー

アンネの姉。気立てがよく、優 等 生 だが、あまりにも消 極 的 で、おとなしい。

アンネ

快 活 でおしゃべり。数学は苦 手 だが、文章は得 意 。

ファン・ダーンのおじさん

すぐにかっとなる。でも、ソーセージの腕前 はけっして悪いものではない。

ファン・ダーンのおばさん

だれにでも反対したがるが、とびきり働 きもので、きれい好き。そして、陽気。

ペーター

ファン・ダーン夫 妻 の息子。ちょっぴりグズで、はにかみ屋でぶきっちょな子。普 段 はおとなしいが、たまにジョークも言う。

デュッセルさん

歯医者さん。子ども好きといわれていたが、同部屋のアンネはよくマナーのことでお説教されていた。

©Photo collection of the Anne Frank House Amsterdam

隠れ家での人間関係

このように、年代も性別も違 う8人がひしめき合って暮 らしていた隠れ家では、日 常 の衝 突 は避 けられません。ちょうど思 春 期 真 っただ中 で、敏感 で感 情 的 な年ごろのアンネにとっては、おしゃべりできる友だちもなく、大人たちから子ども扱 いされる隠れ家での生活は、耐 えがたいものでした。とくに、母・エーディトとはよく衝突をしていました。

そんな隠れ家生活において唯一 、心を打 ち明 けられるようになっていったのが、ペーターです。最初 のころは、内気で女の子の扱いにも慣 れていないペーターのことを、意 識 していませんでしたが、同世代の二人は次 第 に気持ちを分かち合うようになり、距 離 を縮 めていきます。

隠れ家生活も終 盤 になるころ、アンネは、ペーターとの時間を待ち焦 がれるようになっていました。

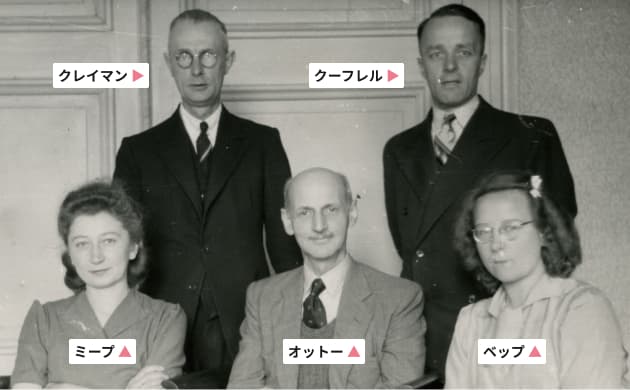

支援してくれた人々

これまでわたしたちが生 きのびてこられたのも、ひとえにこの人たちのおかげです(中略)

この恩は、けっして忘れてはならないと思います

オットーと支援者の人々

©Photo collection of the Anne Frank House, /assets/static/special/holocaust/introduction-of-exhibits/anne-frank/ /assets/static/special/holocaust/introduction-of-exhibits/anne-frank/Amsterdam

隠れ家で暮 らす8人がだれにも気づかれずに潜伏 生活を送るには、信頼 できる人々の助けがどうしても必要でした。

オットーの会社の共同経営者であるクーフレル、会計担当のクレイマン、事務員のミープとその夫ヤン、そしてベップ―この5人が食料品や生活用品の調 達 を担 い、少しでも皆 が安心できるようにと支 えてくれました。

当時は、町中に密 告 者 がいた時代です。もし、ユダヤ人を匿 っていることが見つかってしまったら、彼 らも一 緒 に逮 捕 され、最 悪 の場合、その場で射 殺 されてしまう危 険 性 もありました。まさに、5人の支 援 者 は命 がけでアンネたちを守り、精神的にも大きく支えていたのです。

不自由で窮屈な日常

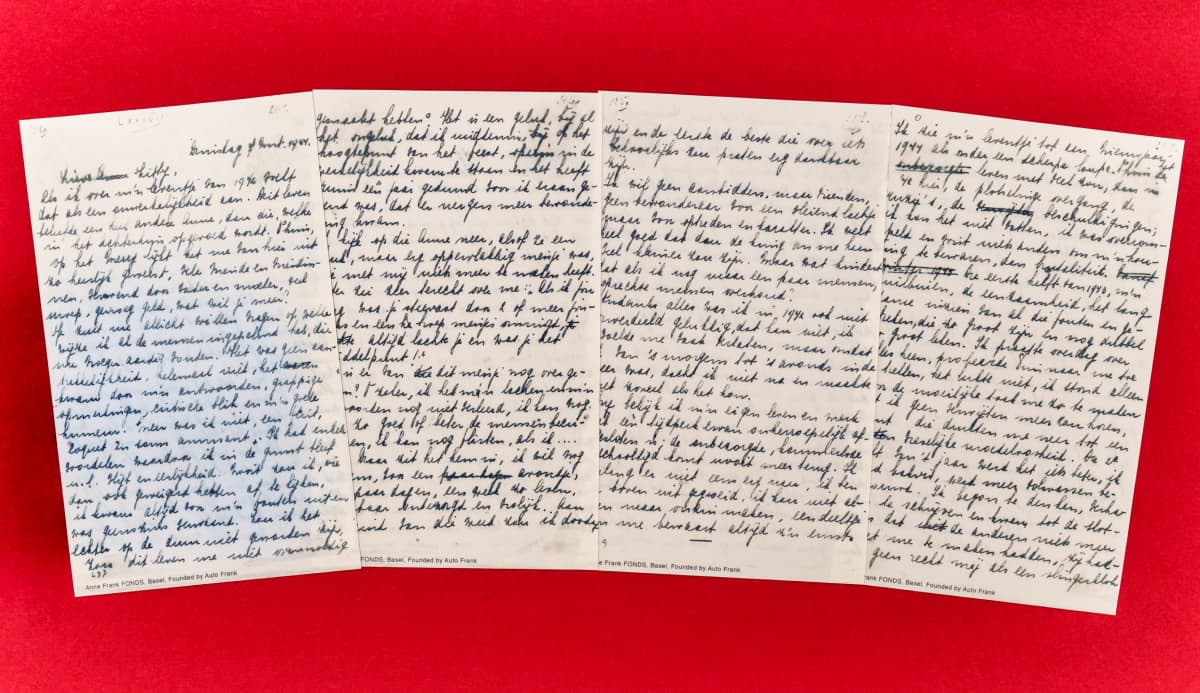

アンネは、「あなたになら、これまでだれにも話せなかったことを打ち明けられそうです。どうかわたしのために、大きな心の支 えと慰 めになってくださいね」と日記帳の最 初 のページに記 した

©ANNE FRANK FONDS, /assets/static/special/holocaust/introduction-of-exhibits/anne-frank/ /assets/static/special/holocaust/introduction-of-exhibits/anne-frank/Basel, Switzerland

隠 れ家 の生活は、アンネの日常をすべて変えてしまいました。大きな声で話してはならない。足 音 を立ててはならない。自分が食べたいものをお腹 いっぱい食べることはできない。お天気のいい日であっても、一歩も外に出られない。学校に行かれない。大好きな友だちに会えない。おしゃれができない――。

いままで当たり前だったことが許 されない隠れ家での生活は、アンネにとって不自由で窮屈なものでした。しかし、アンネはそれをユーモアに変えて、潜伏 生活を明るく乗り切っていこうと努 めていました。

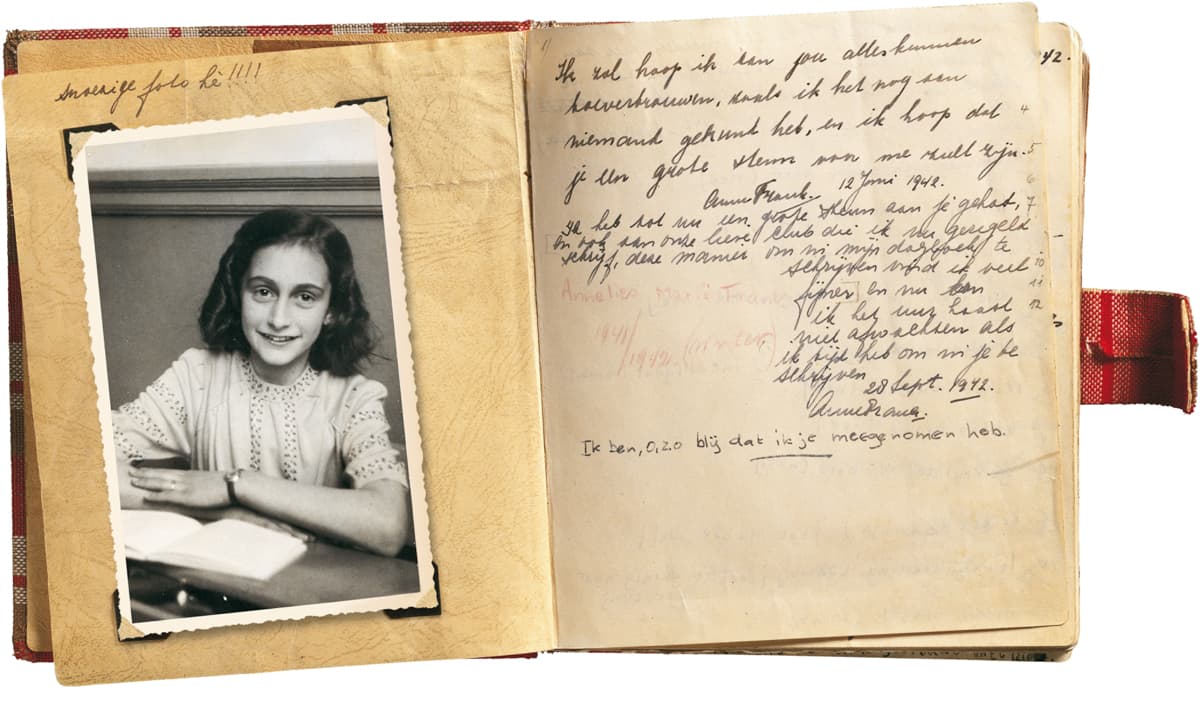

心の支え・日記キティー

アンネの日記キティー

©Anne Frank House, /assets/static/special/holocaust/introduction-of-exhibits/anne-frank/ /assets/static/special/holocaust/introduction-of-exhibits/anne-frank/Amsterdam

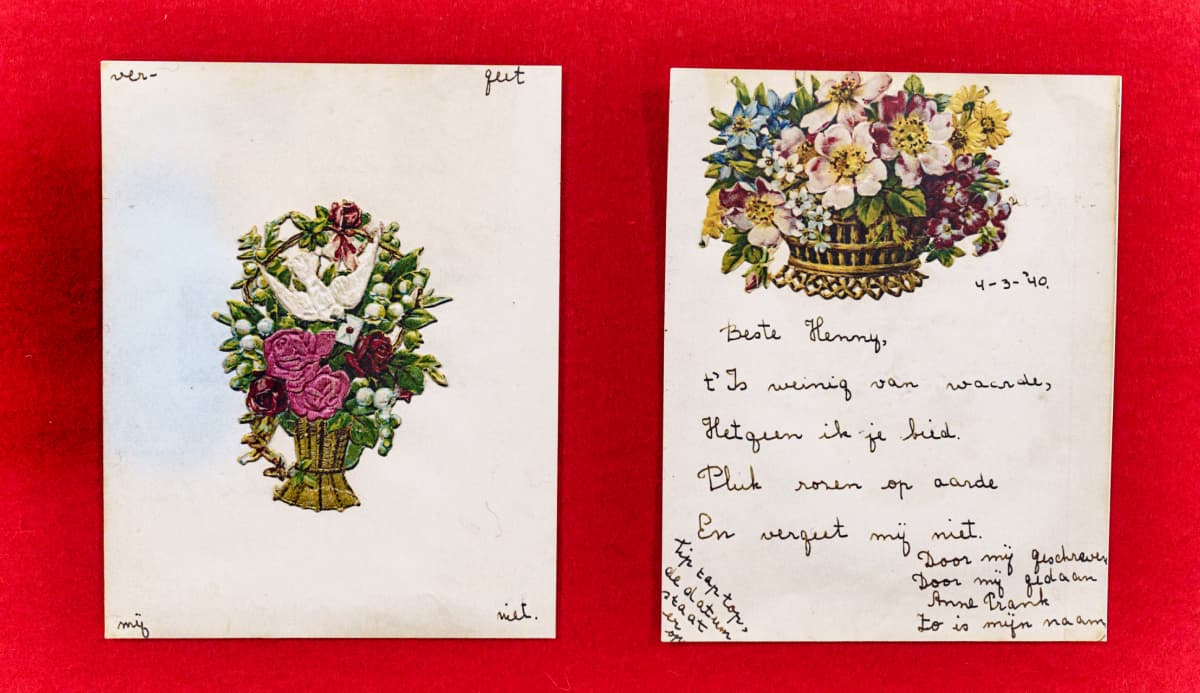

そんな日々の中で、アンネの心を何より支えたのが、あの日記帳でした。お父さんからもらった日記帳を、アンネは親 友 のように大切にしていたのです。

学校では人 気 者 で、多くの友だちがいたアンネでしたが、実は自分が一人ぼっちだと感じることもありました。冗 談 を言い合ったりするだけではなく、深い心の内を語り合える“本当の友だち”――アンネは、その存在を求 めて、日記に自分の気持ちをありのままに綴 ります。

やがて、日記キティーはアンネにとって、隠れ家における唯一 の親友となっていきました。

この日記帳自体はわたしの心の友として、

今後はわが友キティーと呼ぶことにしましょう

将来の夢

書くことが何より大好きだったアンネの夢は、将来、ジャーナリストか作家になることでした。アンネはもともと文 才 に恵 まれており、中学生のころの作文でも、ユーモアあふれる文 章 で先生たちを驚 かせました。

「いつの日か、ジャーナリストか作家になれるでしょうか。そうなりたい。ぜひそうなりたい。なぜなら、書くことによって、新 たにすべてを把 握 しなおすことができるからです。わたしの想念 、わたしの理想、わたしの夢、ことごとくを」

暗 く窮 屈 な隠れ家生活にあっても、アンネは書くことで、夢への情 熱 を燃 やし続けていたのです。

少女から 大人の女性へ

太陽が輝 いています。

空は紺 碧 に澄 みわたり、 心地よいそよ風が吹 き、そしてわたしはあらゆるものにあこがれています――(中略)

わたしは思います――

わたしのなかには春がいて、それがめざめかけているのだと

13歳 で隠 れ家に移り住み、普 通 の少女とは異 なる青春を余儀 なくされたアンネ。

隠れ家に移り住んだばかりのころのアンネは、身 近 な出 来 事 や周 囲 への不 満 をそのまま日記に綴 っていましたが、あらゆることに葛藤 する中で、次 第 に自分自身と周囲について理解を深め、自 己 を確 立 していきます。

アンネが隠れ家で過ごした2年間で、13歳の少女から一人の女性へと、急 速 に成長をしようとしていたことが日記の内容の変化から感じ取れます。

孤 独 〈1942年9月28日〉

「おとなたちに言わせると、わたしにはなにひとつ、そう、まったくなにひとつ、いいところがないんだそうです。(中略)ねえキティー、こんなふうにわたしがさんざんばかにされたり、あざけられたりしながら、ときには内 心 で煮 えくりかえる思いをしてるんだってこと、これがあなたにわかってもらえさえしたら」

葛 藤 〈1943年10月30日〉

「じっさい、寝 ていても、たくさんのことが胸 のうちでぶくぶく噴 きこぼれそうになっています。もういいかげんうんざりさせられてる人たち、いつだってわたしの気持ちを曲解 する人たち、そういう人たちを我 慢 しなくちゃならないためです。(中略)ここでキティーに約 束 しましょう――どんなことがあっても、前 向 きに生きてみせると、涙 をのんで、困 難 のなかに道を見いだしてみせると。たったひとつわたしの望 むのは、その努 力 の結果をいま見きわめることができたら、あるいは、わたしを愛してくれてるだれかから、一度でいいから励 ましてもらえたら、ただそれだけです」

自 立 〈1944年1月22日〉

「これまでのわたしは頑 固 でした。いつだって悪いのは向こうで、こちらには落ち度なんかないと思っていました。でもやっぱり、責 任 の一半はこちらにもあるのです。(中略)

知的な人間なら(そしてわたしたちは、知的な人間をもって任じているんです)、他 者 にどう対 処 するか、それなりの洞 察 力 をもって臨 むべきだと思います」

本棚に見立てられた事務所から隠れ家への隠し扉 (再現)

©Maria Austria/MAI Amsterdam

幸福は 自身の心の中にある

勇気と信念 とを持つひとは、けっして不 幸 に押 しつぶされたりはしないのです

©Photo collection of the Anne Frank House, /assets/static/special/holocaust/introduction-of-exhibits/anne-frank/ /assets/static/special/holocaust/introduction-of-exhibits/anne-frank/Amsterdam

ユダヤ人としての運 命 、余儀 なくされた隠 れ家 での生活――。アンネは、自分に与 えられた逃 れようのない試 練 に戸 惑 いながらも、その思いを日記に綴 ることで、自身の運命に向き合い続けました。

そして、隠れ家生活から約1年半を迎 えたある日、アンネはある思いに至 り、日記にこう記 します。

「わたしは、どんな不 幸 のなかにも、つねに美 しいものが残っているということを発見しました。それを探 す気になりさえすれば、それだけ多くの美しいもの、多くの幸福が見つかり、ひとは心の調 和 をとりもどすでしょう。そして幸福なひとはだれでも、ほかのひとまで幸福にしてくれます。それだけの勇気と信念とを持つひとは、けっして不幸に押 しつぶされたりはしないのです」

アンネは、過 酷 な運命の中にあって、幸福は、環 境 ではなく、自分自身から生み出されることに気づくのです。そして、それだけの強さと信念を持った人になろうと、心に決めました。

その後の日記には、アンネの強い信念と、少女とは思えない成 熟 した考えが綴 られています。

希望 〈1944年5月3日〉

「わたしは若 く、いまはまだ埋 もれている多くの資 質 をそなえています。若く、強く、そしていままさにおおいなる冒険 を生きています。いまはその冒険のただなかにいるからには、たとえどんな楽しみも得 られないからといって、一日じゅう愚痴 ばかりこぼしているわけにはゆきません。わたしは多くのものを与 えられています。明 るい性質と、あふれるばかりの明朗 さ、強さを持っています。日ごとにわたしは自分が精神的に成長してゆくのを感じます。解放 が近づいているのを、自然がいかに美しいかを、周 囲 の人たちがどんなに善 良 な人たちであるかを、この冒険 がいかにおもしろく、興 味 の尽 きないものであるかを感じています。だったら、なぜ絶 望 することがあるでしょうか」

信頼 〈1944年7月15日〉

「じっさい自分でも不思議 なのは、わたしがいまだに理想のすべてを捨 て去 ってはいないという事実です。(中略)にもかかわらず、わたしはそれを捨てきれずにいます。なぜならいまでも信じているからです――たとえいやなことばかりでも、人間の本 性 はやっぱり善 なのだということを」

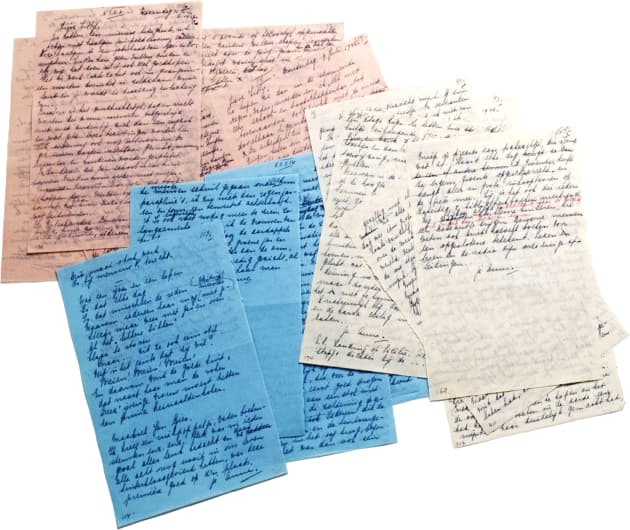

アンネは日記帳のすべてのページが埋 まると、他のノートやルーズリーフにも書き続けた。そして、いずれ隠れ家生活について記 した本を出版しようと、清書 もしていた

©ANNE FRANK FONDS, /assets/static/special/holocaust/introduction-of-exhibits/anne-frank/Basel,Switzeland

最期の8ヵ月

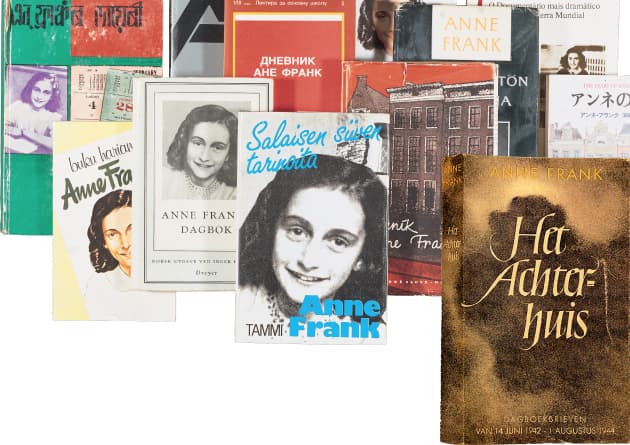

世界で出版されている『アンネの日記』

オランダ語の原題は、隠れ家を指した『後ろの家』になっている

©Anne Frank House, /assets/static/special/holocaust/introduction-of-exhibits/anne-frank/Amsterdam

隠 れ家 生活を明 るく乗 り越 えようと努 めてきたアンネでしたが、ついにその瞬 間 は訪 れました。

1944年8月、何者 かの密 告 により、ナチスの親衛隊長らが突然 、隠れ家に押 し入り、隠れ家にいた住人全員を逮 捕 ・連行 したのです。

アンネたちは中 継 収 容 所 を経 て、絶滅 収容所・アウシュヴィッツに送られました。ガス室行きこそ免 れたものの、家族はバラバラにされ、過 酷 な生活を強 いられました。

その後、アンネはベルゲン=ベルゼン収容所で、飢 えとチフスで息 絶 えました。一人ぼっちのアンネは、いったいどんな思いで亡 くなっていったのでしょう。

収容所が解放 されたのは、1945年4月15日、アンネが亡くなったのは、そのわずか前、1945年2月中旬 ~3月下 旬 頃 だといわれています。

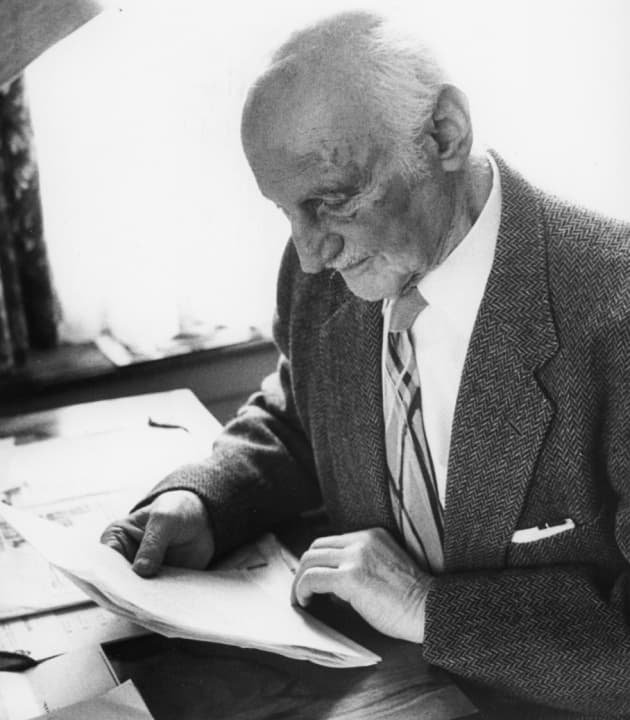

帰ってきたオットー

『アンネの日記』に寄 せられた手紙を読むオットー

アンネの死をだれよりも悲 しんだのは、唯一 、生きて帰った父・オットーでした。絶望 に伏 すオットーを前に、会社の事務員・ミープはアンネがいなくなってから大切 にとっておいた、あの日記帳を手 渡 します。

日記を読んだオットーは驚 きました。幼 かった娘 ・アンネがこれほどまでに心の成長を遂 げていたことを、初 めて知ったからです。

1947年、「アンネの日記」はオットーによってオランダ語で出版されました。現在は、60言語以上に翻訳 され、世界で読み継 がれています。

アンネの日記に寄 せられる何千通という手紙に返事を書き、平和のメッセージを届 け続けたオットー。彼 は、家族を失 った悲 しみを、ナチスへの憎 悪 ではなく、平和への思いに変えて、行動し続けた人でした。

夢を叶えたアンネ

アンネはある日の日記に綴 っています。

「周 囲 のみんなの役に立つ、あるいはみんなに喜 びを与 える存 在 でありたいのです。わたしの周囲にいながら、実際 にはわたしを知らない人たちにたいしても。わたしの望 みは死んでからもなお生きつづけること! その意味で、神様がこの才能 を与 えてくださったことに感謝 しています。このように自分を開 花 させ、文 章 を書き、自分のなかにあるすべてを、それによって表 現 できるだけの才能 を!」

この言 葉 通 り、アンネ・フランクという少女は、「アンネの日記」という文学を通して私たちの心に生き続けています。

そして、いまなお色 褪 せることなく、私たちに勇気と平和のメッセージを送り続けてくれているのです。

わたしの望 みは

死んでからもなお生きつづけること!

アンネが記した 希望の言葉

自 尊 心 〈1944年4月11日〉

「わたしの正義感は不動ですし、おかあさんのそれよりも純 粋 です。自分がなにをもとめているかも知っていますし、目標も、自分なりの意見も、信仰 も、愛も持っています。わたしがわたしとして生きることを許 してほしい。そうすれば満足 して生きられます。わたしには自分がひとりの女性だとわかっています。しんの強さと、あふれるほどの勇気とを持った、一個のおとなの女性だと」

自然の美 しさ 〈1944年2月23日〉

「恐 れるひと、寂 しいひと、不 幸 なひと、こういう人たちにとっての最高の良 薬 は、戸 外 へ出ることです。どこかひとりきりになれる場所――大空と、自然と、神様とだけいられる場所へ。そのときはじめてそのひとは、万物 があるべき姿 のままにあり、神様は人間が自然の簡 素 な美しさのなかで、幸福でいることを願 っておいでなのだと感じるでしょうから。こういう自然が存在するかぎり、そしてそれはつねに存在するはずですが、それがあるかぎり、たとえどんな環 境 にあっても、あらゆる悲 しみにたいする慰 めをそこに見いだすことができる、そうわたしは思います。自然こそは、あらゆる悩 みへの慰 安 をもたらしてくれるものにほかならないのです」

平和

〈1944年4月11日〉

「このいまわしい戦争もいつかは終わるでしょう。いつかはきっとわたしたちがただのユダヤ人ではなく、一個の人間となれる日がくるはずです」

〈1944年5月3日〉

「いったい、そう、いったい全体、戦争がなにになるのだろう。なぜ人間は、おたがい仲 よく暮 らせないのだろう。なんのためにこれだけの破 壊 がつづけられるのだろう」

幸福

〈1944年2月23日〉

「どんな富 も失 われることがありえます。けれども、心の幸福は、いっときおおいかくされることはあっても、いつかはきっとよみがえってくるはずです。生きているかぎりは、きっと」

〈1944年7月6日〉

「わたしたちはみんな生きています。でもなぜ生きているのか、なんのために生きているのかは知りません。だれもが幸福になりたいという目的をもって生きています。生きかたはそれぞれちがっても、目的はみんなおなじなんです」

参考文献:『アンネの日記』(文集文庫)、『アンネ・フランク―その15年の生涯』(合同出版)、『アンネ・フランクの生涯』(株式会社DHC)、『思い出のアンネ・フランク』(文藝春秋)

隠 れ家 の窓 からアンネが眺 めていたマロニエの木

孤 独 なとき 不 幸 なとき 悲 しいとき

そんなときには

どうかお天気のいい日を選んで

屋 根 裏 部 屋 から外をながめる

努 力 をしてみてください恐 れることなく

天を仰 ぐことができるかぎりは

自分の心が清 らかであり

いつかはまた幸福を見いだせる

ということが信じられるでしょう

アンネが当時暮らしていた隠れ家の部屋

Copyright © 2022 Soka University.

Copyright © 2022 Soka University.