ロモノーソフの自然科学における業績

1.科学と生活

ロモノーソフは1711年にアルハンゲリスク県の村に生まれた。漁業と農耕を営む農民の家庭に生まれ、当時の貴族社会からみれば、上流とはいえない出自であった。だが幸運にも漁業を生業としていた故郷は、様々な海外の情報や文化が船に乗ってやって来る特殊な環境であり、その影響と生来の性質からか読書に熱中し、学者になることを志すようになった。ロモノーソフのこのような出自は、彼の学問的態度に大きな影響を与えている

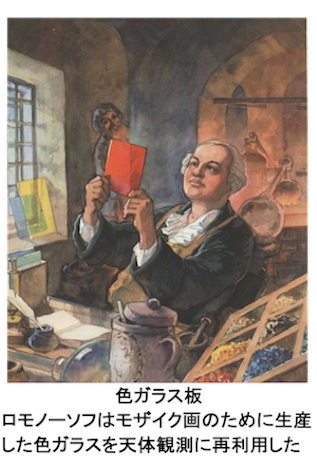

ようだ。後に工場を建て、ガラスの工業化を推し進めるなどの業績は「科学の実生活への応用」を目指しており、生活に根差した農民的知のようにも思える。

ようだ。後に工場を建て、ガラスの工業化を推し進めるなどの業績は「科学の実生活への応用」を目指しており、生活に根差した農民的知のようにも思える。

ロモノーソフの学の始まりはいかなるものであったか。農民の出である彼にとってロシアの貴族社会に参入することは簡単ではなかった。農民への差別はひどく、ロモノーソフはその身分を偽って生きるしかなかったのだ。彼は身なりから何まで貴族に扮し、1931年に修道院付属のアカデミーに入学した。そして並々ならぬ努力の末に、36年にはペテルブルク科学アカデミー付属大学への推薦を経て、同年秋にドイツへと留学する。そこではマールブルク大学のクリスティアン・ヴォルフなど著名な学者に、物理学や哲学を始めとした学問に触れている。そして41年、命を受け帰国したロモノーソフはペテルブルク科学アカデミーの助教に任ぜられたのである。

こうして始まった彼の学者としての人生は、様々な業績で彩られている。その多くは世間で一般的に知られているものではないかもしれないが、科学の歴史な流れでみれば、有名なものよりも先んじていたものも少なくはない。彼の浩瀚な知識と関心は、物理学や化学はもちろん、天文学、地球物理学、地質学、鉱物・鉱床学にまで及び、まさに百科全書的な「科学者」であった。

2.ロモノーソフの科学哲学

ロモノーソフが科学の諸分野で業績を挙げた背景には、彼の自然に対するある観念があった。当時の自然科学の基本原理は、ロモノーソフの師でもあるクリスティアン・ヴォルフ、哲学者のライプニッツらの、物質が拡がりをもたない要素から構成されるという主張の上に成り立っていた。ロモノーソフはヴォルフの講義を聴講していたが、これに反対し、自然科学上の事実を、拡がりをもった物質微粒子すなわち分子と原子の配置と運動によって説明する体系を考え出していた。彼は自然科学が拡がりをもった実在の世界を研究すること、全自然現象の根底は拡がりをもった物質微粒子の運動であると主張したのである。彼は物質が分子からなり、その分子がさらに細かな粒子である原子からなっていると説明する。そして様々な物質の特性が分子の違いによるものだと述べており、マクロな物体の運動という視点から、よりミクロな微粒子の運動に目を移していった。ロモノーソフはこの考えを基に、化学反応や音、光、熱、引力、磁気電気などの諸現象を説明していく。

3.物理科学

物理学と化学の分野では、「熱と冷の原因についての物理学的考察」(1744)で熱素論を批判した。熱素論は18世紀に広まっていた熱に関する考え方で、物質の温度が特殊な粒子「熱素」に原因するというものだった。この説によれば、熱とは重さを持たない特殊な物質なのであった。ロモノーソフは18世紀初頭のベルヌーイの分子力学を発展させ、実験資料の綿密な分析によって熱が粒子の回転運動によるものであるとの仮説を立てたのである。加えて粒子が回転運動と並び無秩序な直進運動をすること認めている。そしてこの種の運動によって気体の弾性を証明するなどした。ロモノーソフのこの理論、は19世紀の気体の運動力学理論を組み立てる際に活用された。

また彼は分子運動力学論に基づいて、ロモノーソフは物質保存と運動の原理を提起している。「……自然界で生ずるあらゆる変化はある物体の粒子が失われる分だけ、別の物体に粒子がつけ加わり……」。これは現在よく知られている「質量保存の法則」のような考え方である。ロモノーソフはラヴォアジエよりも早くに、物質とその変化に対しこのような見方をしていた。ちなみにラヴォアジエの発見が1774年とされているので、ロモノーソフのこの論文から30年ほど後に立証されたことになる。いずれにせよロモノーソフの科学的知見が優れ、物理化学者として優秀であったことは間違いないだろう。熱素批判のように彼は物理実験を基礎に、理論化学を構築していった。ゆえにロモノーソフは物理化学の創始者の一人といわれている。

アーカイヴ調査と才能ある建築家によって1949年にロモノーソフの化学実験所は模型によって復元された。実験所はロモノーソフ博物館にあり、実験設備や器具、工具などを見学することができる。

4.天文学

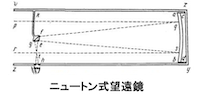

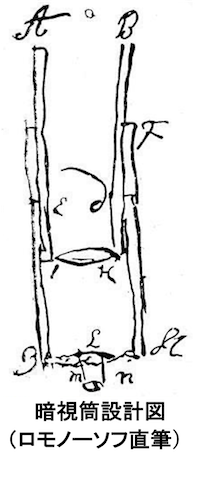

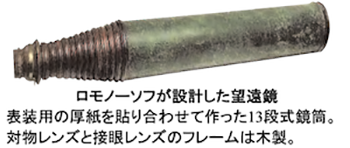

同じく光学の分野では、「暗視筒」も作成している。これは日暮れでも物体の観測を可能にするものだ。この発明に役だったのが、漁村での暮らし

であった。ここでも科学と生活が結びつくのである。夜間に視野が獲得できることは、漁業を営む船員が岩場や他の船を確認しやすくし、事故を未然に防ぐことに役立つのである。しかし、この発明は暗い部屋の中では役に立たないとアカデミー会員は結論づける。望遠鏡の

であった。ここでも科学と生活が結びつくのである。夜間に視野が獲得できることは、漁業を営む船員が岩場や他の船を確認しやすくし、事故を未然に防ぐことに役立つのである。しかし、この発明は暗い部屋の中では役に立たないとアカデミー会員は結論づける。望遠鏡の

輝度をあげることができるかの論争は、ロモノーソフの死後も行われた。彼の死後200年が経ち、ついにこの夜間望遠鏡は遠方のものを視るとき効果を発揮することが明らかにされた。

輝度をあげることができるかの論争は、ロモノーソフの死後も行われた。彼の死後200年が経ち、ついにこの夜間望遠鏡は遠方のものを視るとき効果を発揮することが明らかにされた。

ロモノーソフは観測上の業績だけではなく、観測器具の作成においても工夫を凝らし業績を挙げたのだ。この点では振動方向と振幅のわずかな変化でも測定可能な振り子を作成し、地球の引力に関する地球物理学の研究も行った。また粘度計、屈折率測定用レフラクトメータ、硬度計などを独自に開発し、測定実験を行っている。これらの機器の設計図はロモノーソフ博物館に保存されている。33

また北方の出身であるロモノーソフは、幼少の頃よりオーロラに関心を持っていた。現在ではオーロラは、地球大気の上層部(電離層)で発生した電離気体が発光することで生じると知られている。ロモノーソフはこの現象を解明するために、初めて実験を行い、オーロラ現象と似た発光を再現したのである。彼はまず、電極のついたシールドガラスを用いて大気の上層部を再現した。電場のスイッチを入れると、層の気体分子は散らばり、分子が電離し光が放射されるのである。彼はこの電磁気の光を描いているが、この絵は2005年に打ち上げられた衛星「タチヤーナ」号から観測され、裏付けられたのである。

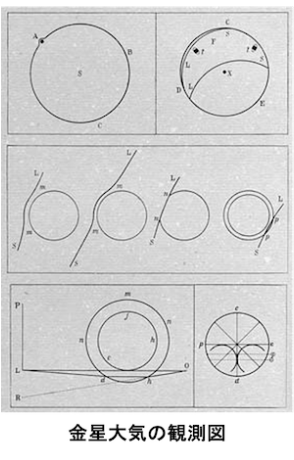

1761年5月、金星が地球と太陽のちょうど間を通り、斑点が動いているように見えるという希少な天文現象を科学者たちは待っていた。この現象の研究は太陽の視差、すなわち太陽の平均的な距離から地球の赤道半径が見える角度を測定するために重要だった。

この時、世界各地で金星の太陽面通過が観測され、ロシアでも観測隊がシベリアに派遣されたが、ロモノーソフは自宅で観測を行い、

金星に大気が存在することを確信した。このような結論に達したのは当時、ロモノーソフだけで、1761年7月にロシア語とドイツ語で論文も発表したが、注目されることはなかった。そして金星の大気を発見したのは30年後に学説を発表したドイツの天文学者シュレーターとイギリスのハーシェルだとされた。

(ロモノーソフの詩)

望遠鏡のレンズが 我らに示す

どれだけの広がりを 創造主は天空に成したかを

どれだけ太陽が 燦然と輝いているかを

どれだけの不動の星々が 明るい夜空に輝いているかを

我らの太陽の周り 他の惑星の合間を

地球は流れゆく 付き従う月と共に

月の極めて大なるを知りつつも

ただ光の点と見えし

創造されし自然のかくも偉大なることよ!

5.地質学、鉱床学

また地質学においても、多くの岩石や土壌を分析し、石炭や石油、琥珀などの生物起源説を提唱するなどの功績がある。未だ多くの議論がなされてはいるが、現代においては一定の支持を受ける有力な説であることは言うまでもない。他にも、地球の南極に大陸が存在するということの有力な証拠を挙げるなどの優れた地質学上の貢献が知られている。

ロモノーソフの出発点はペテルブルク科学アカデミー付属大学時代のドイツ留学、その時の化学と冶金の教育であった。彼はドイツで野外地質や炭田・金属鉱床・岩塩鉱床に接している。ある歴史学者との手紙の中では「私の主な仕事は鉱山化学の分野です。」と述べていたようで、その関心の大きさが窺い知れる。そんな彼の地質学上の業績、先導性に加え、鉱床学分野で発掘した「功績」を並べてみよう。

・地質学

- 地質学研究への化学・物理学・数学の導入

- 地質作用を内部作用と外部作用に分け、特に後者の特徴を画き出した

- 過去の地質時代海洋水盆に堆積することで成層堆積岩が生成したと説明

- 海進と海退の交互繰り返しという概念を提起

- 海進と海退の原因大陸の長期変動、地震、構造運動に求めていること

- 火山活動と造山作用を結びつけたこと

- 岩石の二次変質として高温・高圧下での岩石の変成について記載

- 構造運動の原因を地球内部エネルギーにあると説明

・鉱床学 (V.I.スミルノフ「新版鉱床地質学」)

- 鉱床全体を4区分したこと(鉱脈・水平鉱層・のう状鉱床・地表鉱床)

- 岩塩を海水起源と考える

- 石炭を泥炭の炭化生成物と解した

- 石油を植物の地熱の乾留生成物とした

- 金属鉱床を脈状鉱床・地表堆積鉱床・地表漂砂鉱床に分けた

- 漂砂鉱床と脈状鉱床を関係づけた

- 鉱石の表成富化現象を記載

- 鉱床生成後の断層運動現象を正確に把握した

- 金・銀・鉛・錫・銅・鉄・アンチモン・砒素・ビスマス・水銀の特徴を詳しく描いている

地質学、鉱床学上の業績は「地球の揺動による金属の生成に関する知見」(1757)、「地球の層について」(1763)、「冶金と鉱業の第1原理」(1763)、「鉱物コレクション計画」(1763)、「記載ロシア鉱物学報告」(1763)などの書物に表されている。この数々の業績の背景には、彼が地質学に自然界の法則的進化論を科学の基盤にしていたことがあげられる。彼は「いたずらに多くの人々は目に入るすべてのものが最初から造物主によって創造されたものと考え…….そのような考え方はあらゆる科学の成長にとってきわめて有害であり……」と述べている。

ロモノーソフは坑道内での空気の自由運動の物理学的条件を把握し、通気問題の解決に貢献、さらに強制通風せずに作動させる溶鉱炉にも適用するという採鉱学上の功績も挙げているのだ。

ロシアの鉱石の研究は、ロモノーソフの科学活動の最も重要な課題の一つであった。1742年には「鉱山学の第一原理」の執筆に着手し、1763年には「冶金と鉱業の第一原理」を出版した。

著書「冶金と鉱業の第一原理」

ロモノーソフは鉱物の探索、採掘に興味を持ち、生涯にわたってそれを続けた。アカデミーには鉱石や塩のサンプルが送られてきて、ロモノーソフは化学実験室で分析しなければならなかった。彼は、ロシアにおける鉱物の収集のためのプロジェクトを上院に提案し、『ロシア鉱物学』という壮大な著作を準備したが、完成させることはできなかった。彼の人生はあまりにも短かったのである。ロモノーソフは、1751年9月6日の科学アカデミーの公開会議で、鉱物や金属について次のように述べている。

「私の考えでは、諸芸術の筆頭にくるのは、金属やその他の鉱物を見つけて精製することを教える冶金学なのです。この優位性は、偉大なる古代から聖典や人類の営みそのものを見れば反駁の余地ない事であるばかりか、その計り知れぬ有用性は至る所に見られます。なぜならば、金属は社会に必要な最も重要なものに力と美しさを与え、金属によって神の寺院は飾られ、玉座は輝いているのです。敵の攻撃から身を守り、金属のおかげで船は安定し、金属の力で繋ぎ止められ、荒波の海を安全に航海ことができるのです。金属が大地を開墾して肥沃にし、金属は食料となる陸や海の動物を捕まえるのに役立ち、金属は商人がつまらぬ負担の大きい商品交換の代わりに便利なコインを得るのに役立つのです。簡単に言えば、どんな芸術や商売も金属の使用を避けることはできません。」

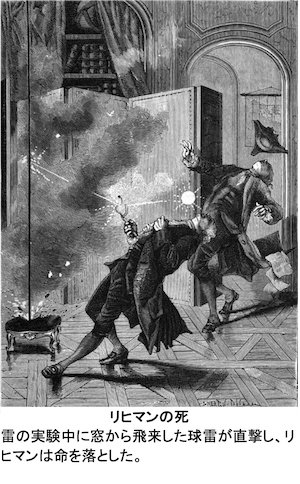

1753年9月6日、ロモノーソフとリヒマンが報告をする科学アカデミーの公開会議が開かれる予定だった。しかし、6月26日に悲劇は起こった。リヒマンが球電に打たれ死んでしまったのである。

6.地理学

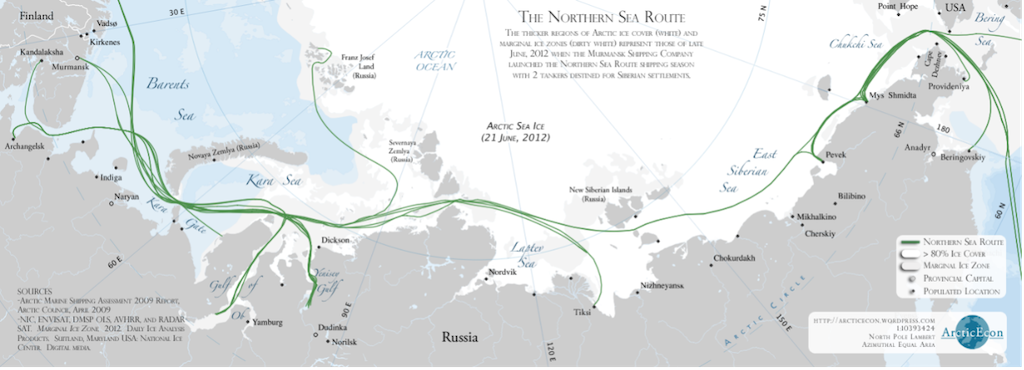

その関心は分子というミクロの世界から、天体というマクロに至り、ついにはロシア全土を覆いつくそうとした。ロモノーソフは1758年に地理局、歴史学会、大学科学アカデミー付属中学の各視学に委任された。そして地理局として「ロシア地図帳」の編纂を始めたのである。彼はロシア各地にアンケートを送り、自然地理や経済地理の資料を入手、処理し編纂を試みたのである。完成はしなかったものの、社会福祉政策を提起するなどの業績につながった。このように地理学の分野でも多くの活躍を見せた。論文「水路の精度向上論」(1759)では緯度・経度測定法と測定器を考案し、航海における技術的な問題解決のための国際航海者アカデミー創設を提唱した。このアカデミー創設の提唱は世界で初めてのことだった。そして航海者にとっては天敵といってもよい海氷について、ロモノーソフは自ら研究に乗り出し、世界初の海氷の分類を行ったのである。さらにロシアにとって北氷洋航路の開設が重要であることを強調し、「北氷洋を通る各種の旅行概要とシベリア海からインド洋への出入可能航路の証拠」(1763)を著した。

北氷洋航路

また今日まで至るロシアの課題、シベリア開発について早くから考えを巡らせていた。彼は経済と地理を結び合わせたのである。今でこそ「経済地理」などの言葉は、そう珍しいものではなくなっているが、ロモノーソフの時代は経済学自体確立されていなかった。アダム・スミスの「諸国民の富」ですら1776年のことである。ロモノーソフはアンケートによってロシアの自然地理などの項目について、河川の状態を水理学的な見地から調査した。また調査は鳥獣の生態といった観点にまで及んでおり、彼が経済と自然を科学で結合させようとしていたことが分かる。

7.「大知」のロモノーソフ

「ロモノーソフはそれ自体一個の宇宙である」ロシアの大詩人プーシキンは彼をこう評した。自然科学のみならず、自ら詩作もしたロモノーソフはまさに宇宙的大賢人である。自然科学において、ロモノーソフの出発点はドイツ時代に始めた地学分野であった。すなわち「大地」の学問である。彼の学問観もまた、常に生活という土壌に根差したものであった。北方の貧しい地から出発した青年は、やがてロシア全土、宇宙にまで及ぶ巨大な知を構築していったのだ。ロモノーソフとはいったい何であったのか。それはロシアの「大地」から出でし世界の「大知」なのだ。

参考文献

岸本文男「百科全書家・科学者ロモノソフ」『地質ニュース』、1978年7月号 (No.287)、pp.48-55

佐々木弘明「科学アカデミーとM.B.ロモノーソフーロシアの科学・文化の自立ー」『横浜国立大学教育紀要』、1986年、26号、pp.47-69

Лариса Жебровская. Михаил Васильевич Ломоносов К 300-летию со дня рождения: по материалам Музея М. В. Ломоносова. П.: Изд-во Петроний,