ロモノーソフのモザイク画

1.失われた技術の復活

モザイクとは、さまざまな色の石、貝殻、ガラスなどの小片を寄せ合わせて接着し、図や模様を表す装飾美術の技法である。ロシアをはじめ、ビザンツから正教会の伝統を受け継いだ地域では、古くから宮殿や教会を飾るためにこのモザイク技術が使われていた。しかし、当時モザイク画の中心地だったキエフが衰退し、フレスコ画の技術が普及すると、ロシアでは完全に失われた技術となってしまった。

ロモノーソフがどの時点でモザイク技術の復活を決めたのかはわからない。しかし、キエフに滞在したときに、聖ソフィア大聖堂にあるモザイク画の傑作を目にしたことはあっただろうし、ドイツ留学時代には西欧美術を吸収するために定期的に絵画のレッスンを受け、帰国後にも祝祭典の装飾の立案や制作に積極的に携わっていたことからも、ロモノーソフは科学・教育・文学の領域にとどまらず、芸術の面でもロシア独自の文化を開花させようという意識に貫かれていたことがわかる。

ロモノーソフが活躍した18世紀、世界のモザイク美術の中心はイタリアだった。ビザンツの古代遺産が受け継がれたこの地では、高い技術をもつ職人により、洗練された作品が数多く生まれていた。1745年、ある貴族の邸宅を訪れたロモノーソフは、イタリアから持ち込まれたモザイク画を目の当たりにし、あまりにも見事な技術に打ち震えたという。一説によれば、これがモザイク技法の復活を目指す直接の動機になったとされる。しかし、道のりは簡単ではなかった。当時のロシアではモザイク技法は失われて久しく、西欧の技法は門外不出の秘伝だった。ロモノーソフは、これまでに培った化学の知識を大いに活かし、自ら着色ガラスを生産し、西欧を超える独自のモザイク画を作ろうと考えた。

2.色ガラス生産と工場設立

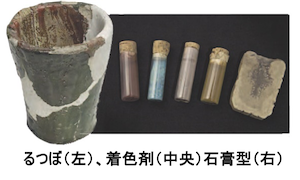

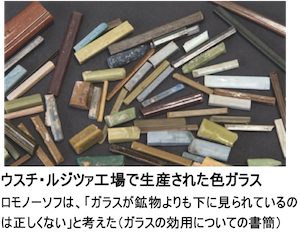

1752年には彼は政府からの融資を取り付け、ペテルブルク郊外のオラニエンバウムにほど近いウスチ・ルジツァ村に「色ガラス製造工場」を建設する。自ら工場の生産ラインと生産工程を考え、工作機械や道具の設計に取り組んだ。そして同年、彼は自ら生産した色ガラスを使って初めての作品を完成させる。

[1] 特殊な薬剤を用いてガラスを赤く発色させることは古代から知られていたが、透き通るような美しさをもつ赤色グラスを作り出すのは非常に困難であった。

3.作品

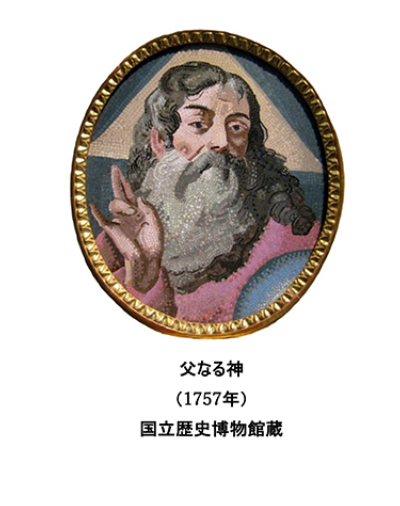

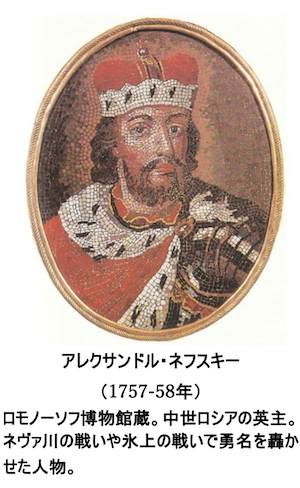

ロモノーソフのモザイク工房で制作された40点のモザイク画のうち、現存するものは23点である。ここでその一部を紹介する。

自印聖像(1753年)

国立歴史博物館蔵。ロモノーソフ自身の手による最初期の作品。正教会のイコン(聖像画)に描かれるモチーフの一つ。

ピョートル1世の肖像(1754年、エルミタージュ美術館蔵)

エルミタージュ美術館蔵。ロモノーソフのモザイク工房では、ピョートル1世の肖像が複数制作されている。このモザイク画はドイツ人画家タンナウアーの絵画を基にロモノーソフ自身の手で制作されたもので、完成後にはエリザヴェータ女帝に献上された。最初期の作品と比較すると技術が飛躍的に上昇している。

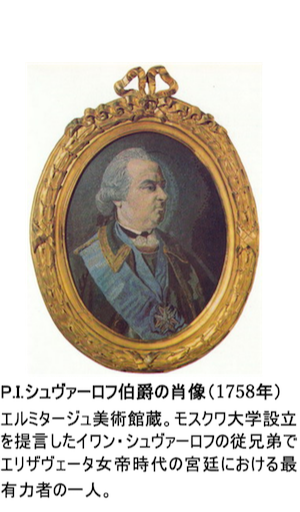

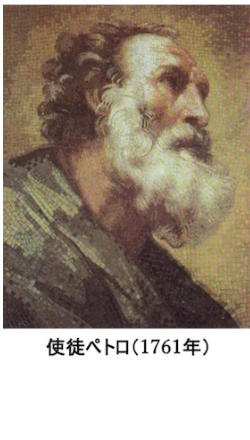

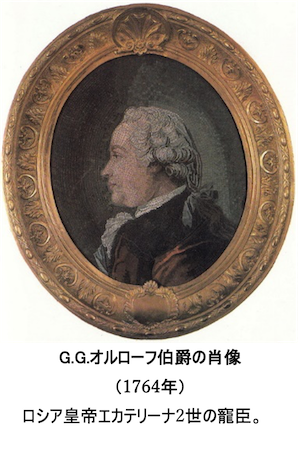

ロモノーソフ工房で制作されたモザイク画の大半は肖像画である。彼と同時代に生きた人々も多く描かれている。

ロモノーソフは西欧のすぐれた技術をそのまま持ち込み、単に模倣したのではない。また、油絵のように緻密な描写に発展させる方向を選ばず、あくまでも「ロシア独自の」モザイク画を確立することにこだわった。ロモノーソフが手がけた作品に目をやると、リアリズムを追求するのではなく、素朴でいて力強く、厳粛かつ荘厳な表現法を意識的に選びとっているように思われる。彼の作品には、学問や教育制度に対する彼の態度と同じく、外国の先進的な芸術には積極的に触れる中で、ロシア芸術を新しい段階に昇華させようという試みがみられる。宗教的モチーフにとどまらず、世俗的なモチーフを取り入れたのもそんな彼の意識の表れと見ることができよう。なお、ロモノーソフはモザイク画での功績が評価され、1763年に設立まもないペテルブルク芸術アカデミーの名誉会員に選出されている。

エカテリーナ2世にモザイク画を紹介するロモノーソフ

1764年6月、ロシア皇帝エカテリーナ2世がロモノーソフ邸を訪問した。このときロモノーソフは皇帝に自身が手掛けたモザイク画やさまざまな機器を紹介し、いくつかの実験を実演して見せたという

「ポルタワの戦い」(1762-1764年)

モザイクは、発色の良さに加え装飾性が高く、光が当たる面積が小さいため褪色しづらいという特徴をもつ。ロモノーソフはピョートル1世の記憶をモザイクに永遠に刻み付けたいと考えた。そして、ピョートル1世が眠るペトロパブロフスク聖堂を、モザイクで荘厳する計画を立てた。聖堂の壁を12枚のモザイク画で飾り、柱にはモザイク装飾を施すのだ。南北の壁には「ポルタワの戦い」と「アゾフ攻略」をテーマにした作品を、窓と窓の間にはピョートルの生涯を題材とした作品を設置する。完成すれば、聖堂内のほとんどがピョートル1世の事跡の絵で埋め尽くされるはずだった。この計画は政府に承認され、まもなく最も重要なモザイク画「ポルタワの戦い」の制作が開始された。

ポルタワの戦い(1762-64)

ロシア史上初の大判歴史画。ロモノーソフ畢生の大作。

1764年12月、およそ二年半の歳月を経てロシア史上初の大判の歴史画「ポルタワの戦い」は完成した。制作にはロモノーソフの7人の助手が参加した。モザイク画の大きさは4.81×6.44メートル、総重量8トン、全部で100万個以上の色ガラスが使用されている。中央には馬上のピョートル1世が、敵軍に対峙して身の危険を顧みず勇敢に立ち向かっていく姿が色鮮やかに描かれている。

ビーズパネル「ウスチ・ルジツァのロモノーソフ工房」

18世紀後半。ガラス玉、ビーズ、刺繍。43×78㎝

一方、モザイク画「ポルタワの戦い」も数奇な運命をたどった。本来の行き場を失った作品は、一度も飾られることなく、1世紀半で7か所の仮住まいを転々とした。そして、1925年にようやく安住の場所を見つけた。2021年現在、ロモノーソフ畢生の大作「ポルタワの戦い」は、サンクトペテルブルクにある学問の殿堂、ロシア科学アカデミー本館の正面階段上に掲げられている。

科学アカデミー正面階段を飾る「ポルタワの戦い」

<主要参考文献>

藤沼貴「ロモノーソフのモザイク画」『比較文学年誌』第13号、早稲田大学比較文学研究室、1977年、pp.31-46

Лариса Жебровская. Михаил Васильевич Ломоносов К 300-летию со дня рождения: по материалам Музея М. В. Ломоносова. П.: Изд-во Петроний.