1930年代後半から約10年の間に600万人ものユダヤ人の命 を奪 った、人類史上未 曾 有 の“大 量 虐 殺 ”といわれるホロコースト――今日その歴史を伝える写真や映像の多くはナチスドイツが記録や宣伝のために撮 ったものか、強制収容所の解放後に連合軍が撮 影 したもので、その時そこで生活を強 いられていた人々の目に映 っていたであろう光景 を留 めたものは、ほとんど存在 しない。

しかし、何人かの収容者は、自分たちをとりまく収容所の真実の姿 を残そうと、拾 った鉛 筆 で、捨 てられていた紙に絵を描 き、さらに奇 跡 的 に生き抜いた人々は、解放後に自身の体験・記 憶 を紙に、キャンバスに描いた。

ここで紹介する2人の画家は、生 涯 、自 らの体験の記憶をもとに絵を描き続けた。これらは、体験した者だからこそ描くことが出 来 た、ホロコーストの真実である。

協力:〈テレジンを語りつぐ会〉 野村路子氏

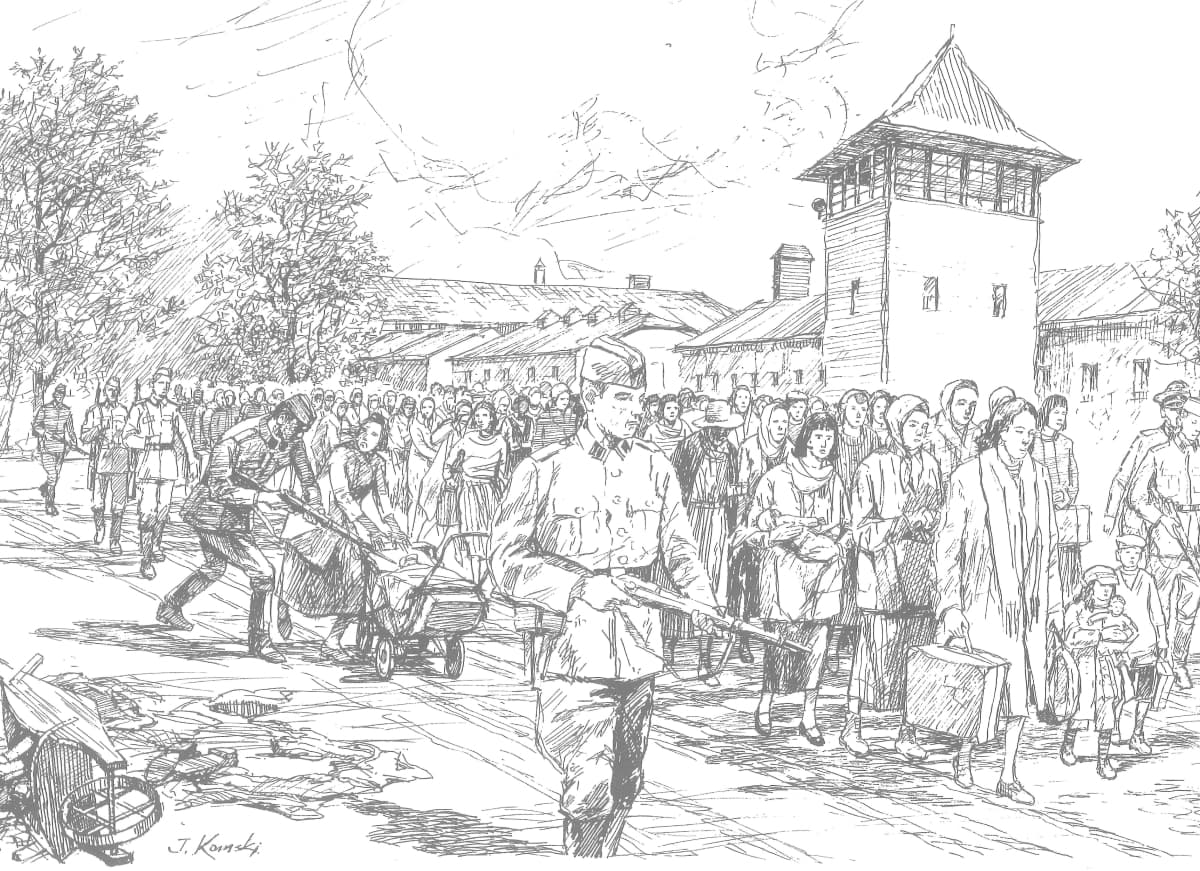

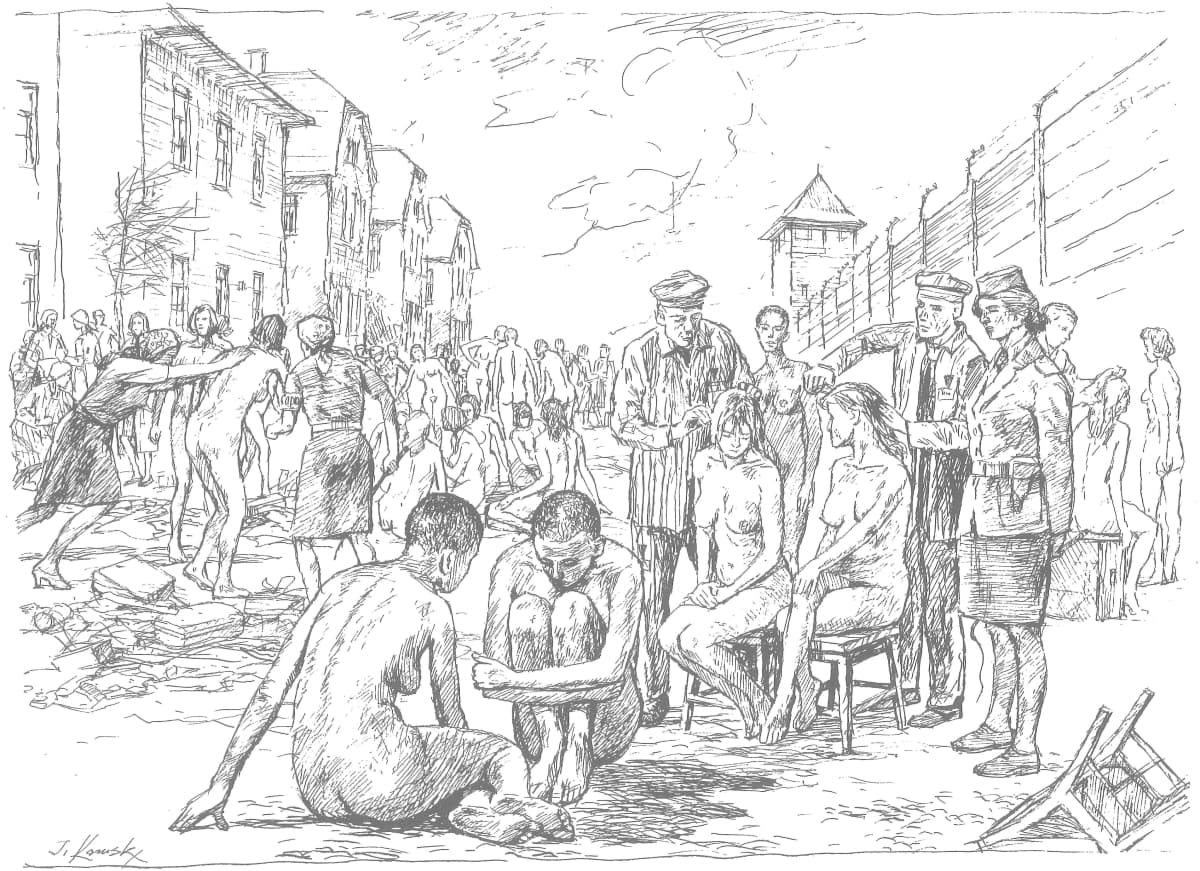

New Arrivals アウシュヴィッツ収容所に到着した女性たち

一枚の召 喚 状 で集 められた人、路 上 で逮 捕 された人、いきなり家から連 れ出された人……、住 み慣 れた家を追われた人々は、行く先も教えられず貨 物 列車に詰 め込 まれて、ここまで運 ばれて来た。これから何が起こるのか……不安でいっぱいだ。ドイツ兵に銃 を向けられ、怯 える幼 い子どもたち。なだめようと声をかけただけで、ドイツ兵の罵 声 が襲 う。

Unique Reception 女性たちを迎える〈歓迎儀式〉

到着した女性たちは、広場に整列、いきなり全 裸 になることを命じられた。髪 の毛を刈 りとるだけでなく、体中の毛を剃 られるのだ。最初 に屈 辱 を与 え、囚 人 の立場を自 覚 させるのが目的だった。人間の尊 厳 を失 うと、自分自身をも失って、ぬけがらのような存在になってしまうのだった……」と、ある生 存 者 は書いている。

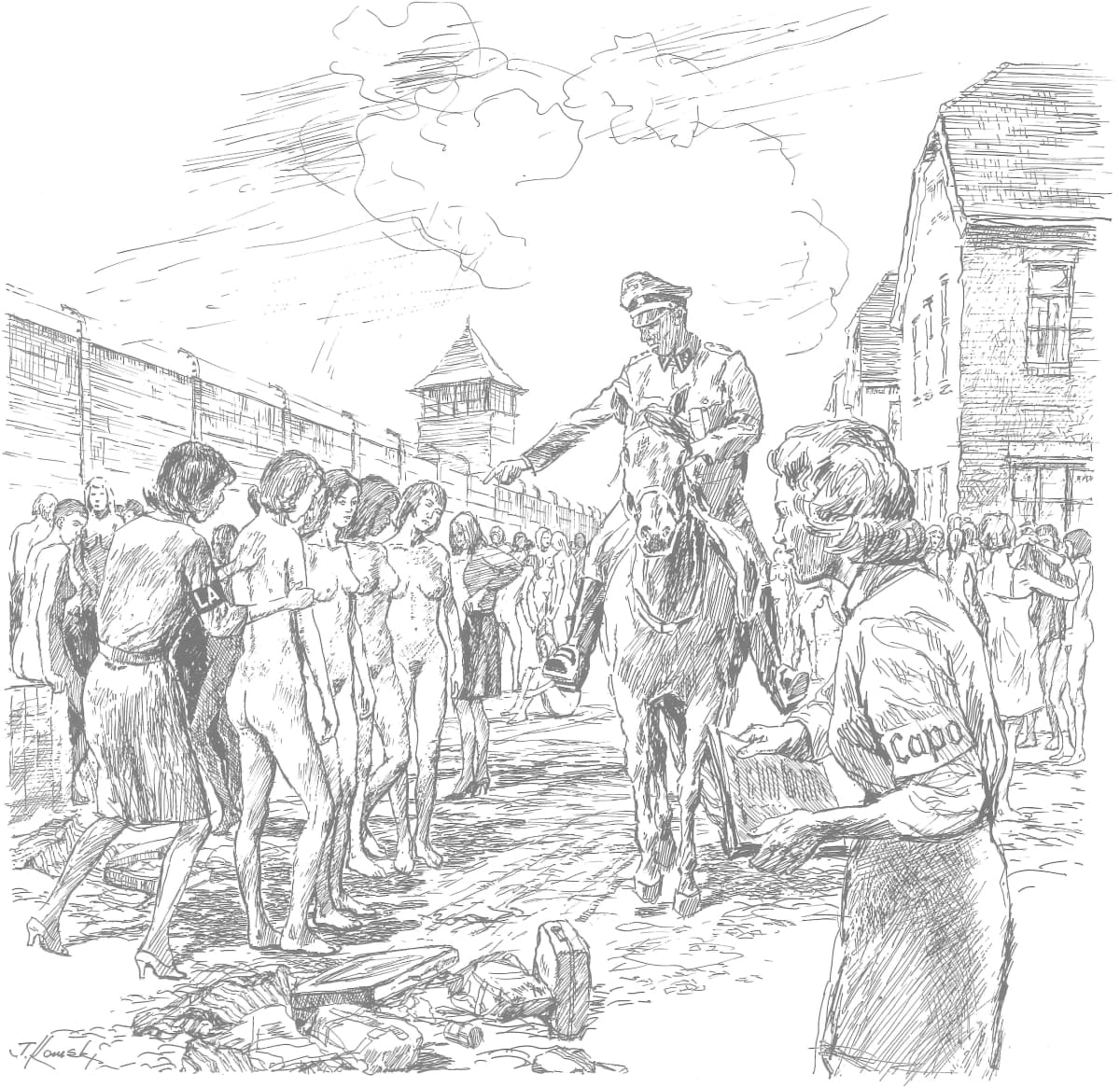

The Lineup 整列

点 呼 は員数確認のためだけではなかった。到着直後の女性たちが“点呼”の名 目 で、全裸で並 ばされ、ドイツ兵の“品 定 め”を受けることもあった。魅 力 的 な若い女性を選び出して、彼 らの“性 ”の対 象 にしようというのだ。ドイツ民族の「血と名 誉 を守るため」の「ニュールンベルク法」を制定し、ユダヤ人との混 血 を禁 じ、否 定 したナチス・ドイツだが、ときには美 しいユダヤ女性が選ばれ、特 別 待 遇 を受けたという。

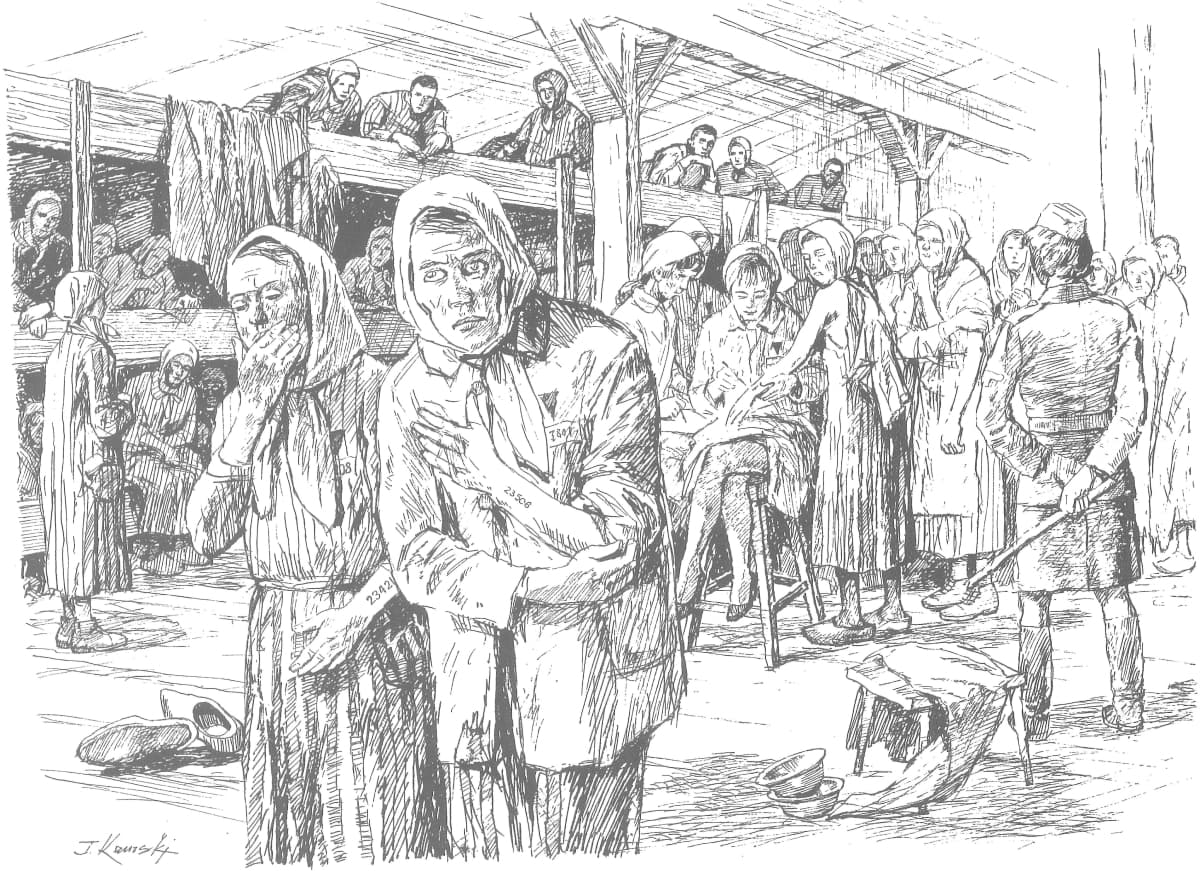

The Identification 新しい身分証明書

アウシュヴィッツで与 えられたのはカードではなく、左 腕 に入 れ墨 される数字の番号だった。「お前らに、もう名前は必要ない!」……こうして人々は、家族や職業、過去の経 歴 すべてを失 って、使い捨 ての一労働力になるのだ。ここでは、この番号がないと、パンとスープの配 給 を受けることができない。まさに大切な、死ぬまで消えない身分証明書なのだった。

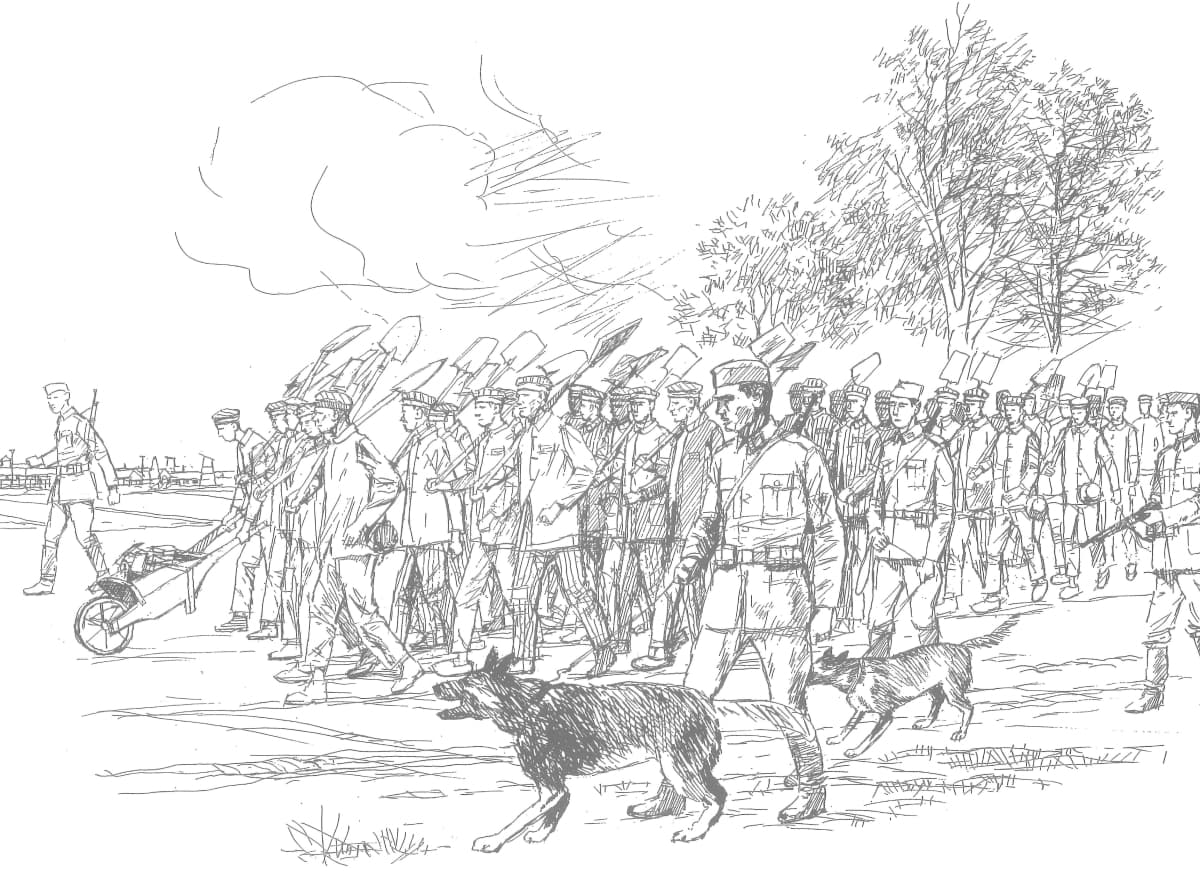

A Column to Work 労働に向かう行列

陽のある時間はすべて労働時間である。夏は朝6時、冬は8時に、五列縦 隊 で門を出て労働現場へ向かう。いっさいの私語は禁じられていたが、それでも「何千足 もの木 靴 の音にまぎれて、仲間と情 報 交 換 することもあった」という。ドイツ兵の連 れている犬は獰猛 で、人をかみ殺 すために訓練 されており、サイズの合わない木靴がぬげて立ち止まった人にも、すぐさま飛びかかってきた。

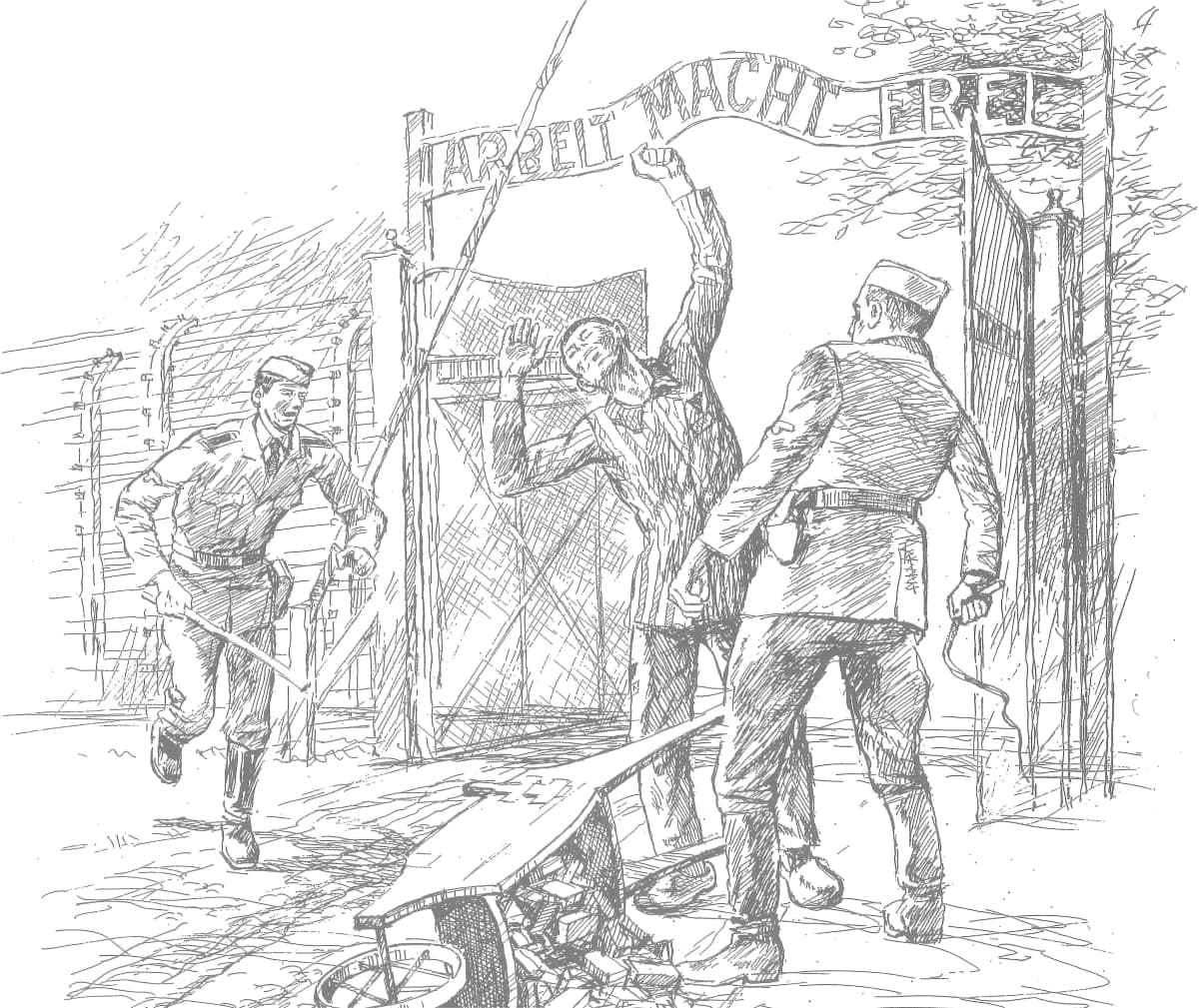

【ARBEIT MACHT FREI】 働けば自由になれる

すべての収容所の門には、このドイツ語の標 語 がかかげられていた。だが、働いても働いても“自由”になって出ることはできなかった。監 視 のドイツ兵は、終 始 「お前らがここから出られるのは、あの煙突 から出る黒い煙 になった時だけさ!」と怒 鳴 ったという。“自由”などあり得 ないことを身をもって体験した作者は、この絵に「何というパロディー!」と書き添 えている。

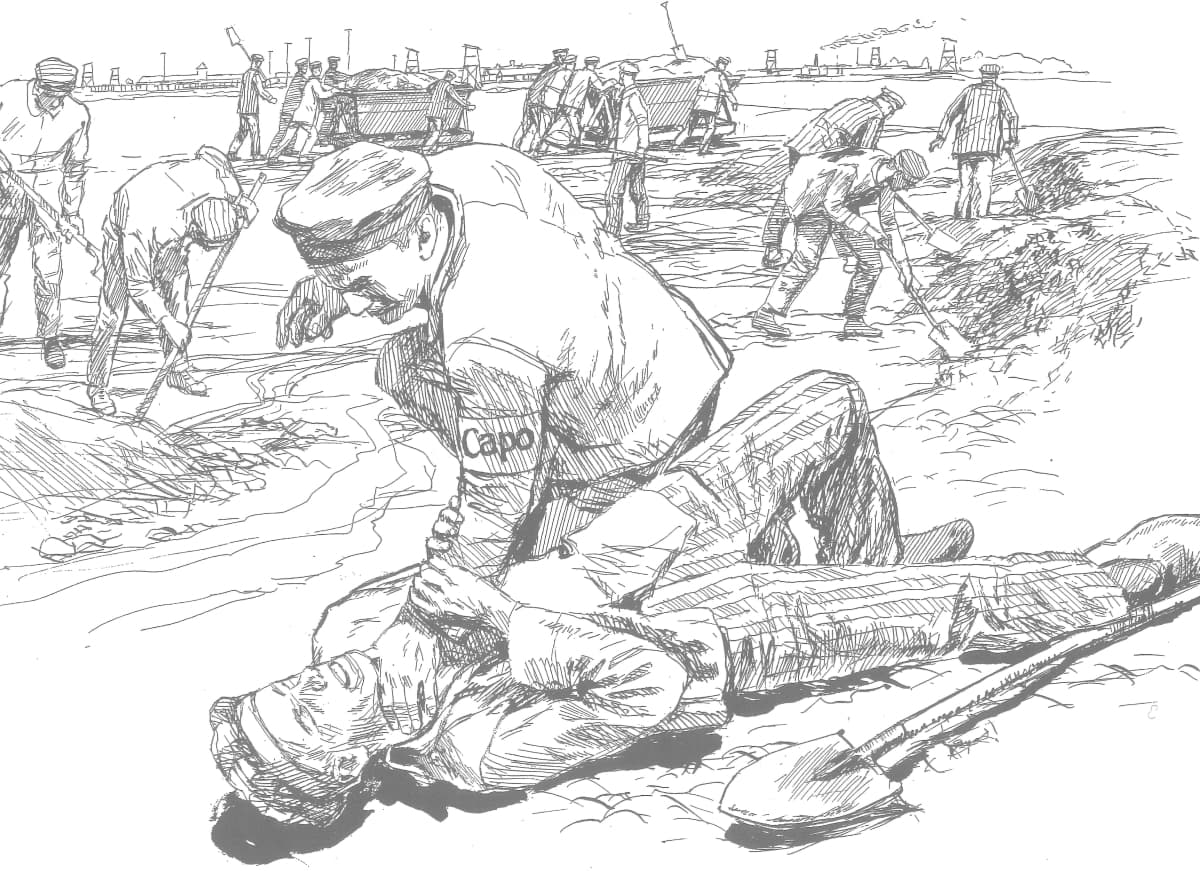

The Savagery of Capos カポの暴虐

収容者の監視と労働現場の監督 のために、刑務所で服役 中の強 盗 や殺 人 犯 が送り込まれていた。彼 らは、〈カポ〉と呼 ばれ、“特 権 階 級 ”として収容者の上に君臨 していた。自分の担当 するグループがよく働くことが彼らの実績 になるので、少しでも休むと、容赦 なく暴 力 をふるった。そのために倒 れる人、死ぬ人が出ようと、労働力の補 充 はいくらでもできる。むしろ、よくやったと褒 められるのだった。

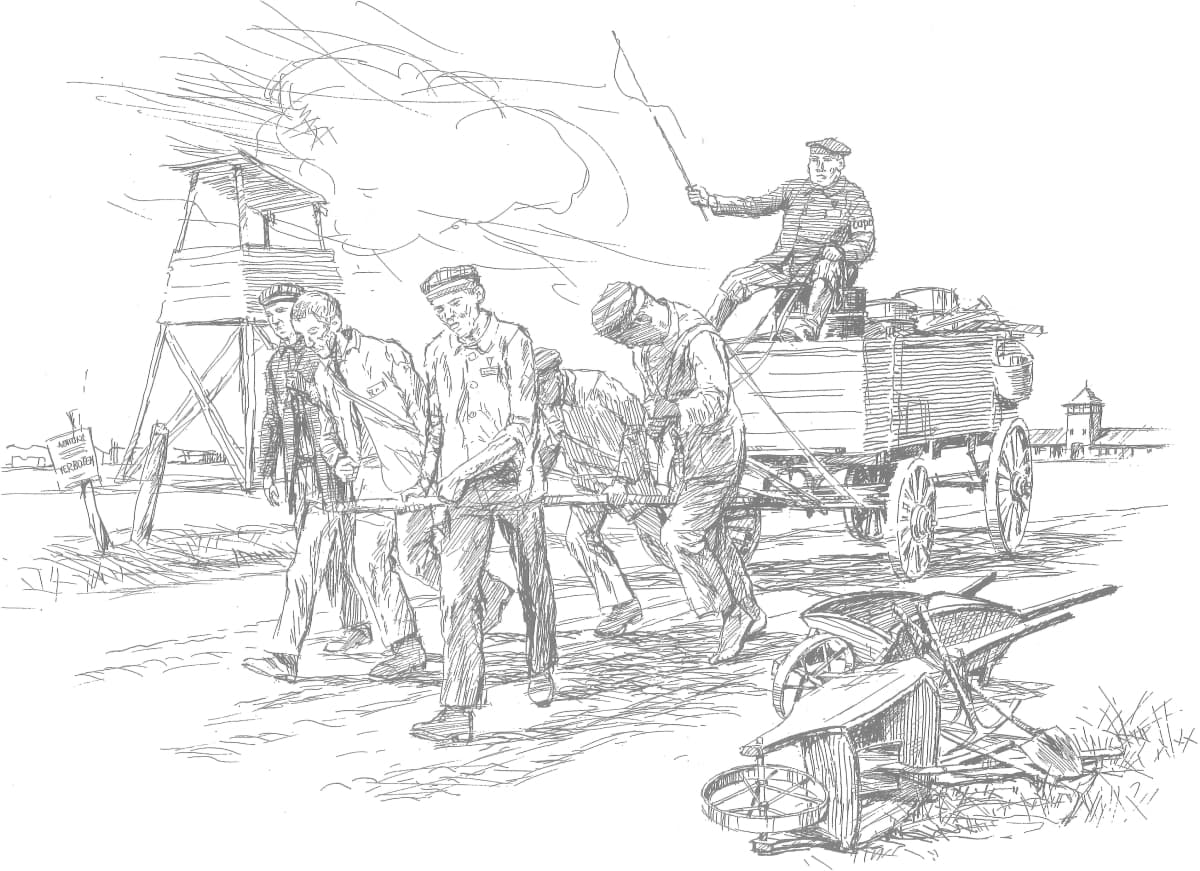

The Mighty Capo 強力なカポ

一日の重労働に疲 れきって収容所に戻 る人々――罵 声 と暴力だけを繰 り返して働こうともしなかった監督の〈カポ〉は荷 車 の上にふんぞりかえって容赦 なく怒鳴 り声とムチを飛ばした。もともと犯 罪 者 だった〈カポ〉にとっては、学者や芸 術 家 などは目の敵 であり、そういう人々を罵 倒 し暴力で屈服 させ、 自分たちの思いどおりに働かせることに楽しみを感じていた。

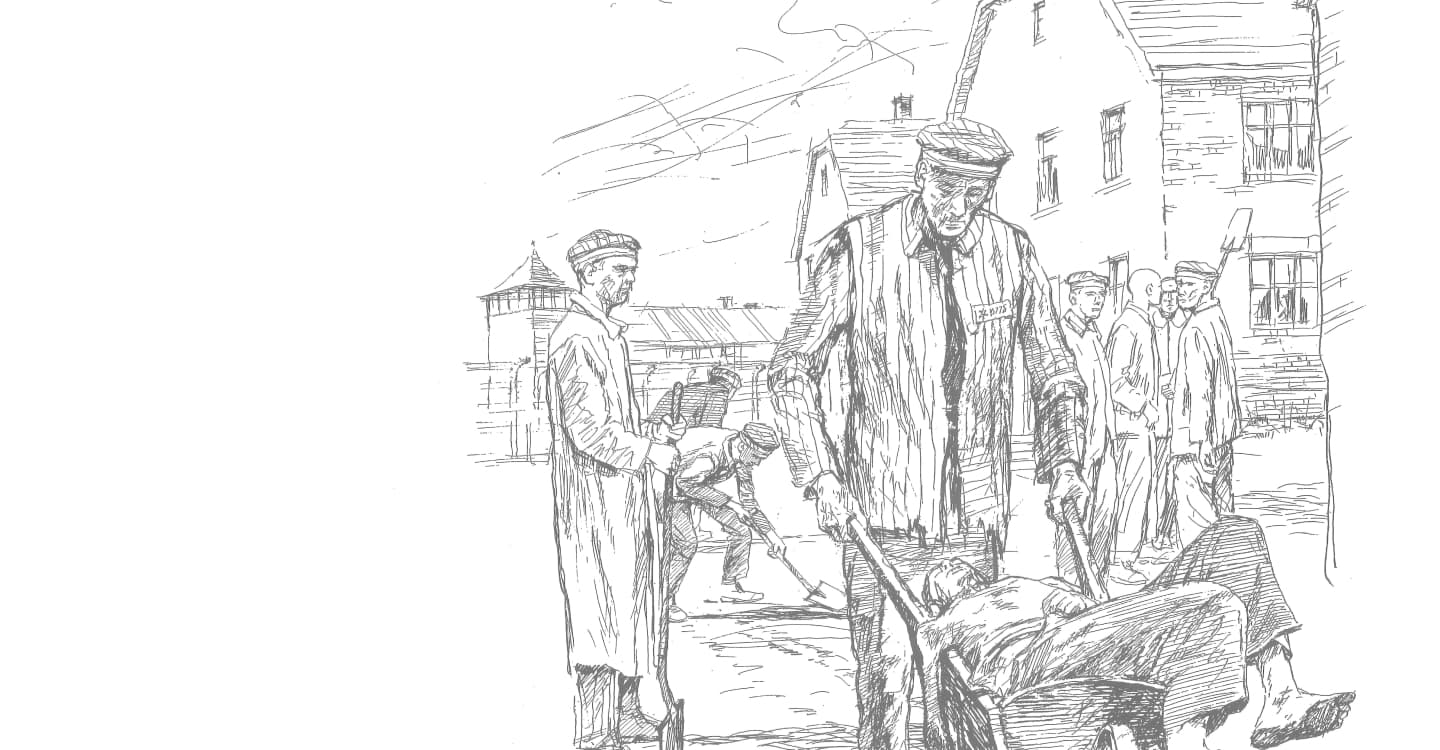

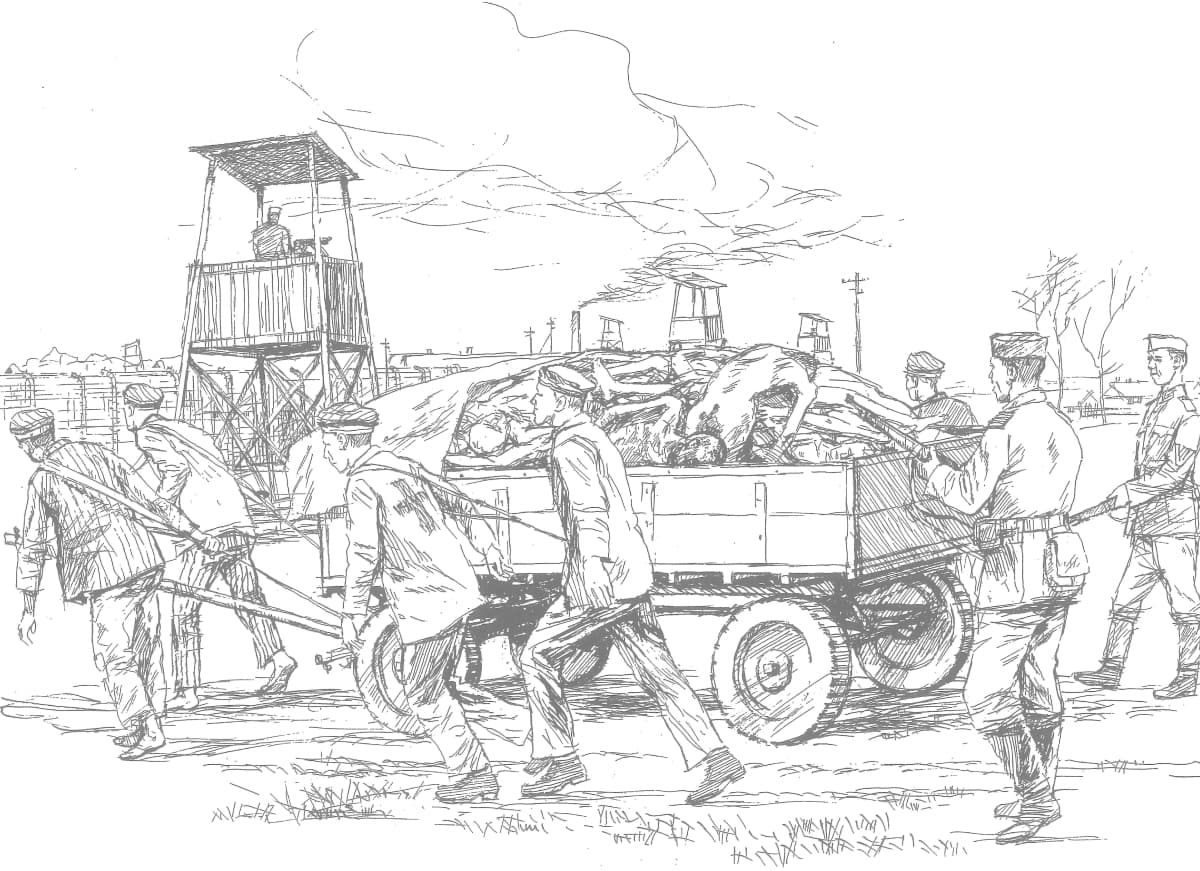

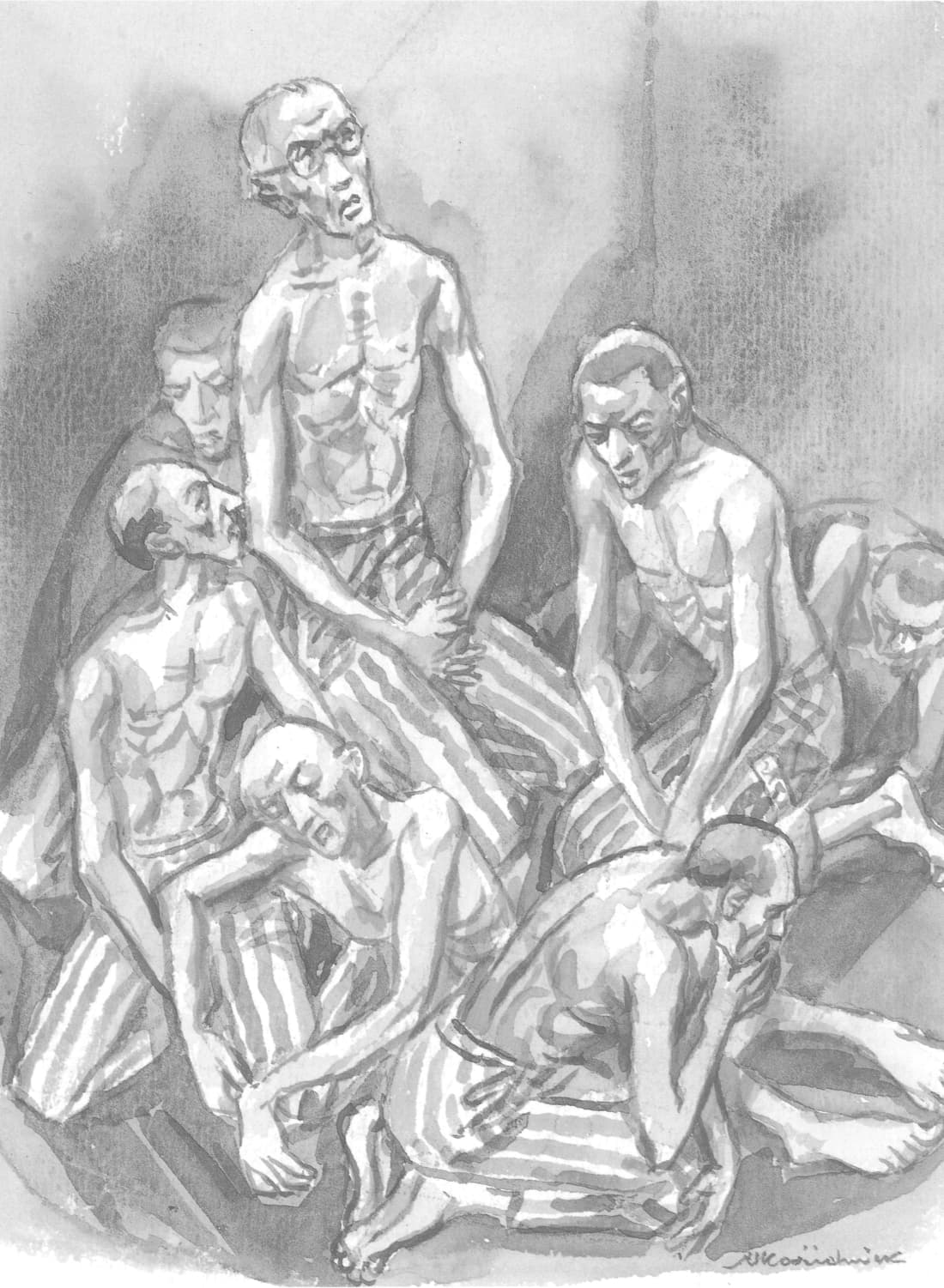

Ambulance Service in Auschwitz アウシュヴィッツの救急車

飢 えで、過 労 で、病気で、そして〈カポ〉の暴力で、労働の現場で次々と人々は倒 れた。薬も治 療 もない。せめて一杯の水があったら助かった人もいたはずなのだが、倒 れた人はそのまま捨 てておかれるのだった。土や石を運 ぶ手押 し車 に、倒れた仲間を乗せて運ぶこんな行 為 さえ規 則 違 反 として罰 せられた。作者は、この勇気ある優 しさに「アウシュヴィッツの救急車」と題をつけている。

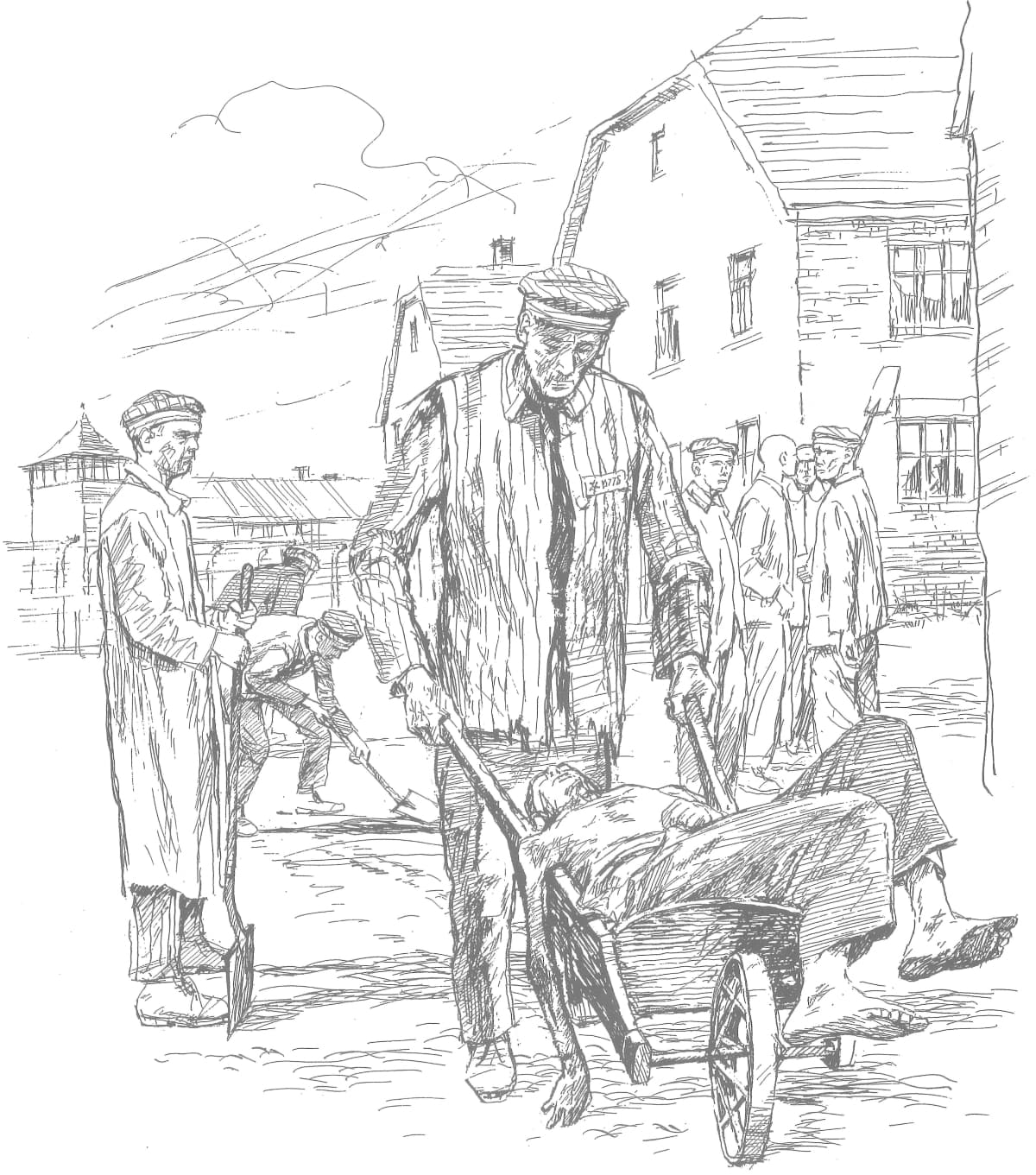

A Funeral Procession in Auschwitz アウシュヴィッツの霊柩車

毎日たくさんの犠 牲 者 が出る。労働現場から戻 る荷車はさながら“死 体 運 搬 車 ”だった。死体はすぐに裸 にされた。生きている人間にとって、洋服も靴 も貴 重 品 である。それを手にすることで、何日かの生存が保 証 されるのだから、死んだ仲間を悼 むより先に、洋服や靴に手が伸 びた。死体は、数の確認が済 むと、名前を確認されることも記録されることもなく、焼 却 場 へ運 ばれた。

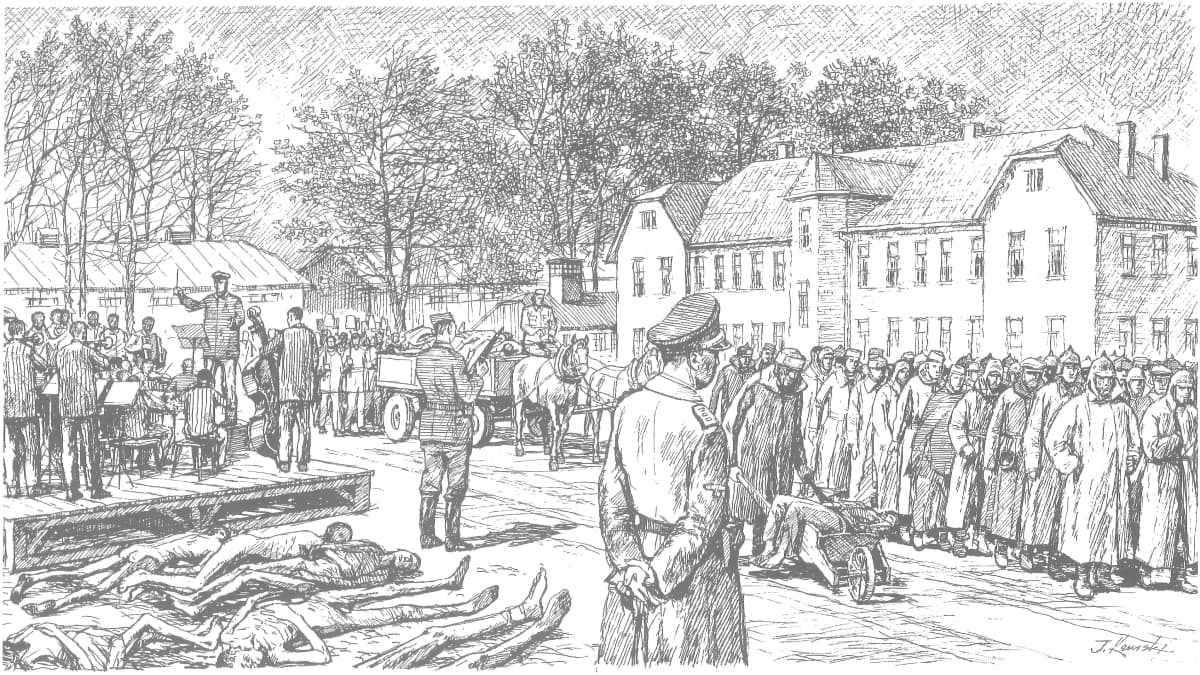

Evening Parade 夜のパレード

ドイツ兵たちが「夜のパレード」と呼 ぶ、労働現場から戻る収容者たちの行 列 。アウシュヴィッツには、収容者の中から運び出された音楽家たちのオーケストラがあって、朝晩 の送迎 にドイツの行 進 曲 などの演奏 をさせられていた。これから、広場に整列して点 呼 である。収容者の脱 走 を防 ぐため、員数確認は厳 しく、現場で倒れた人々の死体も並 べて点呼がおこなわれた。

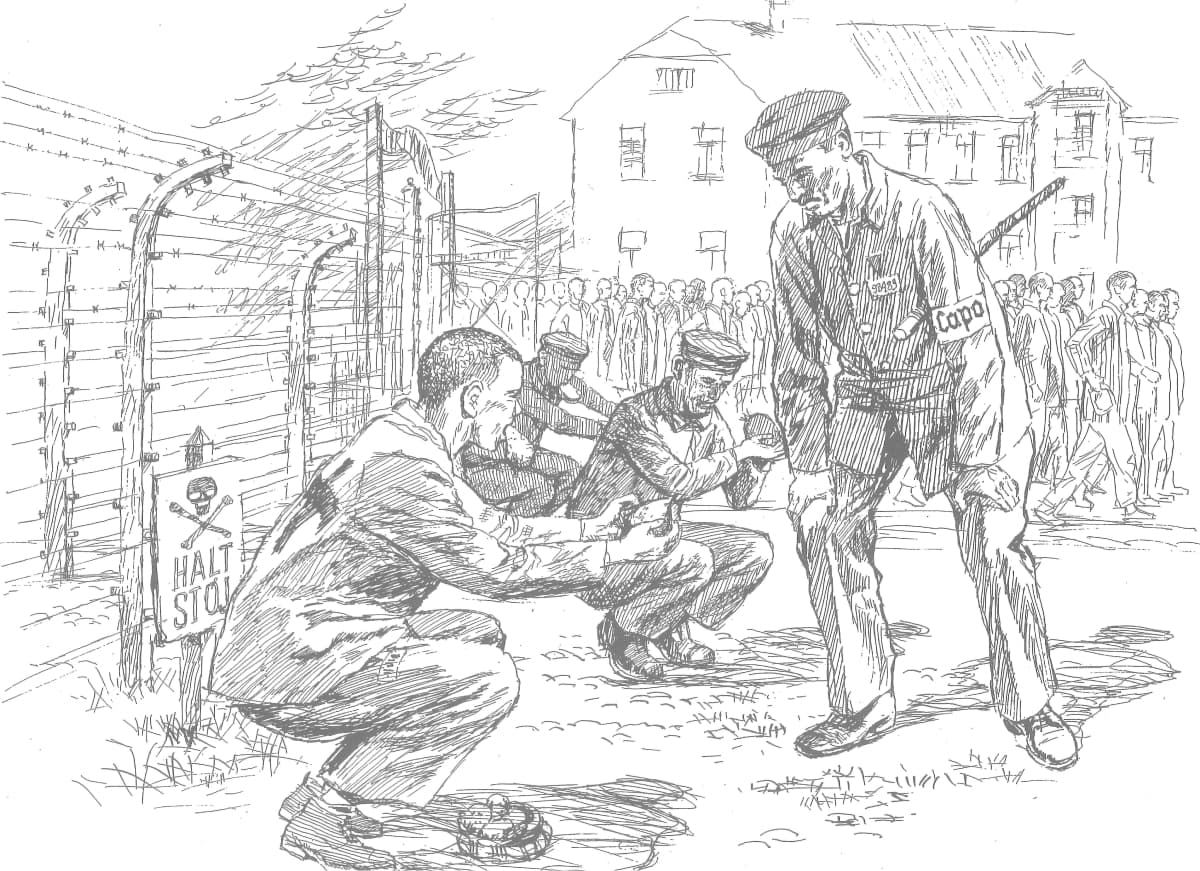

After The Inspection 所持品検査

収容所の外へ労働に出ていると、思いがけなく食べものが手に入ることもあった。収 穫 物 を運ぶ農夫の荷 車 からころがり落ちたニンジン、親切 な人がそっと投げてくれたジャガイモ……。だが、収容所の門を入る時に所 持 品 検査をおこなう〈カポ〉は、小さなニンジン1本も見 逃 そうとはしない。腹 をすかせ、疲 れきって帰って来た人々に、規 則 違 反 の処罰 が与 えられる。

Lice Inspection シラミ退治

シラミ退治も大切な日課だった。収容所の衛 生 状 態 は最 悪 である。着替 える衣 服 もなければ、洗濯 する機会もない。入 浴 どころか、手を洗 う水さえ不 足 し、便 所 代 わりの空 のバケツからこぼれた汚 物 にはウジがわいた。当然 、ノミやシラミ、ナンキン虫が増 える。チフスの蔓延 をおそれるドイツ軍はシラミ退治に懸命 だったが、殺 しても殺しても、衣服にはシラミが現 れた。

Dinner 夕食

朝は“コーヒーと呼 ばれる茶色い水”が一杯だけ、昼は堅 いパン切れか、腐 りかけの小さなジャガイモ1個、夜は塩味のぬるいスープだけ。「たまにニンジンの皮やキャベツの葉が浮 いていると、それだけで嬉 しかったものです」と作者は語っている。そんなスープを戸 外 で立ったまますする……そんな食事風景に作者がつけたタイトルは、「ディナー」。

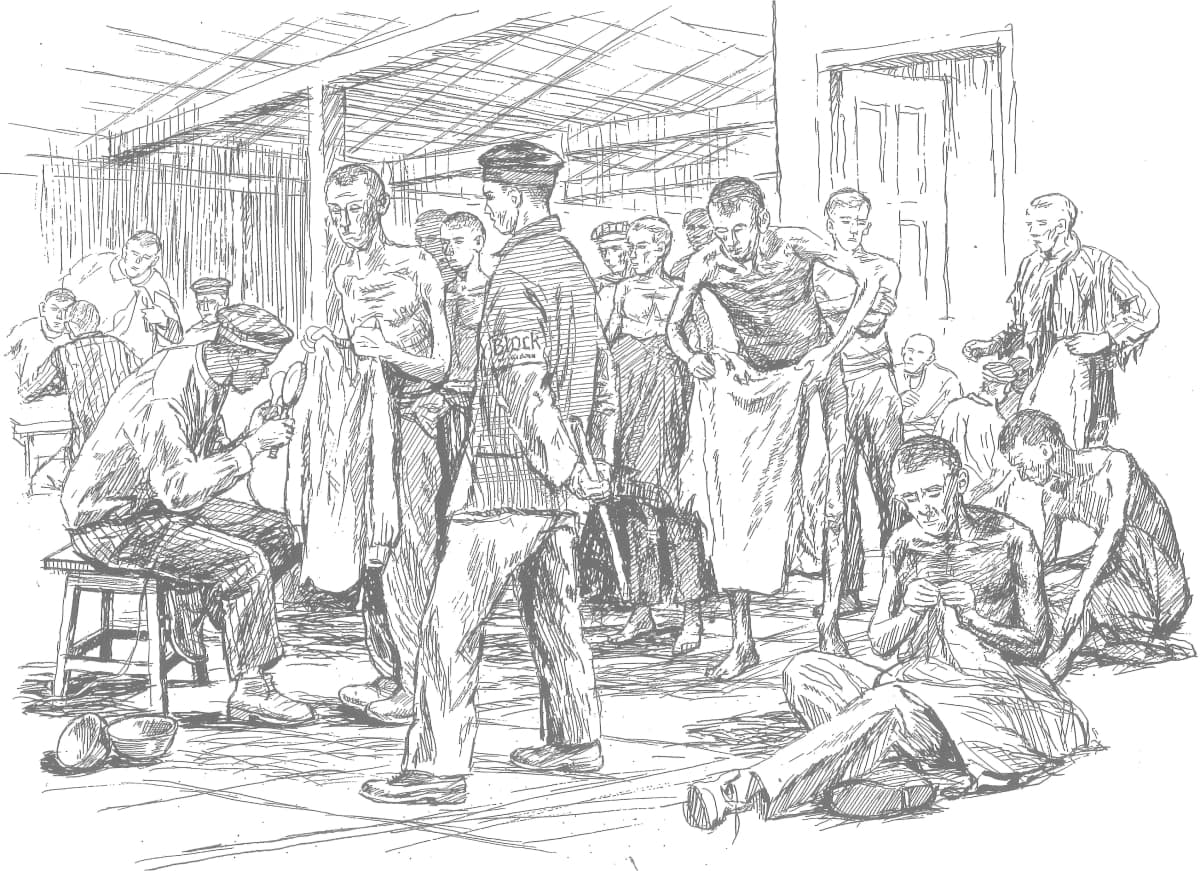

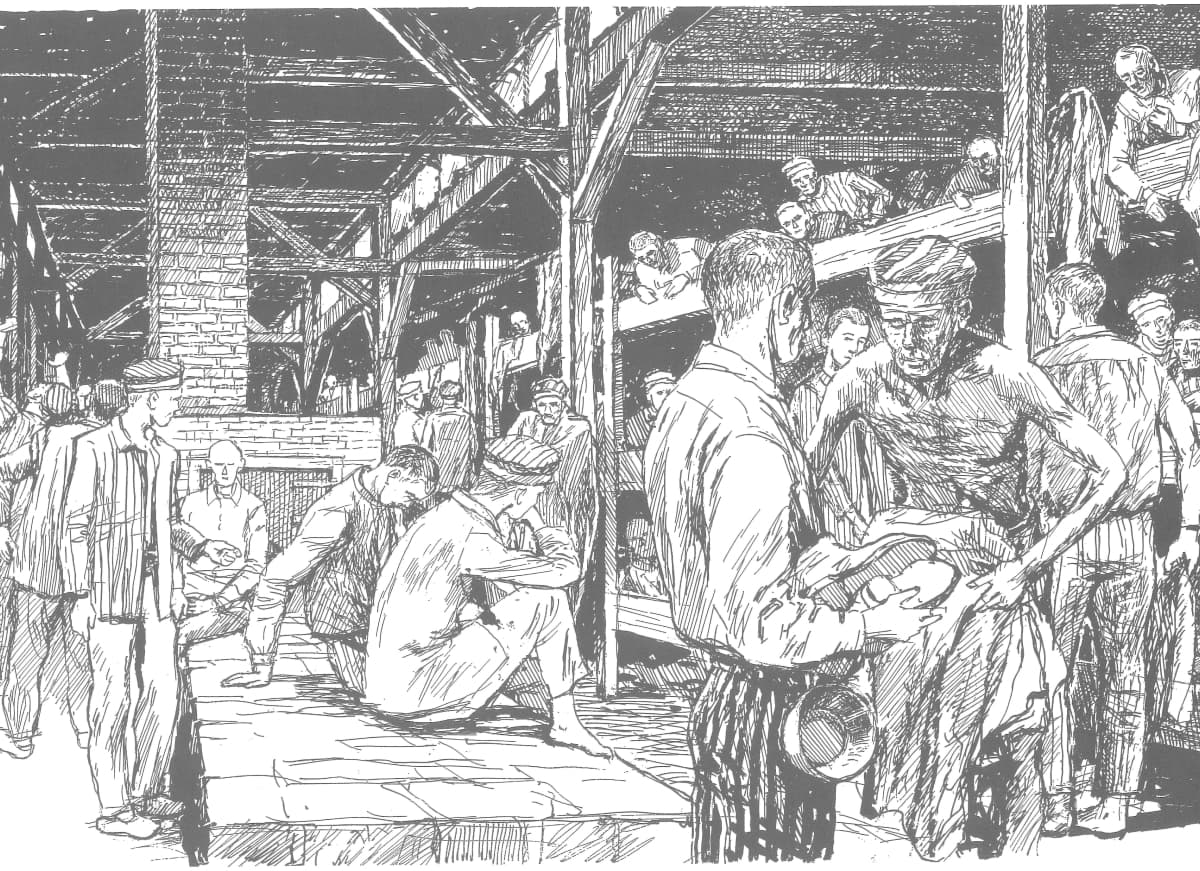

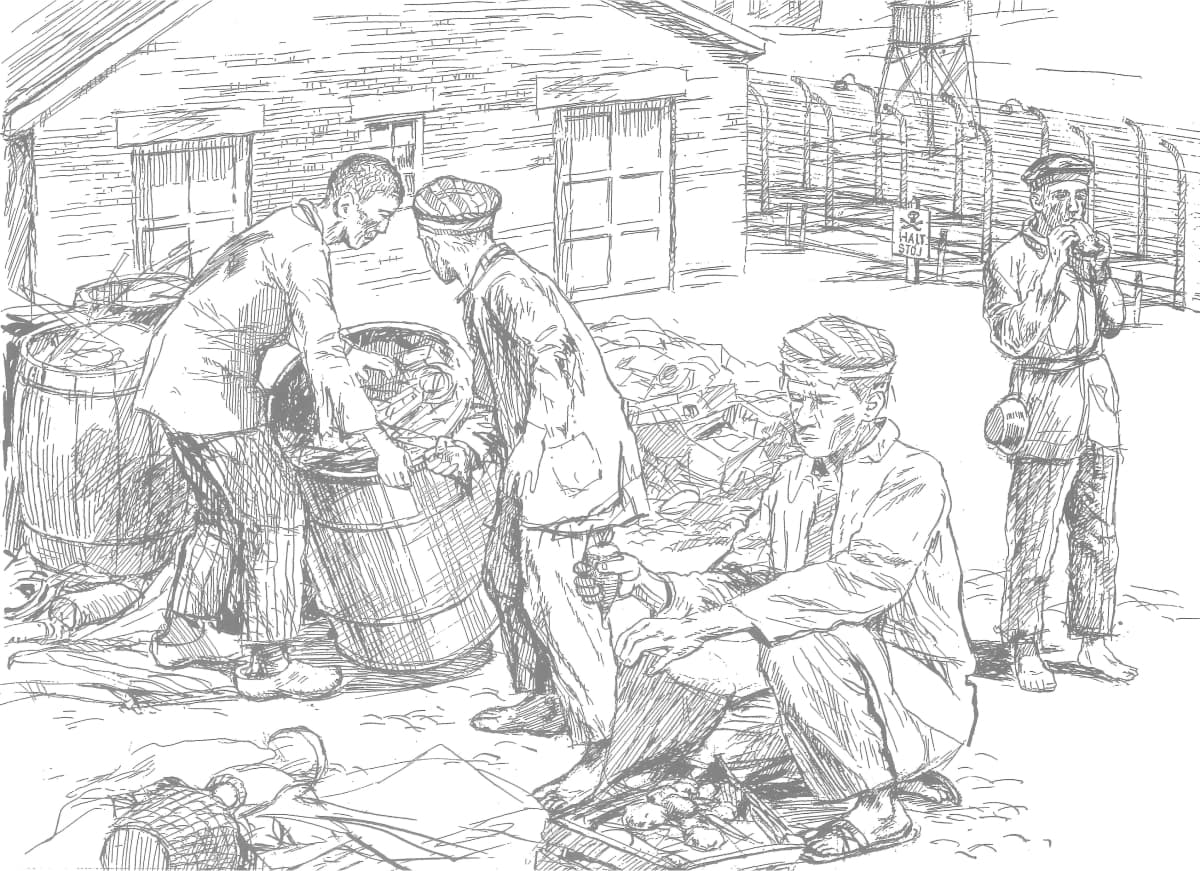

Black Market バラック内の闇市

収容者が生活するブロックの内部。作者はこの絵を「Black market (闇市)」と説明した。だれもがすべてのものに不足していたが、中でもなくては困 る、ないと命 にかかわるほど大切なものがあった。靴 やボウルである。 死んだ人から奪 ってでも手に入れねばならない。衣服が手に入れば靴を持つ人と、こっそりと交換 したりした。

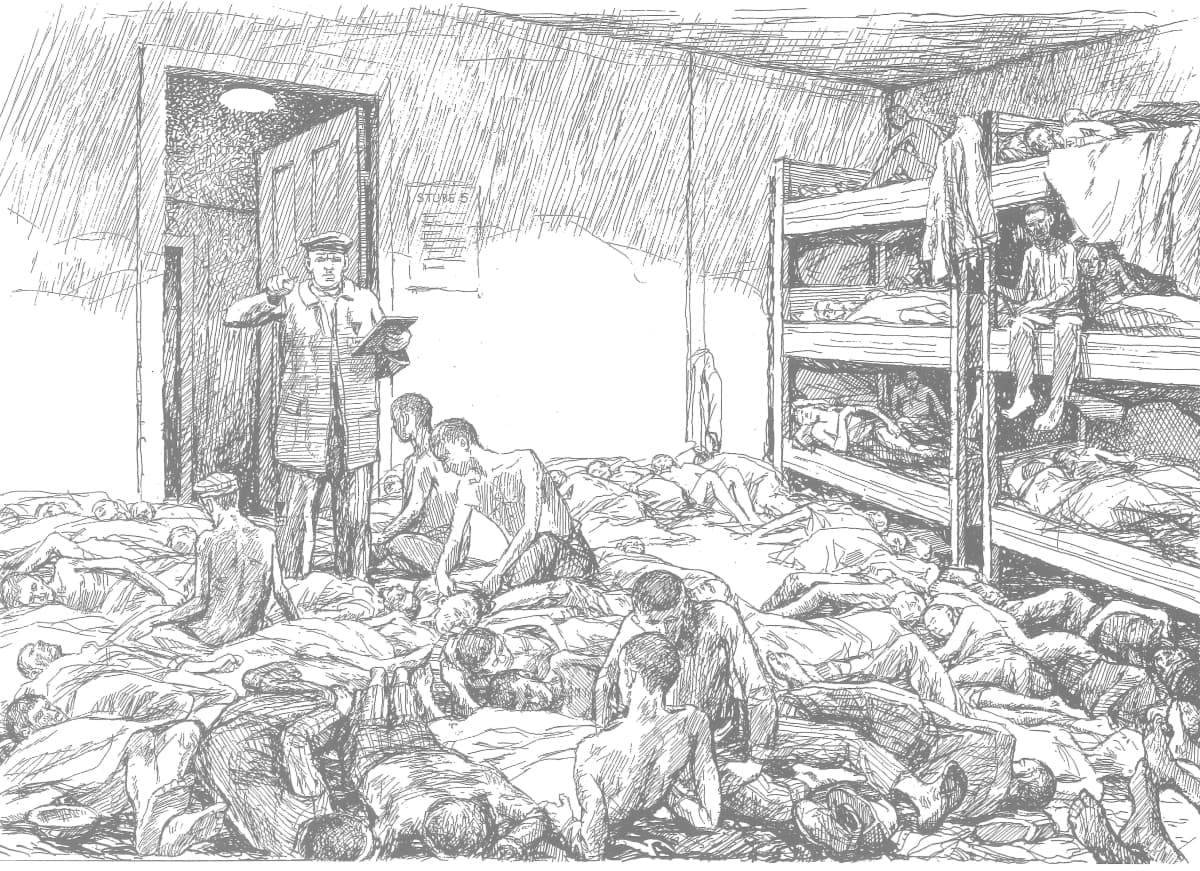

The Roll call 深夜の点呼

収容所といえば三段ベッドといわれるほど、収容者の生活の場にあるのは、粗 末 な木の板で作った三段ベッドの列だった。しかし、一室に詰 め込 まれる人数はきわめて多く、一段の棚に3~4人が寝 て、それでも入りきれない人は、コンクリートの床 に、身体 をまっすぐ伸 ばすこともできず重 なり合って寝た。一日の労働で疲 れ果 てて眠 っているところを意地の悪い〈カポ〉は、わざと“点呼”といって起こしに来るのだ。

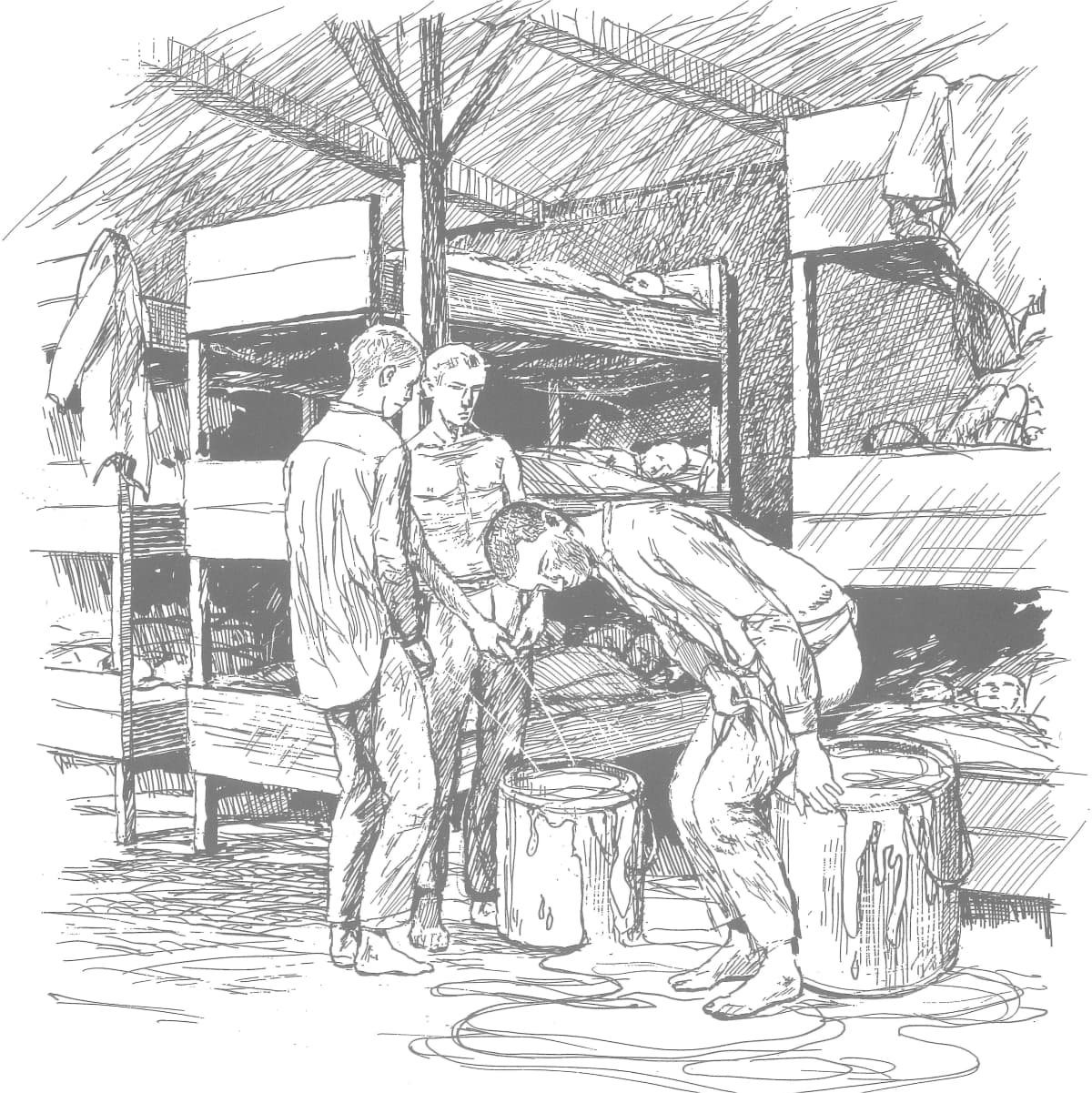

……Because going to outside at night forbidden…… 夜のトイレ

部屋の隅 にバケツが2つ……それが、夜のトイレだった。部屋から一歩も出ることを許 されない収容者たちは、代 わる代 わるそのバケツを使った。小 便 があふれ、ときにはバケツが倒 れて汚 物 が床 に流れたが、朝までは、そのままにしておくしかない。「こんな生活に慣 れてしまうことが一番恐 ろしかった」と作者は言うが、収容者を“人間以下”の存在 におとしめる一方法だったに違 いない。

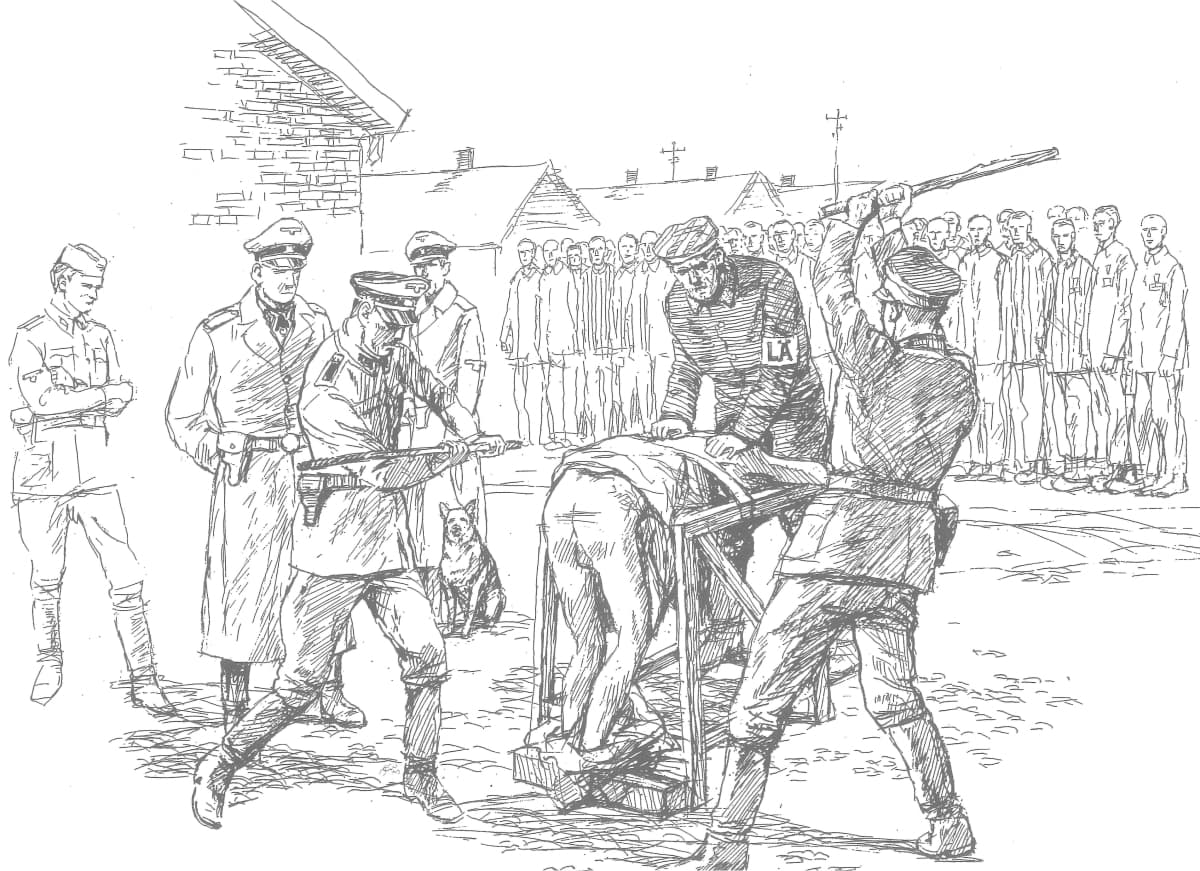

Whipping ムチ打ち

ドイツ兵の前を通る時は帽 子 をとる、手をポケットから出してまっすぐ伸 ばす収容者には、さまざまな規 則 が強 いられていた。どれも収容者が、自分たちは“人間以下”の存在であると自 覚 し、“人間”であるドイツ兵に従 順 であることを示 すものだった。違 反 者 には25回あるいは50回のムチ打ちの罰 が与 えられる。みせしめのため、公開の場でおこなわれた。

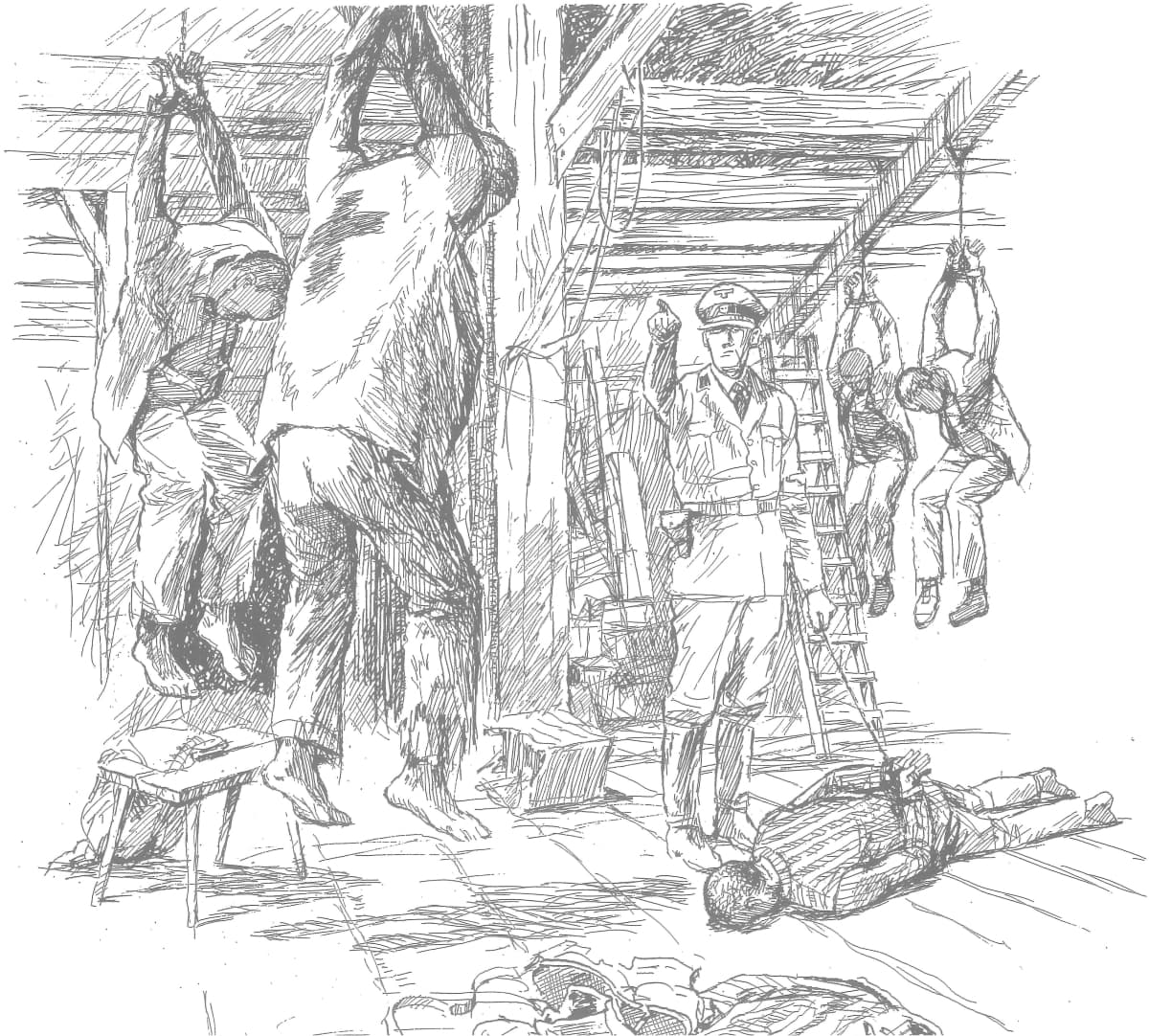

Hung on The Stake 吊るし刑

ムチ打ちよりも重い懲 罰 房 の刑。監 守 に反 抗 的 、命 令 違 反 が多いという理由で、作者は一日1時間ずつ10日間連続でこの罰 を受けたことがあったという。長い時間吊 されて死んだ人もいれば、腕 の骨 が折 れた人もいる。非 常 に辛 い罰 だった。作者は、「肉体的な苦 痛 よりもっと辛かったのは、苦しんでいる我々を見て、ドイツ兵が喜 んで笑 っていることだった。それは、今も忘れられない心の傷 になっている」と語っていた。

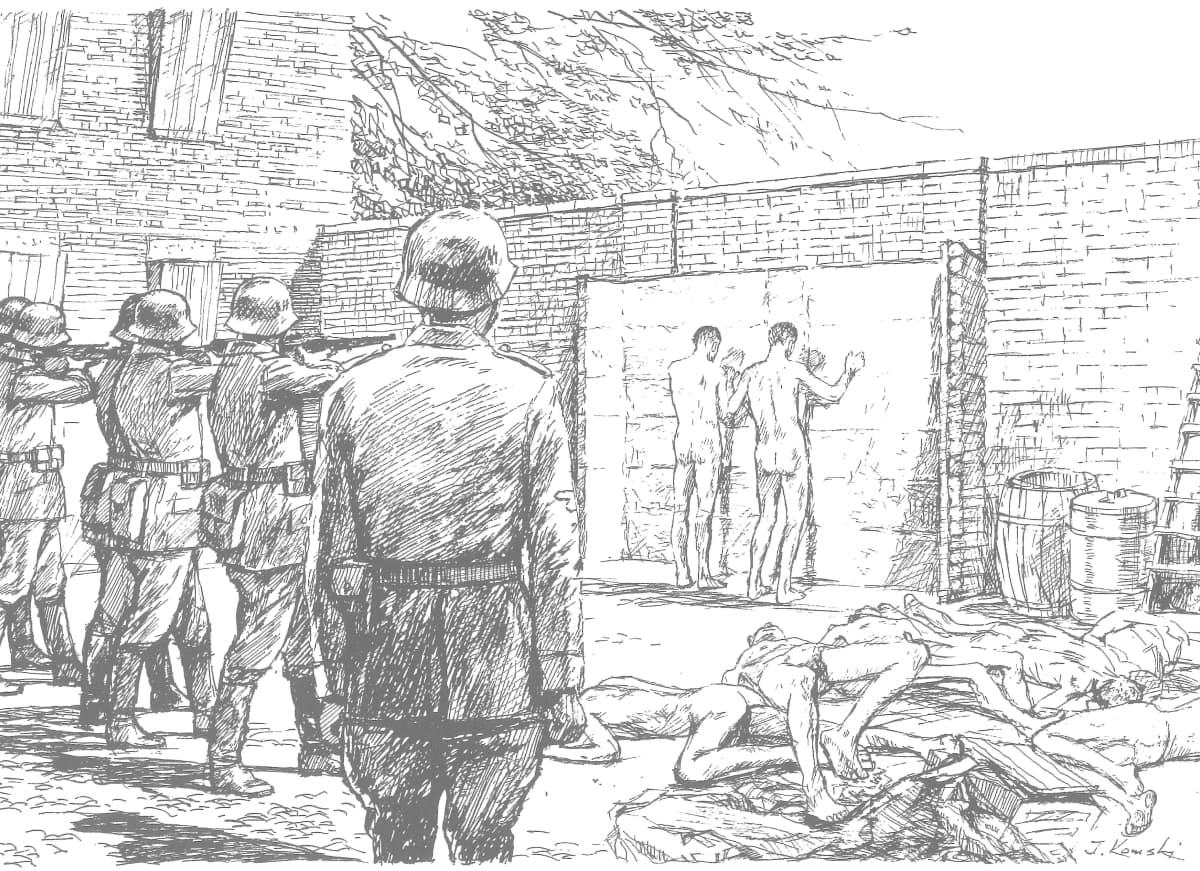

Execution in Auschwitz 死刑執行

もっとも重い規 則 違 反 は反抗 と逃亡 であり、もっとも重い処罰 は死刑である。ガス室での大 量 殺 戮 が日 常 だったアウシュヴィッツだが、処刑 としては餓死 ・絞首 ・銃 殺 刑 などがあった。コルベ神 父 らが入れられた“餓 死 室 ”のある11ブロックの脇 にある“銃 殺 の壁 ”。受 刑 者 は裸 で壁 の前に並ばされ、至 近 距 離 から首の後ろを撃 たれた。一度に8人を並ばせ、端 から順 に撃ち殺して得 意 になっていたドイツ兵がいたという。

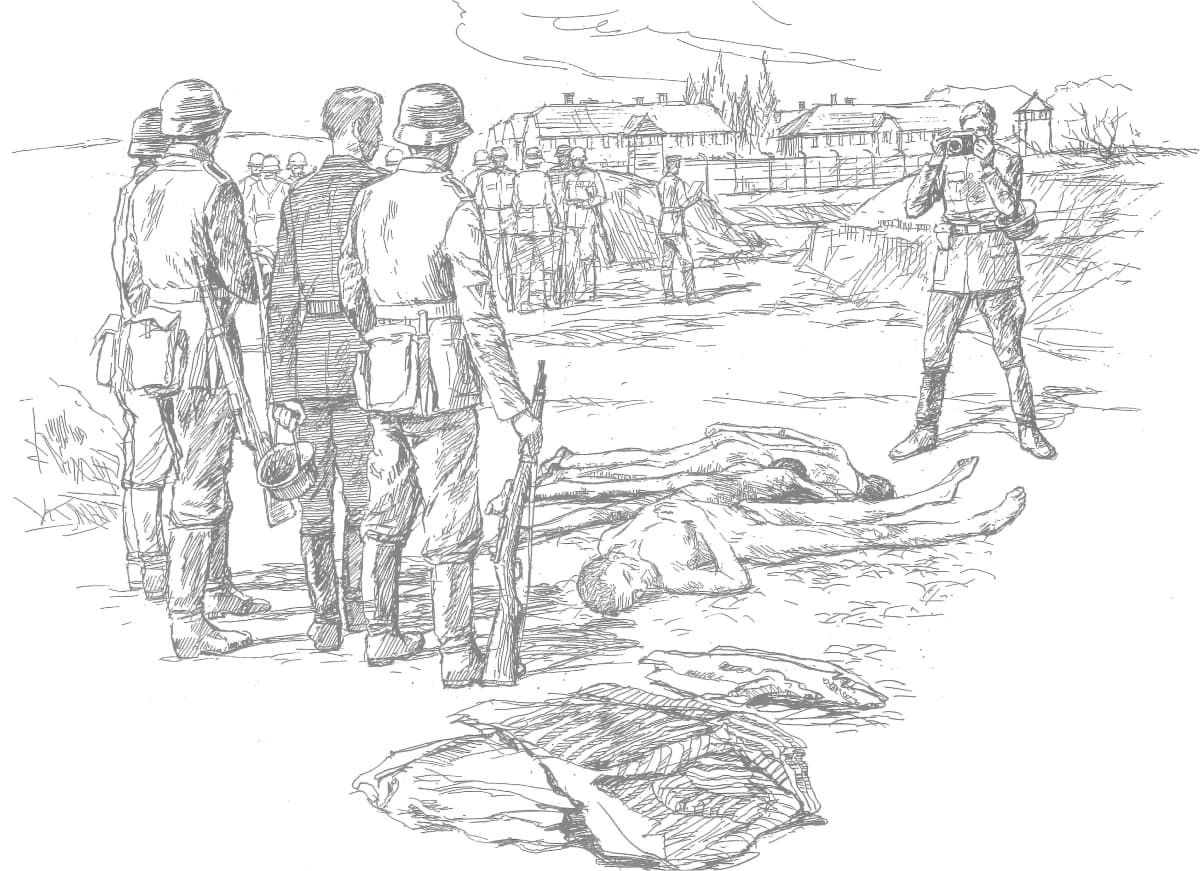

After an Execution 処刑の後の記念撮影

撃ち殺した人々の死体の前で得意そうにポーズをとるドイツ兵たち。実際に、こうした場面の写真がかなり残されているが、それらは家を離 れて勤 務 するドイツ兵たちが、自分たちの姿 を誇 るように郷 里 の両 親 や妻 に送っていたものである。処刑される側 の人々は、その光景 をしっかりと脳 裏 に焼き付け、作者のように、戦後解放 されてから描 くこととなった。

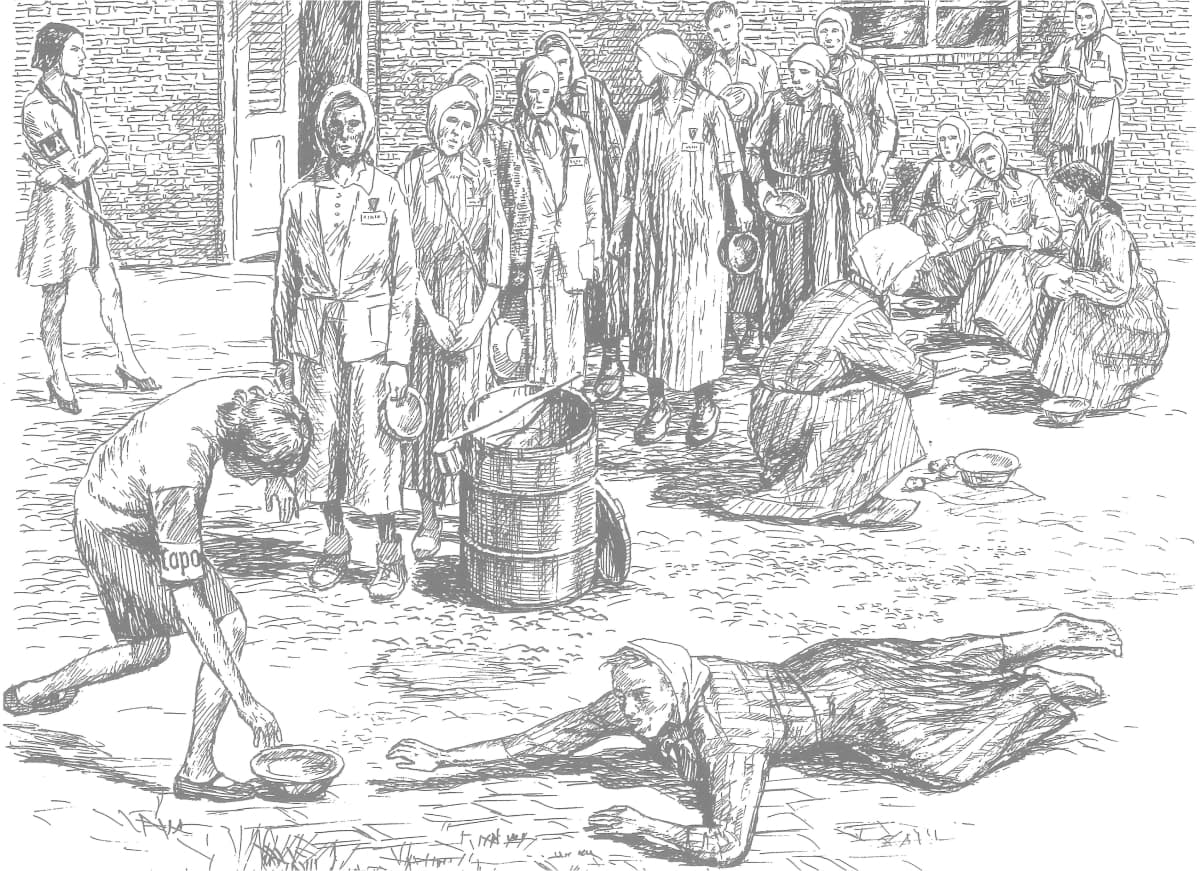

The Struggle between…… 強者と弱者の闘い

女性収容棟にも〈カポ〉 はいた。 男性の場合と同様、もともと窃盗 や傷 害 、 売 春 などの罪 で服役 していた犯罪者が、 刑務所から収容所に移 され、 ドイツ軍から特別 の権限 を与 えられていたのだ。その残忍 さ、暴 虐 ぶりは、男性〈カポ〉 以上だったという。「仕事中も絶 えず殴 られ、蹴 られ、収容所に戻 ると、身体中が赤や青の痣 だらけだった」と述懐 している女性生存者がいるが、作者も、この“強 者 と弱 者 の争 い”の場面を目にしていたのだろう。

The Edible Garbage 食べられるものなら……

「汚 いブタと罵 られましたが、 本当にブタになりたいと思ったことがあります。たとえ残飯 でも腹 いっぱい与 えられるのだから……」と書き記 しているユダヤ人生存者がいる。それほどに収容者は飢 えていた。ドイツ兵宿 舎 の調理場のゴミバケツを漁 り、捨 てられたジャガイモの皮やキャベツの芯 を見つけて食べた。「生きたい……生きのびて自由の日を迎 えたい!」その願 いだけが、惨 めな思いを支 えていた。

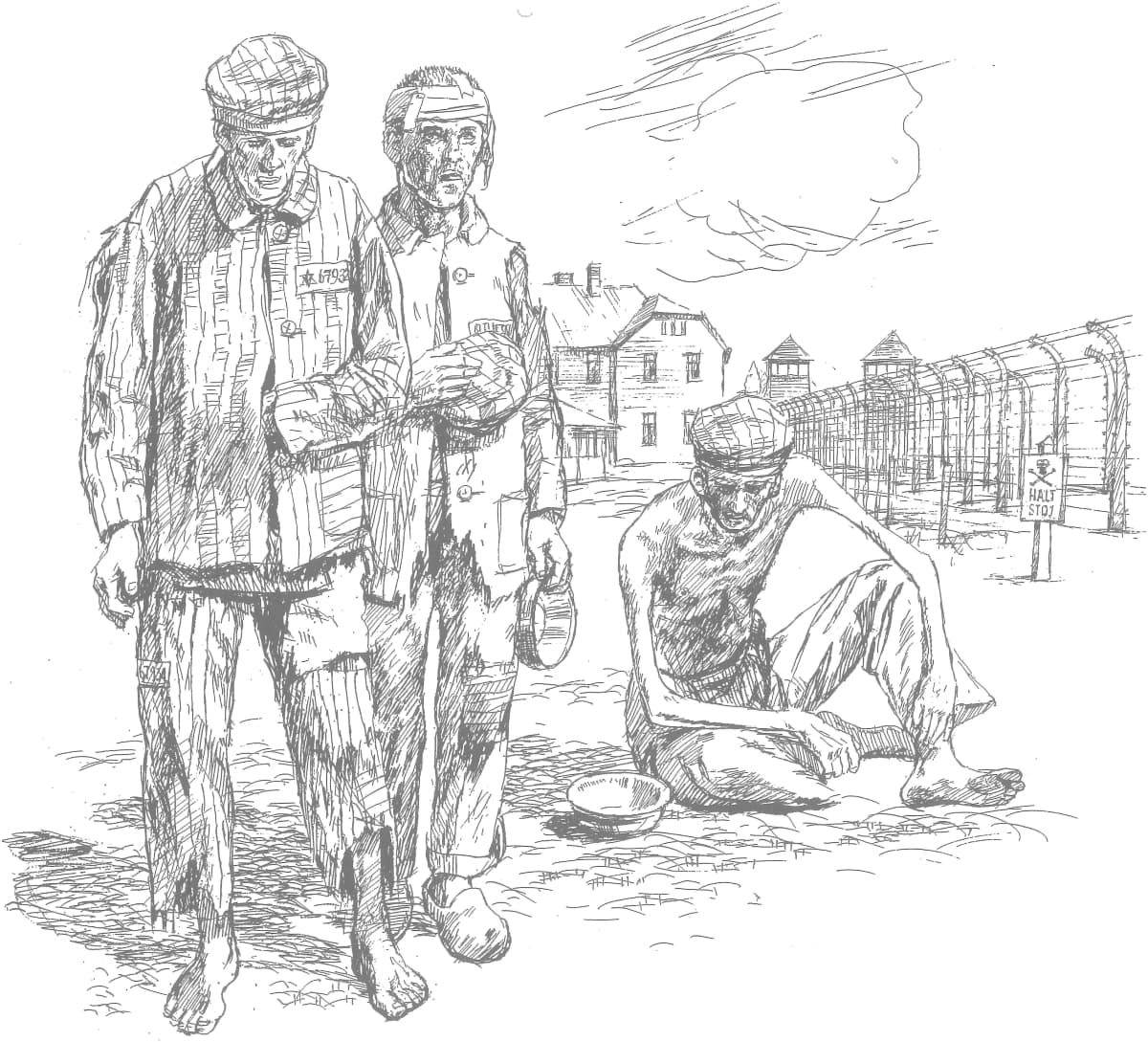

The Mussulemen ムーゼルマン

収容所の中には〈ムーゼルマン〉と呼 ばれる人たちがいた。もともとは“回 教 徒 をさす言葉だが、信仰とは関係なく、生きる意欲をなくして、うなだれてじっと動かない姿 が、回教徒の祈 りの様子 を思わせたためにできた呼び名らしい。追い立てられて動くだけ、意志を失 った、いわば精神の死んだ状 態 ……作者はこうなったら死ぬ。私は、生き残りたかったから、処 罰 覚 悟 で反抗 したのです」と語っている。

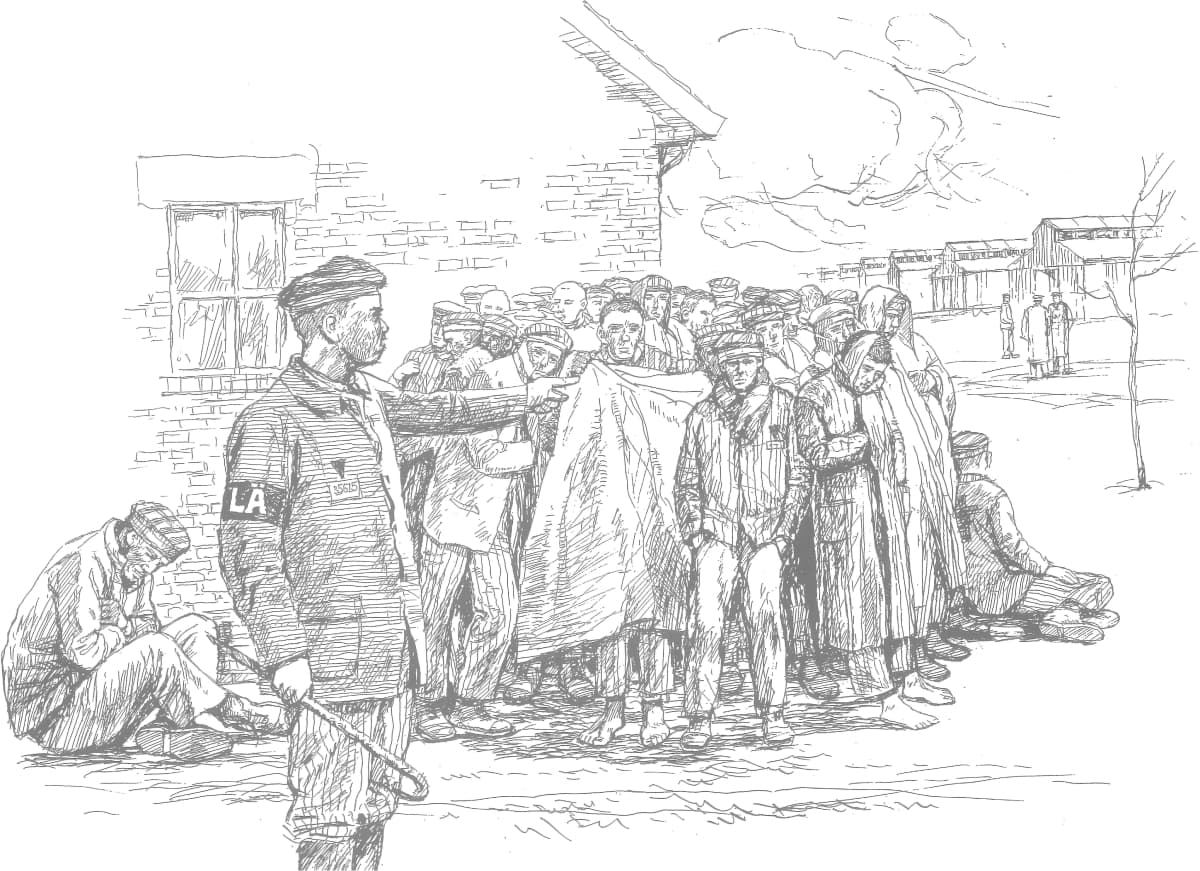

Keeping Warm 少しでも暖かく……

ポーランドの冬は寒い。アウシュヴィッツでは、0度以下の気温になることが多かった。与 えらるのは木 綿 の衣服と擦 り切れた毛布だけ。毎晩 のように凍 死 者 が出た。室内にいても寒いのに、毎朝・晩、点 呼 のために外に並 ばねばならない。点呼が深 夜 におよぶと、素 足 が地面に凍 りつき、皮が破 れ、血が流れた。少しでも暖 をとろうと、建物の影 にかたまって、痩 せた身体 を寄 せ合う人々。

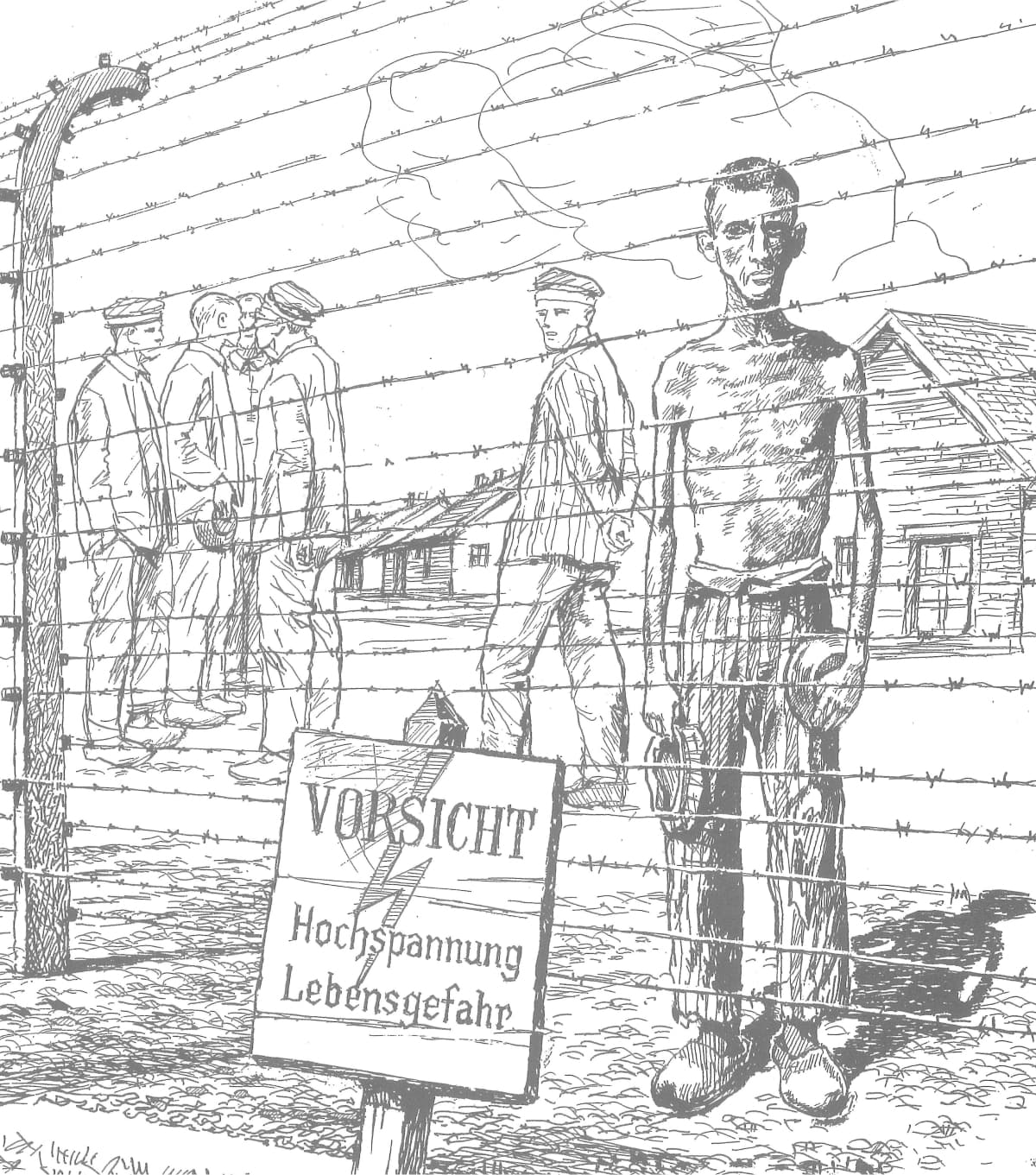

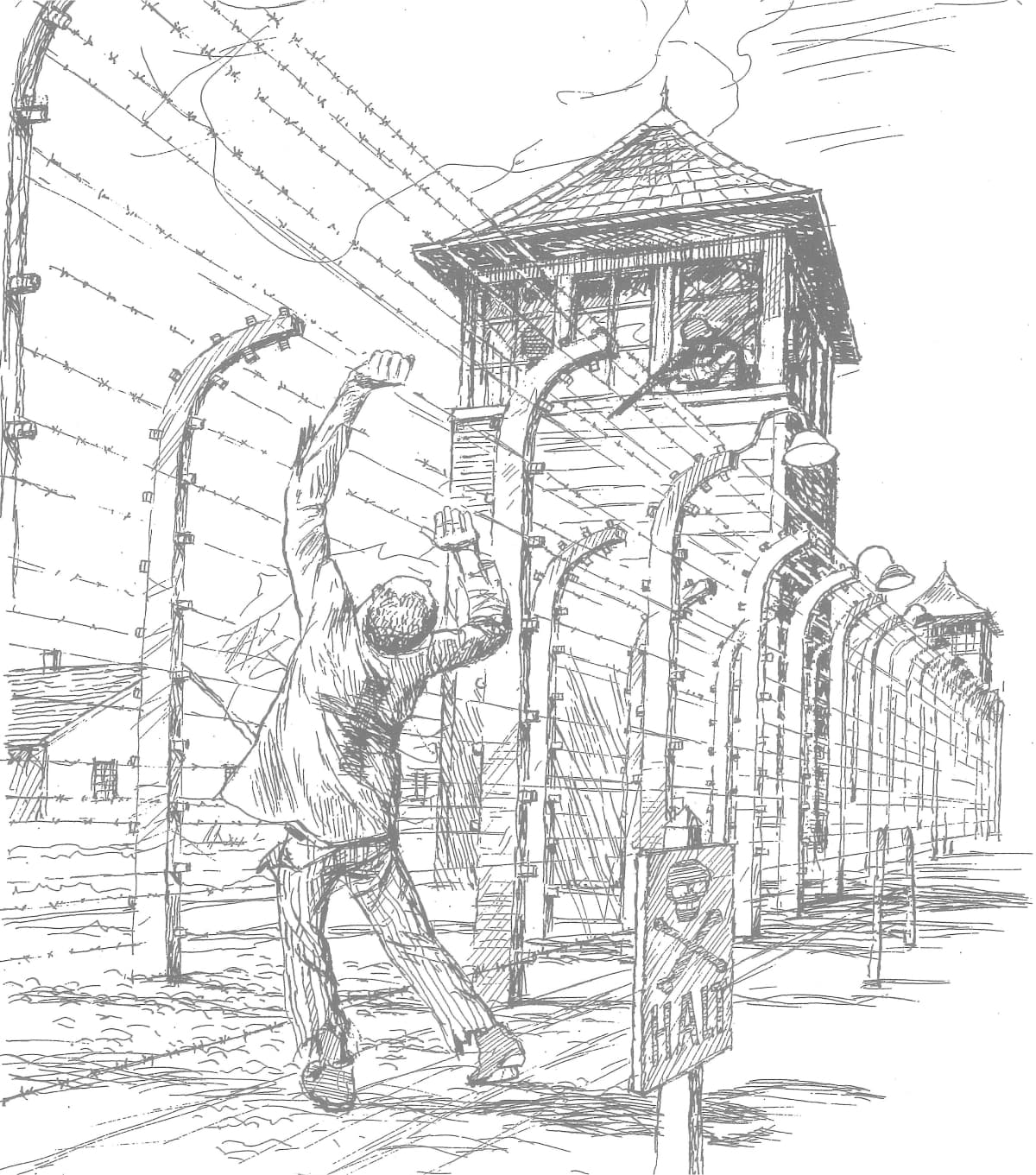

Behind the Barbed Wires 有刺鉄線の向こうで

収容所の周囲は、6000ボルトの電流が流れる有刺鉄線で二重に囲 まれていた。触 れれば、即 死 する。触れずに越えることなど出来ない。ここに近づいただけで“逃亡 しようとした”と、監 視 塔 の上の兵隊に銃 撃 される危 険 すらある。でも、いつか、この塀 を越 えて、向こう側の世界を自由に歩きたい……と、夢見ることだけはできた。明日は自由になって……。だが、その夢が実現できた人は極 めて少ない。

Throw Himself…… 自ら命を断つ人も……

飢餓 、病気、衰 弱 、暴力、拷問 、そしてガス室……アウシュヴィッツでは、毎日毎日たくさんの死者が出た。病院と呼 ばれる施 設 の中ですら、人体実験に供 された人々が死んでいた。死を阻 止 するものは何もなかった。絶 えず加 えられる侮 辱 、罵 倒 、暴力。明日は……と願 っても、何ひとつ変わらぬ日々の絶 望 。耐 えられなくなった人々は有刺鉄線に身を投げた。それが、彼 の唯一 の抗 議 ・抵 抗 の意志表示だったのだろう。

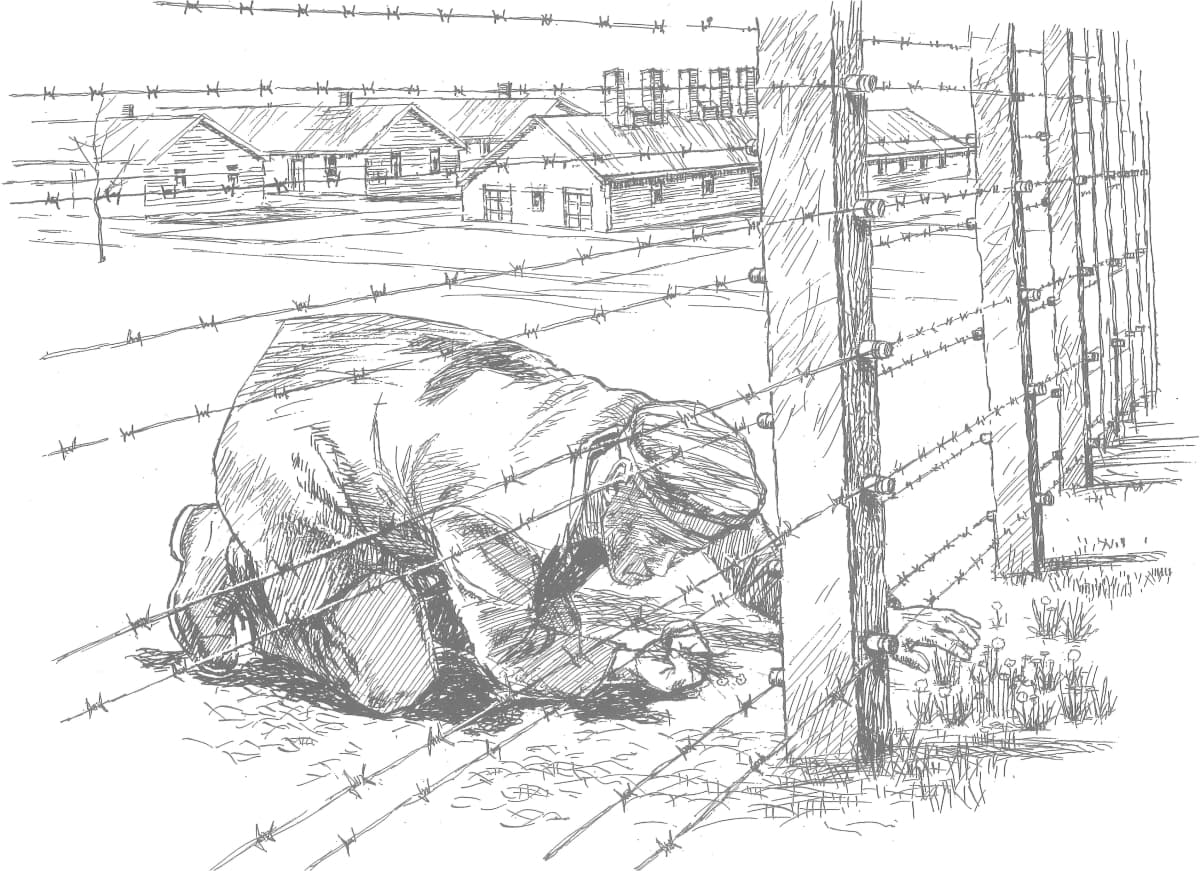

A Little Flower 小さな花に

風に飛ばされた帽子を拾 おうと有刺鉄線に近づいて、監 守 に射 殺 された人がいた。向こうにある草に手を伸 ばすのは、命がけの行 為 である。小さな花が咲 いていたのです。収容所では、草の芽 が出れば誰 かが摘 んで食べてしまうから、花なんて見ることはなかった……。この人もその花を食べたかったのかもしれない。でも私は、小さな花に心をとめた人の姿 として記憶しています」と作者は語っていた。

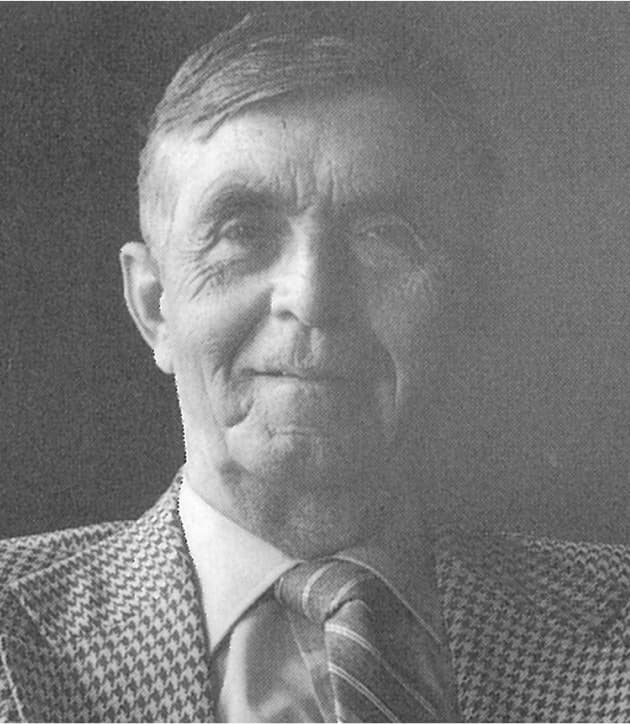

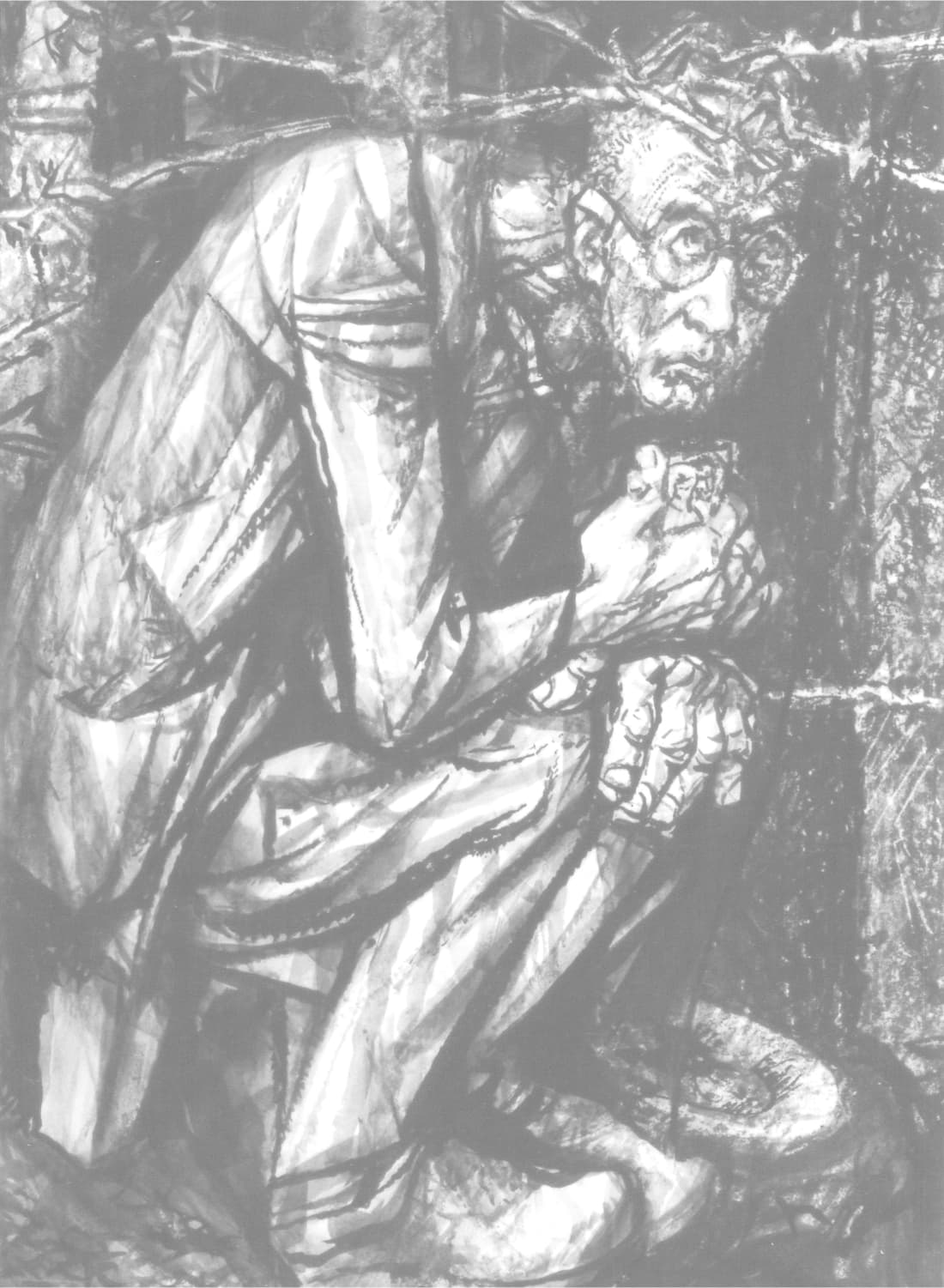

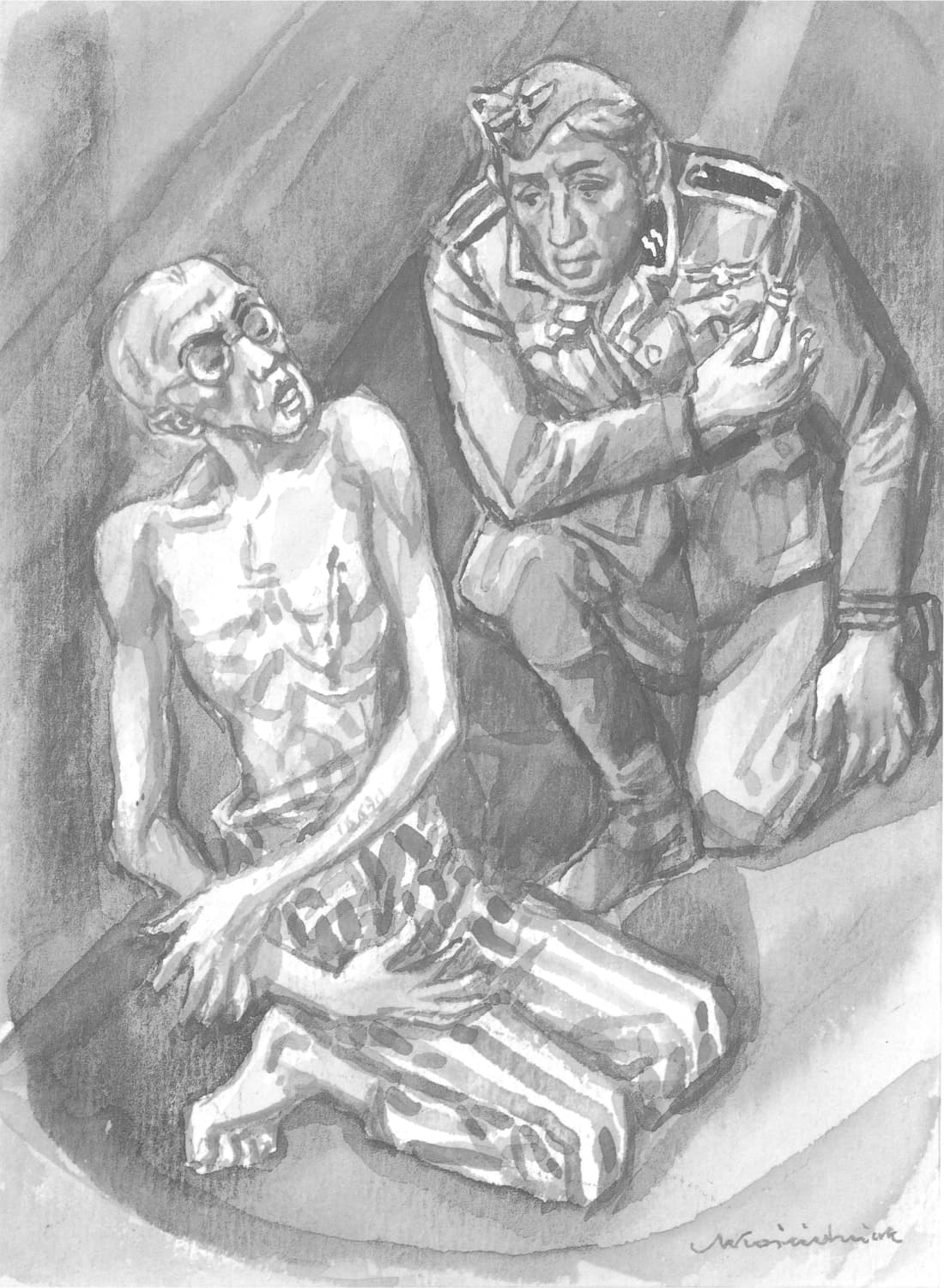

コシチェルニャックが描 いたコルベ神父

マキシミリアノ・コルベ神父(1894年1月8日―1941年8月14日)はポーランドのカトリック司祭だが、1930年から数年間、長崎に住んで布 教 活動をおこなっていた。教団の仕事で故国ポーランド滞在中の1939年、第二次世界大戦が勃 発 。ポーランドは、ナチス・ドイツに占 領 され、多くの知識人階級、政治指導者、聖 職 者 たちが捕 えられ、あるいは殺された。神父も、郊外 の修 道 院 で逮 捕 され、アウシュヴィッツ強制収容所に送られた。41年夏、脱 走 者 が出て、同じ建物に住む収容者10人が処 刑 されることになった時、命 乞 いをする男性の身代 わりを自 ら申 し出て、46歳で生 涯 を閉 じた。収容所の中で強い絆 で結 ばれていた画家・コシチェルニャックが描いたコルベ神父の姿は、虐 待 にも暴力にも損 なわれない人間の尊 厳 を伝えており、見る者に感動を呼 び起こす。

Father Maximillien Kolbe 「マキシミリアン・コルベ神父」

作者と神父は、アウシュヴィッツの同じ収容棟で生活していた。逮捕される以前に結核 を患 い、療 養 生活を送っていた神父には、健康な若者にも辛 い収容所の生活――乏 しい食事、寒さ、石を切り出し運ぶ重労働は、耐 え難 い苦 痛 であったに違 いないが、作者とは親 しく話し合うことが多かった。

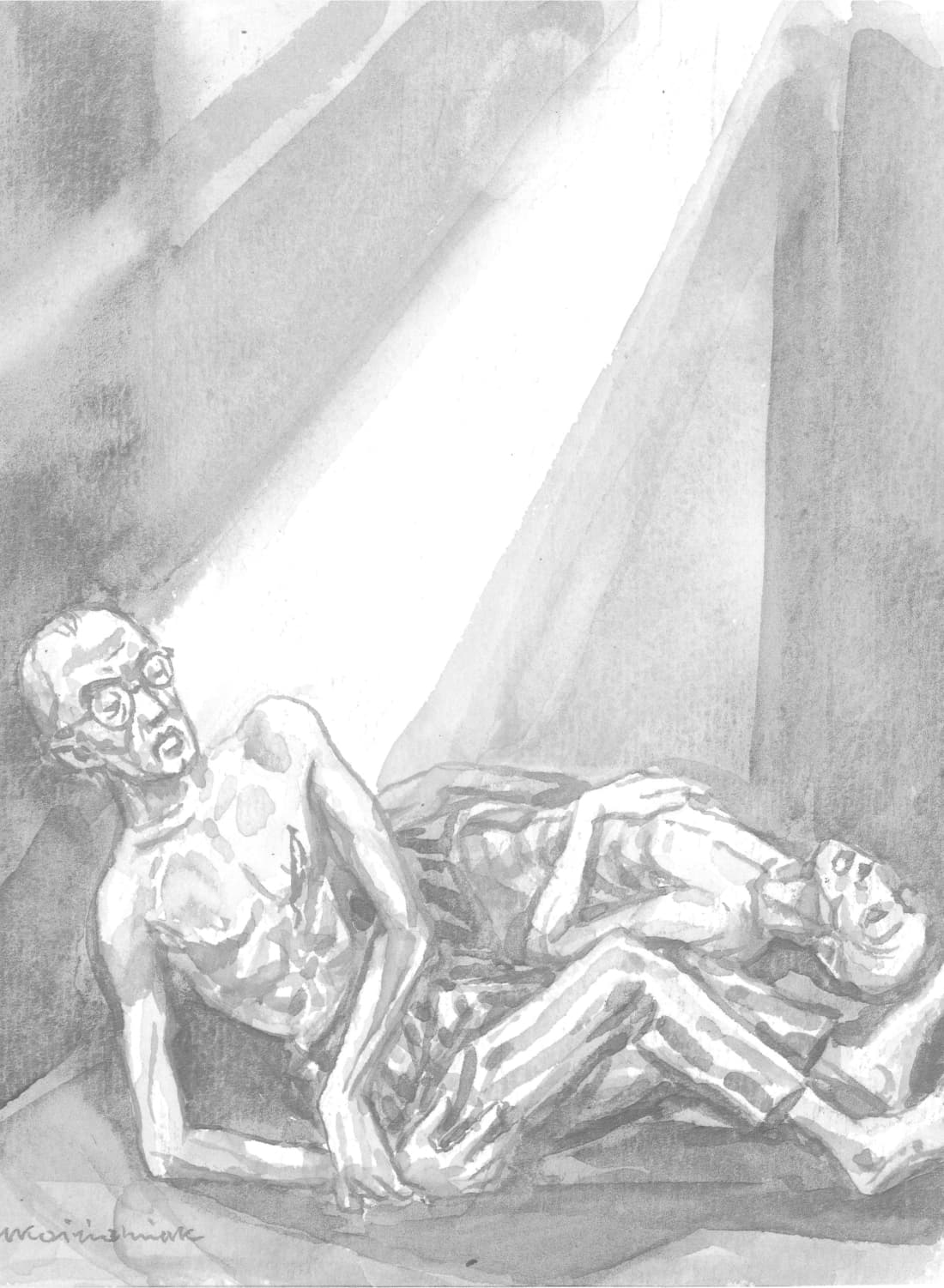

Father Kolbe in a solitary cell 「餓死室のコルベ神父」

作者は、解放後にコルベ神のありし日の姿 、その犠 牲 の場面の絵を何枚も描いた。当時のアウシュヴィッツには、しっかりした地下組織があり、その仲間を通して、〈餓死室〉における神父の行動、その死の様子なども伝えられた。窓 のない〈餓死室〉で、食べものはもちろん水一 滴 与えられず、10人の仲間が弱り倒 れて行くのを、神父は慰 め励 まし続けた。

Father Kolbe and the murderer 「コルベ神父と死刑執行人」

仲間たちは次々と息 絶 えた。そのたびに神父が弱々しい声で祈 りの言葉を繰 り返すのが、外にいる監 守 の耳にも聞こえたという。14日後、最後まで生き残った神父に、収容所の死刑執行人ブロックがフェノール剤を注 射 して殺した。作者は、神父がガヨヴニチェックという収容者の身代 わりを申し出たとき、わずか数メートル離 れたところにいた。自分は一歩前へ進み出ることができなかった……その負い目を生 涯 抱 き続けていたという。

The dying Father Kolbe 「コルベ神父死す」

ある時、神父は作者に「私は死に、 灰 だけが世に流されるが、あなたは生き残れる。アウシュヴィッツの犯罪 と、何百万人もの苦しみの事実を後の世に伝えるのが、 あなたの使 命 となるでしょう」と語ったという。だから、思い出すことが辛 くても、苦しくても、事実を描き続けねばならない……。作者は、生前 、繰 り返し夫人にそう話していた。

Copyright © 2022 Soka University.

Copyright © 2022 Soka University.