いまから70年前、

私たちは知りました。

人間の尊 厳 が奪 われるとき、

平和も失 われることを——。

What We Learned

〜歴史から学んだこと〜

かつて、人権は、国内問題と考えられていた時代がありました。しかし、ホロコーストの大量虐 殺 や第二次世界大戦の悲 惨 な歴史を通じ、私たちは、国内における人権侵害 と差別をそのまま放置しておくことが、やがて国際社会の平和と安全を脅 かす事態につながることを学びました。

「私たちは、ナチス・ドイツの犠 牲 となっただけではない。国際社会の沈黙 と無関心の犠牲者でもあったのだ」

(ホロコースト生存者/ノーベル平和賞受賞者、エリー・ヴィーゼル)<2005年スピーチ要旨>

人権が守られなければ争 いが起き、争いが起きれば人権が損 なわれる——平和と人権は不可分であり、平和の基礎 として人権が国際的に保 障 される必要がある。第二次世界大戦後の国際社会は、こうした反省 から出発しました。

基本的人権を守り、あらゆる差別をなくすことは全人類の課題であるとして、1945年6月に「国連憲章」が起 草 され、同年10月に国際連合が成立しました。

そして1948年12月、「世界人権宣言」が第3回国連総会で採択 され、地球上のどの国でも守らなければならない世界共通の基準ができました。

「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利について平 等 である」――第1条

「いかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲 げるすべての権利と自由とを享 有 することができる」――第2条

以来、国際的な協議と協力を通じて、人々が安心して暮 らすための土台となるルールや制度が整備されてきました。集 団 殺 害 の防止を訴 える条約や、難民の保護を訴えるもの、あらゆる形態の差別の撤廃 を訴えるものなど、その内容は多岐 にわたります。

一方、いまだ生命や自由を不当に奪 われたり、住むところを追われるなど、安心して生活できない人々もたくさんいます。人権宣言の実現は、いまを生きる私たちの課題ではないでしょうか。

人権の70年史

1945

「国際連合」成立「国際連合憲章」調印

1946

「国連人権委員会」設置

「婦人の地位向上委員会」設置1948

「世界人権宣言」

「集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約」1949

「人身売買及び他人の売春から搾取の禁止に関する条約」

1951

「難民の地位に関する条約」

1952

「婦人の参政権に関する条約」

1953

「奴隷改正条約」

1954

「無国籍者の地位に関する条約」

1956

「奴隷制度、奴隷取引並びに奴隷制度に類似する制度及び慣行の廃止に関する補足条例」

1957

「既婚婦人の国籍に関する条約」

1958

「雇用及び職業についての差別待遇に関する条約」

1959

「児童の権利に関する宣言」採択

1960

「ユネスコ「教育における差別待遇の防止に関する条約」

1961

「無国籍の削減に関する条約」

1962

「既婚の同意、最低年齢及び登録に関する条約」

1965

「あらゆる形態の人種差別撤廃に関する国際条約」

1966

「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)」

「市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)」1967

「難民の地位に関する議定書」

「婦人差別撤廃宣言」1968

「戦争犯罪及び人道に対する罪に対する時効不適用に関する条約」国際人権年

1973

「アパルトヘイト犯罪の禁止及び処罰に関する国際条約」

1979

「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」

1984

「拷問及びその他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は刑罰の禁止に関する条約」

1985

「スポーツ分野における反アパルトヘイト国際条約」

1986

国際平和年

1989

「児童の権利に関する条約」

「市民的及び政治的権利に関する国際規約の第2選択議定書(死刑廃止)」1990

「すべての移住労働者及びその家族の権利保護に関する条約」国際識字年

1991

「高齢者のための国連原則」

1993

「女性に対する暴力の撤廃に関する宣言」

1994

「人権教育のための国連10年の決議」

「国連人権教育の10年(1995~2005)行動計画」1999

「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の選択議定書」

2003

「国際刑事裁判所」発足

2004

「人権教育のための世界計画」

2006

「国連人権理事会」設置

「障害者の権利に関する条約」

「すべての人を強制的失踪から保護する条約」2007

「先住民族の権利に関する国連宣言」採択

2010

ISO26000(社会的責任に関する国際規格)発行

2010

「人権教育のための世界計画」第二フェーズ

2011

「人権教育および研修に関する国連宣言」採択

2015

「人権教育のための世界計画」第三フェーズ

この世界には、

7,360,026,754通りの

生き方があるのです。 ※2015年8月15日正午時点

Where We Are

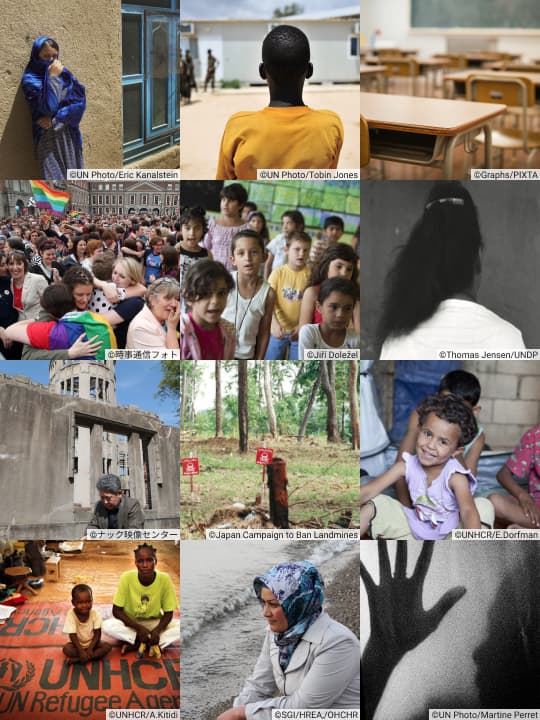

〜私たちの生きる世界〜

この地球上には、およそ73億人の人々が生きていると言われています。私たちの世界はグローバル化が進み、人的、経済的、文化的交流が地球規模で急 速 に拡大しています。

そのなかで、変化の速 さからとり残されてしまう人たちも生まれています。経済的な格差が生まれたり、文化の画 一 化 によって多 様 性 が失 われたり、環 境 が破 壊 されている現実もあります。

情報テクノロジーの発達は、遠く離 れた地球の裏側にいる人ともつながることを可能にしました。こうしたグローバル化による交流が拡大した一方で、直接、人と関わることなしに意思の疎 通 を図 ることも可能になりました。極 端 な場合、隣 の部屋にいる家族と顔を合わせることなくスマートフォンだけで会話をすることもできてしまいます。人と人のつながりの希 薄 化 が懸 念 される社会に私たちは生きています。

こうした社会の変化が、ときに7,360,026,754通りの多様な生き方に対する大きな壁 となっています。それにより、社会的、経済的、文化的に大きな困難を経験している人々もいます。

こうした時代に生きるからこそ「想 像 力 」を育 むことが必要なのではないでしょうか。自分にとって「大切なもの」が失われたとき、その「大切なもの」は、他人にも同様にそなわっているものかもしれません。

みんなが「知る」と、

世界が「変わる」。

Learning for Change

〜学ぶことの意味〜

まったく同じ顔の人はいないように、人はみんなそれぞれ異 なります。人種、国、言葉、性別、育った環 境 ———その違 いをどうとらえるかによって、私たちがいま見ている世界も変わってくるのではないでしょうか。ヘイトスピーチや差別、暴 力 や紛争 など、自由や平等が損 なわれるさまざまな出 来 事 が起きています。今日の世界では、ある国や地域の人権問題が、国際的な問題へと発展するケースもあります。

いま、何が起きているのか。事実を知り、それについて考え、話し合ってみる。

そこから多くの気付きや触 発 そして行動も生まれてくるでしょう。そうした行動が多くの関心を集 めれば、メディアも取り上げ、地域、政府、さらには国際社会も、それを重 要 な課題として扱 うようになるでしょう。

みんなが「知る」ことは、変化への大きな一歩につながります。

世界で起きている問題を理解しようとするとき、私たちは何らかの情報を手掛 かりにします。私たちが「知っている」知識も、だれかに提供されたものかもしれません。提供された情報や知識を受け入れるだけでなく、自 ら積 極 的 に情報にアクセスしていくことが重要です。その際、国際機関やNGOの活動に注目することも有効な方法のひとつです。

このコーナーでは、さまざまなエピソードを紹 介 しています。主人公になった気持ちで、読んで、感じて、それを話してみてください。まずは、あなたの近くにいる、大切な人へ。

自分だけの幸福もなければ、他人だけの不幸もない。

生命の尊 さを知り、苦 悩 を共有し、共に一歩踏 み出してみる――

そうした心と行動を広げていくこと。

それが世界を変えることにつながる一歩なのではないでしょうか。

私からはじまる「人権」

I Can Make A Difference

〜ひとりのもつ力 〜

アンネ・フランクと杉 原 千 畝 の生き方が問いかけるものは何でしょうか。絶望 の闇 のなかに希望の光を見いだしたアンネ。自分にも危険が及 ぶ状 況 のなかで、目の前の一人のためにビザを発行 し続けた杉原。二人は、目の前の現実に立ち向かったのでした。

「普 遍 的な人権とは、どこからはじまるのでしょう。じつは、家の周 囲 など、小さな場所からなのです。あまりにも近すぎて、世界地図などにはのっていません。ご近所の人、かよっている学校、働 いている工場や農場、会社などの個人個人の世界こそ、はじまりの場なのです」

(世界人権宣言の起草者の一人、エリノア・ルーズベルト)

すべての人が安心して暮 らせる社会、平和な世界と言っても、それは小さな一歩から始まります。近くにいる友人や家族に一言、思いやりの言葉をかけること。世界で起きている問題に耳を傾 け、考えてみること。自分自身の可能性を信じること。実は、こうしたことこそが、大切な一歩なのではないでしょうか。

創価学会初代 会長 牧口常三郎 は、人間は、身 近 な地域、国家、そして世界の3つを人生の舞 台 とするものであり、その自 覚 が大切であると訴 えました。私たちは、地域に根差 した「市民」です。そして、国家のなかで社会生活を営 む「国民」であると同時に、隣人 や社会とのつながりを通じて世界と結 びつく「世界市民」でもあります。地球温暖化や貧困 や暴 力 の問題など、今日、私たちが直 面 するグローバルな課題を乗り越 える手がかりは、こうした3つの意識を併 せ持った生き方のなかにあるのではないでしょうか。

参考文献『エリノア・ルーズベルト』偕成社

Copyright © 2022 Soka University.

Copyright © 2022 Soka University.