本学亀田ゼミの学生がオーストラリアの研究者とディスカッションを行いました

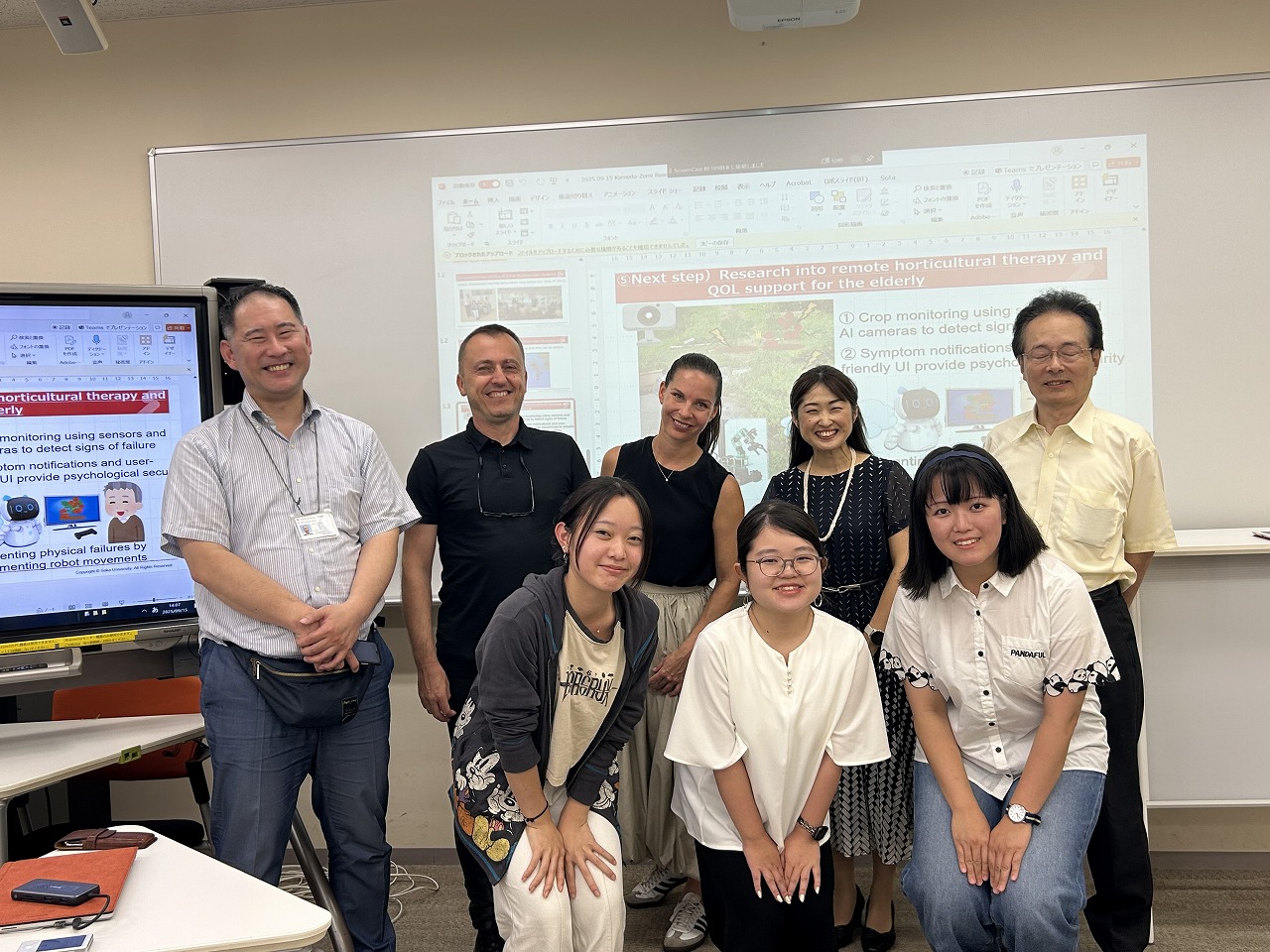

9月15日(月)、本学の亀田ゼミナールは、オーストラリアの研究者らを短大校舎に迎え、研究ディスカッションを行いました。

今回、日本とオーストラリアの共同研究プロジェクト「高齢者のウェルビーイングのための日豪異文化知識交流(Australia-Japan Cross-cultural Knowledge Exchange for the Wellbeing of Older Adults)」で代表を務めるDeakin大学のKaja Antlej博士らが、亀田ゼミナールの取り組み「高齢者福祉施設でのロボット活用実践と評価」に関心を寄せたことをきっかけに本学を訪問し、学生との交流が実現。学生たちは、今年8月に大学近隣の施設で実施したロボット活用の取り組み内容と評価結果を英語で紹介し、研究者らと意見交換を行いました。

オーストラリアと日本の高齢社会の課題を共有しながら、それぞれの文化的背景の違いを確認し合い、高齢者のウェルビーイングのための先端技術活用アイデアについてディスカッションしました。短大生の学生らしい視点やアイデアの提案が大変に喜ばれ、有意義な交流となりました。

以下、参加した学生の声を紹介します。

- オーストラリアの方々をお迎えし、今回の交流に参加させていただいたことで、福祉の現場にAIがさらに導入されていけば、介護を受ける方も介護する方も、介護に関わるすべての人がより良い生活や働き方ができるのだと感じました。

- ゼミの仲間と取り組んだ研究を国を超えて発表することができ、とても良い経験となりました。語学を学ぶことの大切さを改めて実感し、今後も学び続けようというきっかけになりました。

- オーストラリアも少子高齢化が進んでいること、さまざまな実施を行っていることを学びました。これからどのように人のためにロボット活用をするか、便利なだけでなく幅広い世代の方が楽しめて役立つようにしていくことが重要だと、改めて考えさせられました。

- “福祉”は、いろんな国の意見や考えがさらに集まることでより良くなると思いました。今回、その一歩となる交流ができ、良い経験をさせていただきました。