グリフィス大学

自然豊かなオーストラリアでの、本格派留学。

大学概要

世界中から人々が集うゴールドコーストで、

本格的な学習体験を。

■スケジュール

・期間:1セメスター(約4ヶ月)

・時期:2月上旬~5月下旬(1年次修了後)

・対象:国際教養学部2年生

■基本情報

・名称:グリフィス大学(ゴールドコーストキャンパス)

・設立:1971年

・所在地:オーストラリアクイーンズランド州ゴールドコースト

・留学生数:約9,000人(約130ヶ国)

本格的な学習体験を。

■スケジュール

・期間:1セメスター(約4ヶ月)

・時期:2月上旬~5月下旬(1年次修了後)

・対象:国際教養学部2年生

■基本情報

・名称:グリフィス大学(ゴールドコーストキャンパス)

・設立:1971年

・所在地:オーストラリアクイーンズランド州ゴールドコースト

・留学生数:約9,000人(約130ヶ国)

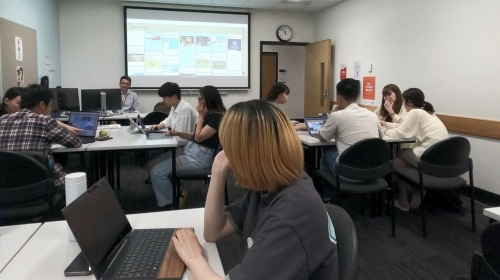

カリキュラムの特徴

■Direct Entry Program (DEP):英語学習コース

学部授業聴講レベルの語学力習得を目指した本格的な英語学習コース。

プレゼンテーションやディベートの実践、エッセイの執筆など、英語での実践力が鍛えられるカリキュラムです。

◇特徴

-本コースの履修に必要な語学スコアの提出は不要です。

-現地到着後、英語のプレイスメントテストを受験し、6段階のクラスレベルに分かれます。

-授業は基本的に午前中の実施となります(8.15 am – 12.45pm)

学部授業聴講レベルの語学力習得を目指した本格的な英語学習コース。

プレゼンテーションやディベートの実践、エッセイの執筆など、英語での実践力が鍛えられるカリキュラムです。

◇特徴

-本コースの履修に必要な語学スコアの提出は不要です。

-現地到着後、英語のプレイスメントテストを受験し、6段階のクラスレベルに分かれます。

-授業は基本的に午前中の実施となります(8.15 am – 12.45pm)

参加資格(語学能力)

特になし

居住形態

■ホームステイ

・キャンパスからバスで30~40分圏内のホスト家に滞在

■アパート

・キャンパスからバスで30~40分圏内のホスト家に滞在

■アパート

現地での様子