国際教養学部の杉本一郎教授がマレーシア国民大学(UKM)で研究報告 ― 『英領期マラヤ・ジョホール州における植民地期行財政』を紹介

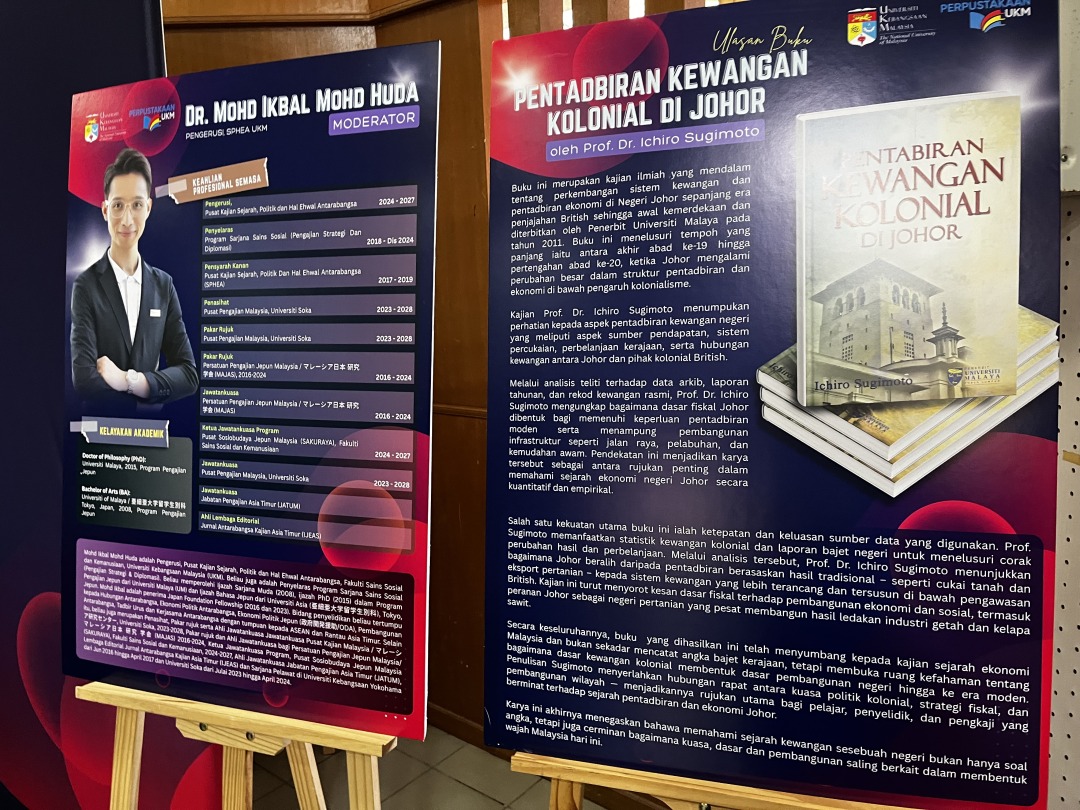

11月3日、マレーシア国民大学(Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM)の社会科学人文学部講堂において、本学国際教養学部の杉本一郎教授による著書『ジョホール州における植民地期財政行政(Pentadbiran Kewangan Kolonial di Johor)』が選定され、第3回「Telaah UKM」(学術的書評セッション)が開催されました。

本セッションは、トゥン・スリ・ラナン図書館(Perpustakaan Tun Sri Lanang, PTSL)が主催し、歴史・政治・国際関係研究センター(SPHEA)の協力により実現したもので、スフィアン・ジュソ学長の招聘によって実施されました。

当日は、学内外から100名を超える参加者が集まり、杉本教授が著書の研究目的・方法論・意義について全てマレー語で説明しました。発表では、ジョホール州の財政運営を中心に、英領期マラヤの財政収支管理や財政規律の形成過程を州別資料から比較分析した成果を紹介しました。

特に、20世紀初頭のジョホール州が英国人財務顧問の指導のもとで、財政の自律化と近代化をどのように推進したのか、また同州の資金が債務返還や有価証券投資を通じて英国本国および他の英領植民地へ還流していた構造を、一次資料に基づいて実証的に明らかにした点が注目を集めました。

講評者として登壇したスフィアン・ジュソ学長は、「経済史を学ぶことは、現代マレーシアにおける経済的・社会的持続力の必要性を認識するうえで不可欠である」と述べ、食料安全保障や国内生産、人的資源の開発の重要性に触れながら、「過去の歴史から輸入依存のリスクや自立経済の必要性を学ぶことができる」と強調しました。

また、司会はSPHEAプログラム責任者のモハマッド・イクバル博士が務め、活発な質疑応答と討議が行われました。

杉本教授は、「経済史研究は過去を記述する営みにとどまらず、現代社会が直面する政策課題―財政の健全性、地域間格差、資源配分―を理解するためにも示唆を与える学問である」と述べました。

また、英国統治期の財政制度や地方自治の経験が、現代マレーシアの地方分権や経済開発政策を理解するうえで重要な知見を示していることを指摘しました。

さらに、現在科研費研究で取り組んでいる相続税史料の分析を通じた、英領マラヤ商業移民チェッティアの富の形成と蓄積過程に関する研究を紹介しました。

今回の報告は、創価大学マレーシア研究拠点(Center for Malaysian Studies, CMS)が推進する国際共同研究推進の一環として実施されたものであり、マレーシア主要大学との学術的ネットワーク強化および人的交流の再活性化を象徴する機会となりました。

教員情報

教授

杉本 一郎

スギモト イチロウ

- 専門分野

数量経済史(歴史経済統計推計と実証分析)、東南アジア経済史(英領期 シンガポール、マラヤ、ビルマ)

- 研究テーマ

東南アジア諸国における長期歴史経済統計推計と実証分析