文学部 人間学科

- ホーム

- 通信教育部

- 創大通教の特長

- 開設課程・学部・学科・コース

- 文学部 人間学科

「生命の尊厳の探究者たれ!」「人類を結ぶ世界市民たれ!」「人間主義の勝利の指導者たれ!」の三指針のもと、真の教養を兼ね備えた「全体人間」「創造的人間」の育成を目指します。

学部長からのメッセージ

生活しながら学び、学びながら生活を!

生活しながら学び、学びながら生活を!

創価教育の父・牧口常三郎先生は自らが提唱された「半日学校制度」について、「(そ)の根本義を要約すれば、学習を生活の準備とするのではなく、生活をしながら学習する、実際生活をなしつつ学習生活をなすこと、即ち学習生活をなしつつ実際生活もすることであって、(中略)一生を通じ、修養に努めしめるように仕向ける意味である 」(『創価教育学体系Ⅲ』聖教文庫)と述べています。

過去を学び、現在を知り、未来を展望する

本課程は、この創価教育の理念に基づき、生涯生活と仕事に取り組みながら、生涯学習していこうとする皆様の意欲と社会的要請に応えようとするものです。文学部は、哲学、歴史学、言語、文学、社会学等の学問を通して、人間と社会と文化について深く学んでいきます。4つのメジャー(学問分野)での学びを通し、真の教養を兼ね備えた「創造的人間」を目指してまいりましょう。

文学部では、下記の4分野の“学び”を提供します。先人の生きた「過去」を学び、私たちが生きる「現在」を知り、そこから「未来」のあるべき姿を展望しましょう!

玉井 秀樹

過去を学び、現在を知り、未来を展望する

今なぜ文学部なのか。

高齢社会を迎え、人々の生涯学習への意欲の高まりに対して、これまで以上に多様な教育・学習の機会が必要になってきています。社会における健康志向とともに、“健康寿命”が重要性を増していますが、単に身体の健康だけでなく、心の健康の増進のために何ができるのか。

また、グローバル化と知識基盤社会の一層の進展のなかで、世界の人と社会と文化をより正確に認識し、物事を的確に判断することが求められています。これらの社会的要請に応えて、この度、創価大学通信教育部に待望の文学部を設置いたします。

文学部では、下記の4分野の“学び”を提供します。

先人の生きた「過去」を学び、私たちが生きる「現在」を知り、そこから「未来」のあるべき姿を展望しましょう。

文学部人間学科の概要

紹介映像

カリキュラムの特徴

「日本語教員」資格について

2024年度に国家資格「登録日本語教員」制度がスタートしました。

文学部人間学科「異文化コミュニケーション(日本語)メジャー」では、国家資格「登録日本語教員」の経過措置(Cルート)※に認定された日本語教員養成課程を開設しています。本課程を修了し、卒業された方は、国家資格を取得する際の日本語教員試験において、「基礎試験」と「実践研修」が免除となり、「応用試験」に合格することで、国家資格を取得することができます。

また、法務省入国管理局が定めた「日本語教育機関の告示基準(第1条第1項第13号イ)」を満たした基準カリキュラムを設置しており、所定の必要単位を修得することにより、2029年3月31日までは、国家資格がなくても日本語学校等で働くことが可能です。

3年次編入学の方は最短2年で日本語教師課程を修了することができます。

これまでも、地域でのボランティアから国内の日本語学校、海外の大学講師など、多くの通教卒業生が各地で活躍しています。

※経過措置は2033年3月31日まで有効 (2019年度以降文学部人間学科入学生が対象となります)

「日本語教員」資格について

2024年度に国家資格「登録日本語教員」制度がスタートしました。

文学部人間学科「異文化コミュニケーション(日本語)メジャー」では、国家資格「登録日本語教員」の経過措置(Cルート)※に認定された日本語教員養成課程を開設しています。本課程を修了し、卒業された方は、国家資格を取得する際の日本語教員試験において、「基礎試験」と「実践研修」が免除となり、「応用試験」に合格することで、国家資格を取得することができます。

また、法務省入国管理局が定めた「日本語教育機関の告示基準(第1条第1項第13号イ)」を満たした基準カリキュラムを設置しており、所定の必要単位を修得することにより、2029年3月31日までは、国家資格がなくても日本語学校等で働くことが可能です。

3年次編入学の方は最短2年で日本語教師課程を修了することができます。

これまでも、地域でのボランティアから国内の日本語学校、海外の大学講師など、多くの通教卒業生が各地で活躍しています。

※経過措置は2033年3月31日まで有効 (2019年度以降文学部人間学科入学生が対象となります)

紹介映像

「日本語教員」資格について

国家資格 「登録日本語教員」 制度について

在留外国人が増加傾向にある中で、日本語教育について、教育の質の確保のための仕組みが不十分であることや、専門性を有する日本語教師の質的・量的確保が不十分といった課題が指摘されています。 これを受けて、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 (令和5年法律第41号)は、日本語教育機関を認定する制度を創設し、また、認定日本語教育機関で日本語を指導することができる登録日本語教員の資格制度を設け、日本語を学ぶ外国人それぞれが必要とする日本語能力が身に付けられるよう、教育の質の確保を図ることとしています。

登録日本語教員の取得について

登録日本語教員を取得するためには、認定日本語教育機関において日本語教育を行うために必要な知識及び技能についての日本語教員試験(基礎試験と応用試験により構成)に合格し、文部科学大臣の登録を受けた登録実践研修機関が実施する「実践研修」を修了する必要があります。

ボランティアなどをご希望の方へ

国家資格「登録日本語教員」は、認定日本語教育機関(日本語学校等)で日本語を指導するために必要な国家資格となります。

地域のボランティアやNPO、小中学校等で日本語を教える場合は、国家資格がなくても指導ができます。

※採用要件、採用条件は採用先によって異なります。国家資格取得者を採用する場合もあるかと思いますので、詳細は採用希望先にご確認頂きますようお願い致します。

「日本語教育機関」の告示規準について

本学では、法務省の出入国在留管理庁が定めた「日本語教育機関の告示基準(第1条第1項第13号イ)」である「大学又は大学院において日本語教育に関する教育課程を履修して所定の単位を修得し、かつ、当該大学を卒業し又は当該大学院の課程を修了した者」に該当するカリキュラムを設置しており、卒業生は令和11年3月31日まで日本語学校等で日本語教員として働くことができます。当該基準を満たすためには、次の3点の要件を満たす必要があります。

- 大学を卒業していること。

- 文化庁が平成12年3月30日に取りまとめた「日本語教育のための教員養成について」に示された、「社会・文化・地域」、「言語と社会」、「言語と心理」、「言語と教育」、「言語」の5つの区分に分かれた授業科目から45単位以上修得すること。

- 教育実習を1単位以上含むこと。

日本語教育の現状について

日本語教員の高まる需要

1990年(平成2年)度から2019年(令和元年)度までの推移を見ると,日本語教育実施機関・施設等数は「821」から「2,542」へと「3.1倍」に、日本語学習者数は「60,601人」から「277,857人」へと「4.6倍」にそれぞれ増加しており、日本語教員の人数も、「8,329人」から「46,411人」へと「5.6倍」に急激に増加しています。

また、全世界での日本語学習者数も、1990年(平成2年)度の「約98万人」から2018年(平成30年)度の「約385万人」へと大きく増加しています。このように、日本語教育の学習者は国内外で大きく増加しており、今後も日本語教員の需要は、ますます増えていくことが予想されています。

幅広い年代層が活躍

日本国内での日本語教員を年代別にみると、60代の方が一番多く21.9%となっており、続いて50代が19.5%、40代が15.3%となっております。70代以上の方も13.3%を占め、5,000名以上の方がいらっしゃいます。日本語教員は年齢を問わず、多くの方に活躍が期待されており、特に、40代~70代の方が多く活躍されていることが分かります。

日本語教員の現場では、日本語(言語)を教えるだけでなく、日本の文化や習慣、社会や風土などについて教えることも求められます。その際には、豊富な社会経験や人生経験が必要になります。そういった点でも、幅広い年齢層に活躍の機会が求められています。

卒業と日本語教員資格取得に必要な単位

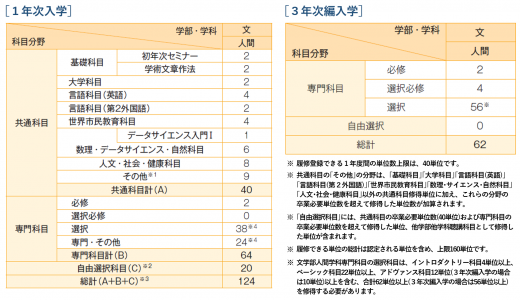

卒業に必要な単位

文学部人間学科を卒業するために必要な単位は、以下の通りです。

1年次入学の方

1年次入学(高等学校等卒業の方)の場合は、共通科目40単位、専門科目64単位、自由選択科目20単位の「合計124単位」の修得が必要です。

最短4年間で「大学卒業」「日本語教員資格の取得」が可能です。

3年次編入学の方

3年次編入学(大学・短期大学・専門学校等をご卒業の方)の場合は、専門科目のみで「合計62単位」の修得が必要です。

最短2年間で「大学卒業」「日本語教員資格の取得」が可能です。

「共通科目」と「文学部 専門科目」の一覧は、以下からご覧いただけます。

日本語教員養成課程を修了するために必要な単位

卒業に必要な単位がある一方で、日本語教員養成課程を修了するために必要な単位は以下の通りとなっています。

文学部人間学科では、文化庁が取りまとめた「日本語教育のための教員養成について」(平成12年3月30日)に示された、「社会・文化・地域」、「言語と社会」、「言語と心理」 、 「言語と教育」 、 「言語」の5つの区分に分かれた授業科目からの中から、①必修科目28単位、②選択必修科目8単位以上、③選択科目10単位以上の要件を満たし、合計46単位を修得することにより、「日本語教育機関の告示基準(第1条第1項第13号イ)」で求められた日本語教育に関する教育課程を修了したことを「成績証明書」に記載します。また、

国家資格「登録日本語教員」の取得を目指される方は、経過措置「Cルート」の対象となり、日本語教員試験「応用試験」に合格することで国家資格が取得できます。

「卒業に必要な単位」と「日本語教員養成課程修了のための必要単位」

「卒業に必要な単位」と「日本語教員養成課程修了のための必要単位」とを効率的に修得するためには、その「両方の必要単位となっている科目」を履修することをおすすめします。

専門科目の「卒業に必要な単位」と「日本語教員養成課程修了のための必要単位」の両方の要件を充たす履修モデルを、「文学部 専門科目」一覧に掲載しています。

3年次編入学の方は、3年次編入学生用一覧にある履修モデルの科目・単位(○の付いた科目)を修得することで、「卒業」と「日本語教員資格を取得」することが可能です。

1年次入学の方は、1年次入学生用の一覧にある履修モデルの科目・単位(○の付いた科目)に加え、「共通科目」の卒業に必要な単位(40単位)を修得することで、「卒業」と「日本語教員資格を取得」できます。

開講科目ピックアップ

ここでは、文学部人間学科の日本語教員養成課程で開講している科目の一部を紹介しています。

「異文化コミュニケーション入門」(スクーリング科目・2単位)

「異文化コミュニケーション入門」という科目名を聞いて、どんなことをイメージしますか?「異文化」という言葉から、外国の文化を想像する人がいるかもしれませんが、「異文化」というのは「外国の文化」という意味ではありません。この科目では、「文化」とは何かというところから思索を始め、異なる文化とのコミュニケーションについて、深く学んでいきます。

「異文化コミュニケーション」は、「差別」や「偏見」が生じるメカニズムを考え、真の平和構築のためのヒントを与えてくれる学問です。

スクーリングでは、メディア学習で学んだ内容を復習しながら、グループワークやディスカッションを通じ、より深く学んでいきます。創価大学通教のスクーリングには、世界各国・地域から、年齢も職業も異なる、多様な背景をもつ学生が集ってきます。様々な経験、体験を皆で共有しながら、「異文化コミュニケーション」と「差別」や「偏見」の本質を学んでいきたいと思います。

「日本語教材研究Ⅰ・Ⅱ」(スクーリング科目・2単位)

「日本語教材研究Ⅰ」では、日本語教員にとって必要な「教材を分析する力」を身に付けることを目的に学びます。スクーリングでは、教材・教具の種類や役割など基礎的事項を学んだ上で、市販教科書を分析し、学習者のニーズに合った教科書選びの方法を学習します。また、初級教科書を使い、各課の構成や使い方を学ぶとともに、文型や語彙の提示のしかたについて考えます。

「日本語教材研究Ⅱ」では、中級の教材について学習します。まず初級と中級の違いについて学び、その上で中級教科書の各課の構成や使い方、学習項目の洗い出しについて学びます。また、四技能「読む・書く・聞く・話す」のそれぞれに特化した教材を参考にして、新聞記事やテレビ番組などを使った中級レベルの教材作成に取り組みます。

「日本語教授法演習Ⅱ」(スクーリング科目・2単位)

グループで話し合いながら、授業の指導案を作成し、その指導案をもとに、実際に創価大学の外国人学生を相手にした模擬授業を行います。また、他のグループの模擬授業を見学し、授業の進行の様子や良かった点・問題点を授業観察記録にまとめ、ディスカッションを通して、どうすればよりよい授業となるかを考察します。

入学から卒業までにかかる費用(概算)

本学通信教育部の文学部人間学科において日本語教員の資格をめざす場合(異文化コミュニケーション(日本語)モデル)、入学から卒業まで(4年間または2年間)にかかる費用の概算は、以下の通りです。目安としてご参考ください。

| 1年次入学 | 3年次編入学 | ||

|---|---|---|---|

| 選考料 | 9,000円 | 9,000円 | |

| 入学金 | 27,000円 | 27,000円 | |

| 教育費 | 1年次 | 99,000円 | ー |

| 2年次 | 99,000円 | ー | |

| 3年次 | 99,000円 | 99,000円 | |

| 4年次 | 99,000円 | 99,000円 | |

| スクーリング受講料 | 313,000円 | 213,000円 | |

| 合計 | 745,000円 | 447,000円 | |

- 上記のスクーリング受講料は、標準的な履修モデルでオンデマンドまたはリアルタイムスクーリングを履修・受講した場合の概算です。実際に受講するスクーリング科目数やスクーリングの種類により、スクーリング受講料は増減します。

- 過去に創価大学、創価女子短期大学、創価大学通信教育部に在籍経験のある方は、入学金が減免されます。

よくあるご質問(FAQ)

日本語教員や日本語教員養成課程に関してよくあるご質問(FAQ)は、以下からご確認いただけます。

入学出願に関して

入学出願に関する情報やお手続きは、下記リンクからご確認いただけます。

学生・卒業生の活躍

卒業後の私【vol.01】

日本語教員をめざして、66歳で創大通教に入学した宮本さん。みずから3年間で卒業するという期限を設定し、海外研修で1年間休学しながらも、強い意志で取り組み、見事に目標を達成しました。「人生では、60歳を過ぎるころ、家族最優先で生きる期間が終わり、自分ひとりのための期間が始まります。

そこからどう生きるかが大切ではないでしょうか?前向きに挑戦することで、新たな景色が広がります。創大通教は、そのためのまたとないチャンスになるはずです。」

年齢や環境を言い訳にせず、夢に向かう宮本さんに、パワーの秘訣をうかがいました。

日本語で世界を「繋ぐ」

日本語教員体験談

通教で日本語教員養成課程を修了し、日本語教育の分野で世界と日本を繋ぐ卒業生の体験談をご紹介します。

Close

文学部教員インタビュー

動画でご紹介いたします。

文学部教員インタビュー

動画でご紹介いたします。

浅山龍一 教授(表現文化)

・文学部での学びについて

・担当科目「英米児童文学研究」の魅力について

・文学部への入学を検討されている方へメッセージ

浅山龍一 教授(表現文化)

・文学部での学びについて

・担当科目「英米児童文学研究」の魅力について

・文学部への入学を検討されている方へメッセージ

坂井孝一 教授(歴史学)

・担当科目「歴史学への招待」「比較文化史概論」の魅力について

・文学部への入学を検討されている方へメッセージ

坂井孝一 教授(歴史学)

・担当科目「歴史学への招待」「比較文化史概論」の魅力について

・文学部への入学を検討されている方へメッセージ

玉井秀樹 教授(社会学)

・担当科目「平和学」「国際社会論」の魅力について

・文学部への入学を検討されている方へメッセージ

玉井秀樹 教授(社会学)

・担当科目「平和学」「国際社会論」の魅力について

・文学部への入学を検討されている方へメッセージ

大塚望 教授(日本語)

・「異文化コミュニケーション(日本語)」メジャーの魅力について

・担当科目「日本語文法Ⅰ」の魅力について

・文学部への入学を検討されている方へメッセージ

大塚望 教授(日本語)

・「異文化コミュニケーション(日本語)」メジャーの魅力について

・担当科目「日本語文法Ⅰ」の魅力について

・文学部への入学を検討されている方へメッセージ

村上信明 准教授(歴史学)

・文学部での学びについて

・歴史学の魅力について

・担当科目「歴史学への招待」「東洋史概説」の魅力について

村上信明 准教授(歴史学)

・文学部での学びについて

・歴史学の魅力について

・担当科目「歴史学への招待」「東洋史概説」の魅力について

山中正樹 教授(表現文化)

・「日本文学」の魅力について

・担当科目「日本近代文学作家作品論」「表現文化論入門」の魅力について

・文学部への入学を検討されている方へメッセージ

山中正樹 教授(表現文化)

・「日本文学」の魅力について

・担当科目「日本近代文学作家作品論」「表現文化論入門」の魅力について

・文学部への入学を検討されている方へメッセージ

大野久美 教授(表現文化)

・「表現文化」メジャーの魅力について

・担当科目「演劇入門」の魅力について

・文学部への入学を検討されている方へメッセージ

大野久美 教授(表現文化)

・「表現文化」メジャーの魅力について

・担当科目「演劇入門」の魅力について

・文学部への入学を検討されている方へメッセージ

山岡政紀 教授(日本語)

・文学部で学ぶ魅力について

・担当科目「人間学」「日本語コミュニケーション論」の魅力について

・日本語教員の魅力について

山岡政紀 教授(日本語)

・文学部で学ぶ魅力について

・担当科目「人間学」「日本語コミュニケーション論」の魅力について

・日本語教員の魅力について